大学时代

第一次接触西方

他携思想而来,因为每一个属于自己的想法而激动得发抖,要做事的劲头,好像一列开进了他身体的火车,一直开,逼得他不能停。

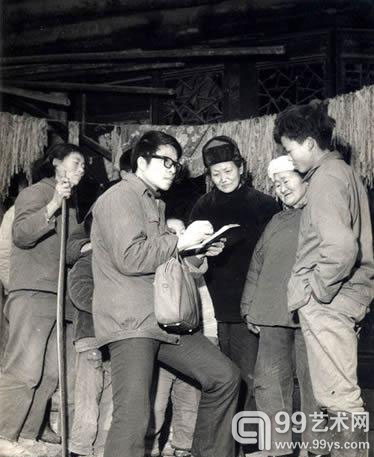

罗中立坦言说:“我这样年龄的人,和新中国一起成长,一起经历了许多坎坷和风雨,是历史发生了转折性的变化给我们提供了上大学的机会。《父亲》在全国引起这么大反响是我没有想到的,应该说‘伤痕思潮’实质是对现实主义的回归,也基于大家看到了当时中国农民真实的生存状态。粉碎‘四人帮’之后,反映社会现实的作品应运而生。”

《父亲》使罗中立在中国美术界有了知名度和不可动摇的位置。其中一个典型的后续影响,就是1983年底,国家有关方面亲自点名让他到比利时安特卫普皇家美术学院去深造。

“我们是开放以后,政府资助奖学金的第一批人。那个时候的出国状态跟现在不一样,当时明确的任务让我们临摹一批名画回来,成立中国的临摹馆。国外的朋友听说我们这个任务,觉得有点不可思议的。但是那确实是中国当时领导高层的一种愿望,非常急迫地想学习西方。这也是当时整个中国的一种心态,希望学到西方一些先进的东西,迅速地改变中国。”罗中立回忆道。

出国两年多,罗中立游历了欧洲、美国,共去了13个国家。很多人都会好奇因《父亲》一炮成名之后罗中立在创作和人生道路的选择上,会经历怎样的冲击?罗中立曾经说起自己在国外的感受:“我经常这样问我自己:回国后该怎么办?当我看到整个欧洲的艺术现状之后我决定回国后还是要把握住自己,继续画我心中的农民。这一点当时是非常明确的。但怎样去表现农民,一直像画《父亲》那样去画吗?那样画还行不行?这是我一直思考的问题。”

1986年,罗中立回国、回到川美任教。当时正值美院领导班子调整,老院长找他谈话,想让他成为学校第三梯队领导班子的预备成员。罗中立婉拒了院方,仍然想埋头创作,就这样,到1998年之前,他一直作为普通教师在川美教书、创作。

1988年左右,罗中立策划修建都江堰工作室。虽然事实证明,在远郊修建工作室是后来中国当代艺术家建工作室的大趋势。但当时很多人都觉得他疯了,跑到那么远的地方搞一个工作室,要去一趟还得坐夜班火车。他当时想的是在国外游历的过程中,他感觉未来的生活模式会趋向郊区生活。政府对罗中立的都江堰工作室工程很支持,给他五十多亩地,每亩一两万块钱,他则发挥号召力邀请了十多位艺术家参与该工作室群项目。88年开始谈地皮的事情,89年开始建,建成是90年。

“刘家琨的处女作实际上就是我的工作室。我们交流以后,我说你放开地做,当成一个建筑作品来做!他当时很感慨,说我是他遇到的第一个真正的甲方,给他完全的自由来设计一件作品。后来他反省他这件作品,说当时因为难得有这样一次机会,就把所有法堆上去了。”罗中立说。

最终要成为蝙蝠侠

即将到来的,正远远到来。仿佛一个已成年的孩子,满眼泪光地送走自己模糊的童年,他不得不把作为艺术家的自己一切为二。

1990年代中后期,川美老院长退位,学校陷入行政官僚局面,管理松散、每况愈下,且分为成都和重庆两个部分,成都方面希望罗中立等人过去,罗中立自己也倾向去成都。这个时候的川美几乎到了要散架的地步。罗中立被学校教职工投票选出来当院长,他又一次面临和十多年前一样的选择:艺术和行政职位,后者会对前者造成冲击。但这一次罗中立面对的是大家寄予自己的希望,母校到了性命攸关的时刻,他最终还是和愿意帮他分担责任的那批同伴一起留了下来。

罗中立的艺术创作由于职务的变动而受到很大影响,他每年的个展计划、两年前就预订好的全球巡展计划统统取消,每天大部分时间被会议占据、正在创作的画稿全面停工。而另一方面,罗中立身在其位,充满干劲,想要做很多革新:“把有些浑蛋赶出学校、有些机构砍掉、把破制度改过来……”,要实现聘任制,要引进人才,要给有才华的师生提供工作室……

上任十多年过去后,罗中立说,他还是以画画为最大乐趣,到哪儿都带着速写本,不抽烟,不喝酒,不打牌;去国外旅行不参与家人购物,自己躲在咖啡厅画速写或者去博物馆看画;生活小事倾向于简单化,如果两个保姆同时来应聘,他会选择做饭什么调料都不放的那个。熟悉罗中立的人有的说他画画、工作之外的生活很枯燥,而据笔者观察,在采访、拍片过程中,他大部分时候表现得很安静、稳重,但也突然会冒出类似要求在吧台前拍一张调酒师照这样的逗趣想法,每当这时,我们就会想起他蝙蝠侠行头后面的那个身份——艺术家。

自1980年在中国美术馆展出、获奖并立刻被该馆收藏后,《父亲》每次出现都会引起轰动。最近的一次是9月初在苏州博物馆,开幕式上地方官员、艺术圈名人齐集,甚至有从文化部发来的贺电……不妨说,《父亲》在诞生30多年后仍然是被膜拜的。尽管罗中立的人生轨迹因为《父亲》发生变化,但艺术界,乃至整个社会,现在更多地看重的是他在艺术教育方面的影响和推动。即便罗中立本人不愿意,他四川美院院长的头衔毫无疑问已经盖住了艺术家的头衔。这似乎赢得了更多人的欢心,起码很多人希望英雄会永远给他们带来实际的好处,而不仅仅是一个只能对之行以瞩目礼的时代纪念品。

相关报道:

《父亲》的获奖对罗中立经济上的影响显然是有益的,他卖出的第一张画是大三时候画的《年终》:“那个时候是兑换券,卖了七千,跟学校分成,我分了两成多,买了一个理光相机,那个时候很牛了,我用一块红绸包着,放在枕头边边。画是一个法国游客买的。前几年好像是拿出来拍卖了,卖了一千多万,成为他们家分割遗产时最有价值的一件。买画的老头儿去世了,去世以后他家里人不知道这件作品的作者,就在网上查,查到陆蓉芝那里,陆蓉芝认识我,马上就跟我联系,把那张画的照片传过来,我一看,当时四川美院小卖部,就是那个画廊的标签都还贴在上面。我就说,是我的画,没错。”

“我去的第一天先去报道、登记、注册、办理手续,让文化部开证明。之后我们先去卢浮宫,因为有介绍信,我们就可以从一个特殊的门进去,旁边很多人排了很长的队,像朝圣一样。第一次看到卢浮宫我很激动,我正在欣赏建筑上的一些细节,一群小孩子围上来了,我听不懂他们说话,但是我知道他们是要钱。后来几个孩子四面八方地围过来,动作很大,我低头一看,我的包被他们抢掉了,他们扭头就跑,然后我拼命地追,追了整个卢浮宫很远一条街,刚刚追到的时候,我看他们要把我的护照从一个人手里转移到另一个人手里,就直接扑上去,一下子就把拿我护照的小孩子抓紧了,因为我所有的钱、身份证明、护照都在那个包里,如果丢了,会很惨!后来我才知道这一群小孩就是吉卜赛人,他们常年在附近作案,专门偷游客,尤其是亚洲人。这是我上的第一课。后来在那里临摹三个月,渐渐地他们就认识我了,有时候还打招呼的。有一次在火车站里面,另外一帮不认识我的走过来,慢慢地向我靠近,因为我已经知道他们的目的了,等他们走到离我最近的时候,我就突然做了一个功夫的动作,大叫一声,这些家伙吓坏了,拔腿就跑了,跑到很远的地方,然后停下来,学我的怪象。”

“工作室建成之后我就开始种树,十亩地现在已经种成一片森林了。不是绿化的概念,而是森林的概念。我在国外,最羡慕的就是他们的环境,哪怕是在大城市里,三两步路就是苍天大树。通过种树,我结识了这个领域方方面面的人。一棵树买过来,栽到院子里的整个过程就是一个社会的缩影,真的是这样的。比如说讲价,这是正常的生意经了。但是树运出来的时候,如果你买的树要过一个村子的地,他就给你设卡,一棵小苗赔多少钱,就不让你过,意思是要你拿钱买路。再有,你路上也许会碰到什么东西,比如有一棵树,把农民的一个网碰坏了,村里很多人把商人的车子拦住,让他们赔,说了一个很大的数字,他们很受不了,然后就吵起来,最后打起来了,当地人很多,把他们打得落花流水,最终还是要赔农民很多的钱。好不容易树拉回来了,林业局又来为难他们,因为他们都是私下买卖,林业局就要罚款,叫他们把树拉到林业局,然后他们又送酒、送烟,请吃饭,买通林业局,最后又把树弄到手了,但半路上又被公安拦住了,因为交通规定运输品的高矮什么的,这下又要把树拉走,卖树的人就跳下来,睡在车轮下面,还有些人把公安的车轮胎扎破,事情搞得乱七八糟的。后来他们把树终于栽好了,就回过头去找敲他们竹杠的那户农民,像黑帮一样半夜冲进去,把别人家里砸得稀里哗啦,报仇一样,把钱抢回来了。”罗中立说他连都江堰市挂牌的三百多年的银杏树——通常规定下不能动的树——都专门申报了政协、在林业局办了手续,用五十吨平板大货车拉进了自己的工作室园区。

【编辑:成小卫】

编辑:成小卫