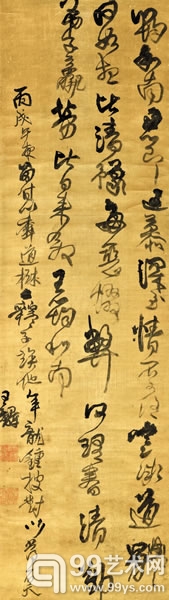

王铎行书临王筠帖,拍卖成交价1265万元

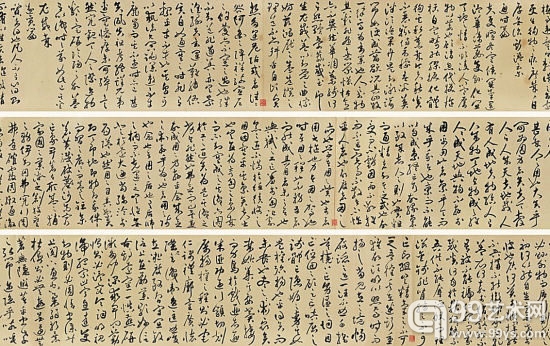

祝允明草书《〈蚕衣〉卷》(局部),拍卖成交价1725万元

赵利平(收藏家、资深艺术评论人)

中国书法是一门古老的汉字书写艺术,从甲骨文、石鼓文、金文(钟鼎文)演变为大篆、小篆、隶书,再到后来定型于东汉、魏、晋的草书、楷书、行书等。历史上很多流芳千古的书法家,要么是开宗立派的代表人物,要么在书法风格上有着自己的独到之处。但现在很多能写几笔字的人,都自诩为书法家。市场上的书法也被细分为学者书法、书家书法、书匠书法、名人书法等等。到底什么样的书法作品才具有收藏价值?

对话广东书坛几位领军人物我们还发现,如今很多书法大奖赛,获奖作者的年轻化趋势越来越明显,为了冲击大奖赛,一些人甚至借用电脑排版手段,“创作”出了很多“当代王羲之”作品。

书家书法卖不过学者书法?

赵利平:我所理解的书法家,是擅长书法的人,并能将其推至一定的艺术高度。但现在很多能写几笔字的人,都自诩为书法家。市场上的书法也被细分为学者书法、书家书法、书匠书法、名人书法等等。特别是学者书法,如饶宗颐的书法作品,这几年在市场上非常受关注,价格扶摇直上,甚至出现了书家书法卖不过学者书法的尴尬。对于学者书法你们是怎么看的?

王世国:书法是书法家以特定的汉字书体,用熟练的艺术技巧创造出来的“有意味的形式”,表现出来的是点画线条、节奏韵律和墨色构成的抽象美。现在一些政治、经济或文化领域的名人,甚至是一些并无大名,但是胆大颜厚的江湖中人,用毛笔写字便自称书法。实际上他们的作品很多并没有多大的艺术价值,只不过是用毛笔写出来的墨迹,或者是涂鸦罢了。

将书法分为学者书法、书家书法、书匠书法、名人书法等等,这是人们在避重就轻,舍本逐末,将书法变成了次要的东西。我觉得,当一个人的书法被称为学者书法,或者是名人书法的时候,便有点讽刺意味了。一位真正的书法家,完全不需要冠以这样的定语。

我觉得谈书法,就应该以书法论。如果谈学问,谈名头,那才以学术,或是以政治、经济、文化的地位论。一个人的身份、地位影响他的书法,但并不决定他的书法的优劣、高低、雅俗和艺术价值。

张桂光:我认为,没有必要分书家书法和学者书法,因为学者这个群体比较复杂,有些学者本身就是官员,他们的字贵是因为他们是学者还是官员呢?有些学者本身就是书法家,他们的字贵是因为他们是书法家还是学者呢?都搞不清楚。

一些学者研究的专业门类,与书法甚至与传统文化没有多大关系,他本人也未在书法方面下过多少工夫,他们写的字与非学者所写的字恐怕也不会有太大差别。像饶宗颐、陈永正、曹宝麟,他们都是学者,但他们的书法功力、传统文化底蕴都相当深厚,他们的作品更全面地传承了书法传统,没有必要将他们从书法家中分离出去。

一些学者虽然没有在书法上下很多工夫,但他们写出来的字有一股书卷气,有文化气韵,如王贵忱的书法,看上去很雅致,格调比较高,这一类的书法也许可以称为学者书法。这跟文人画是一样的道理,笔墨工夫不一定很深,但以意境取胜。

陈志平:中国当代书坛就是一个大杂烩,要看清这种多元的现状,我觉得还是应该从历史上找源头。

历史上,我们看到最初的书法,其实是没有具名的,可能是某些匠人所写的,他们所写的近似于“工匠书法”;

从秦汉到唐代的书法家,著名如王羲之等人,当时人关注的都是他们所写的字,很少关注字背后的人。评论家首先肯定的是他的字写得好,而不是他的为人怎么样,他们的作品当然就是“书家书法”。

唐宋以来,社会对书法的看法完全改变,大家谈论的是书法背后的“文”和“人”,出现了“先文而后墨”、归本于人的现象,书法一旦把重点转移到强调“文”和“人”,书法本身的技术就被淡化了,所谓“文人书法”和“学者书法”也就产生了。这一传统一直影响到现在。

所以我觉得,如果把中国书法分成两个阶段的话,应该就是以唐代为界,唐代以前的书法才是真正的书法艺术,唐代以后的书法,已经成为了文和人的附庸。这两种书法在当代是并存的。名人书法强调“人”,学者书法强调“文”,强调的重点都不是书法,这与纯粹的书法艺术是有别的。

编辑:江兵