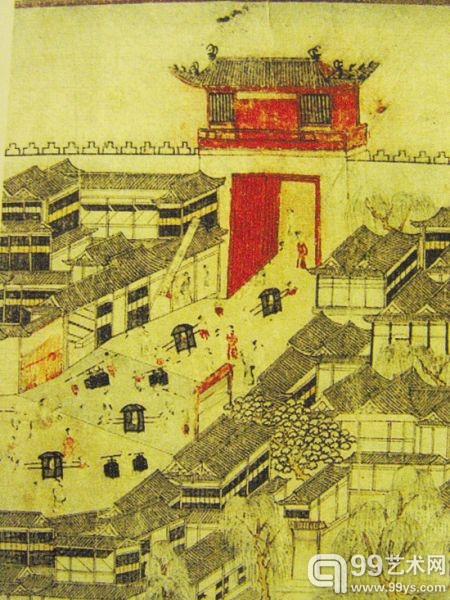

“南宋西湖全景图”画中的红色洋彩。居民住宅居然紧挨城墙,也不怕杀头?

杭州西湖宋代苏堤与今苏堤的位置图

这些明清之景,南宋人何以画出?

画中苏堤与宋苏堤不符

南宋末《梦粱录》卷十二明确记载,苏堤是经过孤山抵达北山(即今宝石山)的,共有桥6座:孤山南侧4座,孤山北侧2座。北侧2座分别为涵碧桥(北山第一桥,浙西转运使陈尧左造,早苏轼80年)、大佛寺前的孤山桥(又称保祐桥、断桥)。“断桥”是唐朝留下来的(见唐张祜《题杭州孤山寺》),位置应该在今北山街上。涵碧桥和孤山桥,是苏堤之前连接孤山的唯一通道。宋代还无“白堤”,唐代白居易修的堤在今环城西路至武林门一线,与今白堤无涉。《咸淳临安志》记载此段“孤山路”至宋末都未更名,不叫堤,更不叫“苏堤”。

苏轼造的苏堤,“八百八十丈”(与章子平书,《苏轼文集》卷五十五尺牍),宋官尺合今31.6厘米,堤长约2780米,这仅是净寺至孤山之距离。苏轼的“六桥横截天汉上,北山始与南屏通”,是利用了孤山路的两座老桥,他实际只修了4座桥。北山是定指,连偏西一点都不是,称葛岭了。

此外,元代杭州人刘一清《钱塘遗事》载:“东坡守杭日筑堤自大佛头直至净慈寺前,非为游观计也。”元代杭州人张雨《贞居先生诗文集》之《孤山记》也说:“山之南苏堤也!”而今之苏堤却在孤山西。

明代皇家的《永乐大典》(残卷)卷之二千二百六十三,更详尽记载:“当轼开湖时,筑堤其上,自孤山抵北山,夹道植柳,后人思其德,因名曰苏公堤。其后禁苏氏学,士大夫多媚时好,郡守吕惠卿奏毁之。乾道中,孝宗命作新堤,自南山净慈寺前新路口,直抵北山。湖分为二,游人大舟往来,第能循新堤之东崖,而不能至北山。绍兴中,始造二高桥,出北山达大佛,而舟行往来始无碍。堤上有亭宇,为游人赏息处。” 该书说此文是从“《杭州府志》引《旧志》”。元代杭州未修志,此“旧志”当推为宋志,惜原书早轶,在残卷能得此史料,杭人当贵之。由“自孤山抵北山”可知,南宋恢复的苏堤至明正德前仍经孤山。

因此,“宋苏堤经孤山”是关键。与此不符,可立判为伪作。《咸淳临安志》在说孤山时,也指出“其西为里湖”。当时西湖里、外湖的分界线是苏堤,分界点在孤山。这是以往的研究都忽视了的。

苏轼在1090年筑的苏堤,十年后(1100年)就为政敌吕惠卿奏毁。今天所说的宋苏堤,是南宋乾道(1168年)后造的。而此间有近70年,西湖上无苏堤。此间有人绘一幅“无苏堤”之“西湖图”,反可能是真品。

今苏堤全长3300米,肯定不是苏轼所修。至南宋末年,潜说友修苏堤全长只剩下“七百五十八丈”(《咸淳临安志》),比苏轼本堤都少了378米,如加上孤山至北山一段,就要少了700米。

所谓的“南宋西湖全景图”辨别方向稍难,但只要把它的“苏堤”6桥,再加上白堤的2桥共有8桥,就不难辨伪了。

编辑:江兵