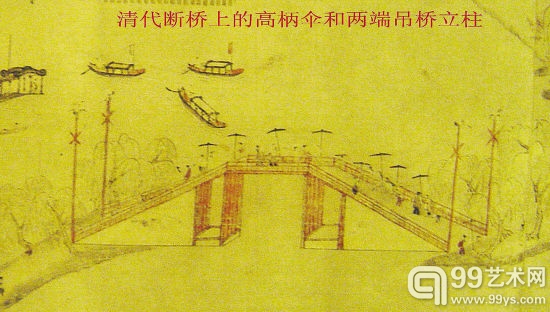

“南宋西湖全景图”断桥上游人仆役打的清朝高伞,以及桥两边的康熙立柱

居然不知宋代西湖有“长桥”

宋代西湖长桥为西湖上第一大桥,长达500米以上,桥上还有三座门。但此画不仅大图中没有长桥,居然连平面图里都没有画上。万历《净兹寺志》说:

“长桥在寺东一里,桥颇短。而以‘长’名者,父老相传旧在白莲洲(按,今西子宾馆内平地,宋代为湖中小洲,赵构曾于此造别墅),横截湖面水口甚阔,桥分三门,长亘里许,有亭临之,壮丽特甚,其旁植桃柳与苏白两堤,映带争胜。后浸淫填徙,两涯皆民居矣!”

《咸淳临安志》卷九十一就记载了李茇“过长桥于竹径迷路”的事。苏轼知杭州时的通判杨蟠,就有一首诗《长桥》,说“三岛忽相通”,估计指长桥自长桥湾连接了小洲、白莲洲、中峰(今夕照山,当时在水中),至净寺。

《西湖游览志》和《湖山遍览》也均称长桥长达“里许”。宋代还无南山路,人出钱湖门至净寺,必须从湖面上经长桥。宋杨万里“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”写的就是出净寺大门之所见,阅诗题即知。那时荷花只有佛家才种,当时满湖都是葑田,即今茭白田,只不过古人吃其籽(菰米),今人吃其茎罢了。

宋代西湖的长桥湾还称“海子口”,“南宋西湖全景图”的作者如是宋人,怎会对此“壮丽特甚”之桥视而不见呢?

长桥到了明代短了许多,到了清末就没有了。陈珲说西湖今天与南宋变化不大,此话缺乏起码的历史地理知识。南宋时杭州太子湾,方家峪(今海疗一带)皆湖水连天。昭庆寺前(今少年宫广场)皆水,用许多桥连接陆地。

宋代的石函桥就在今浙江省旅游局大门下,此桥原是宝石山一角海蚀留下的天然岩洞,被“凿石冈上为行路,下通流水,自然成桥。每视湖水盈缩以为启闭,旧有闸,其水泄于下湖。今惟桥存,闸废。”西湖宋代还有上、下湖。此段出自明成化《杭州府志》。

宋代这里是上、下湖换驳的坝口。林和靖在此处望着孤山的家就写过诗。西湖为上湖,今保俶路在宋代还是通往下湖的一条河,浙江省政府大院还在下湖的水底。上下湖落差至少3米,康熙时1里外还能闻飞溅之水声。

如今此石桥不见了,惟余一“石函路”名,足见宋湖水位高,清代水位降低,才将此石桥废去。陈桥驿先生早就说过“西湖是个人工湖”,不是历代浚湖,西湖早就填平了。

南宋初、中期的西湖是在皇城之下,治理远过北宋,是举以国之力治湖,水面比今天至少大一半,湖水可直通灵隐,松木场,时赤山埠尚可通船,今在山上矣!

编辑:江兵