重庆本土书画收藏家夏昌谦

沈周 《西塞渔舟图》

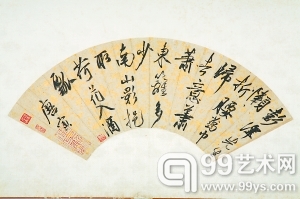

唐寅 《行草书扇面》

冒着山城盛夏的高温,步入三峡博物馆展厅,扑面而来的冷气让暑气顿消。而进入四楼的书画展厅,清爽又添上几分。因为这里正在举办“清风送爽”明清扇画精品展。漫步其间,仿佛时光倒流回没有电扇、更没有空调的古代,与董其昌一起听溪山松涛,与文征明一起泛舟江渚,与沈周一起垂钓秋水。我们感受到的,是身与心的双重凉快。随着时代的进步,古老折扇的实用功能逐渐被风扇和空调取代,但其艺术价值却与日俱增。本期《艺术周刊》,我们讲的是折扇这门古老艺术形式的故事。除了采访本土藏家夏昌谦,我们还走进荣昌,探访了国家级“非遗”传承人,荣昌折扇的制作者陈子福。

老师遗物成珍贵收藏

已进古稀之年的昌谦先生,幼承庭训临帖习字,从上世纪60年代起,师从重庆书画、诗词名家许伯建先生。“许先生高兴的时候,也会写一些扇面送给我。”夏昌谦回忆说,平时许先生写扇面,大多是一挥而就,立等可取。大约在上世纪70年代初,夏昌谦在淳辉阁买到几张清代的发笺扇面,许先生见了很高兴,说你先放在这里,我要好好的给你写。后来等了一个多月,许先生带信来说写好了。“这件作品可以说是他扇面书法的精品,后来收录在他的作品精选集里了。”

在夏昌谦的扇面收藏中,还有一件出自许伯建先生之手的精品,那是在文革前,许伯建以蝇头小楷书写了一把象牙骨的自用扇,每到夏天几乎不离其身,却在一次逛旧书摊的过程中丢失了。为此,许伯建耿耿于怀,曾经多次感叹。上世纪末一天,夏昌谦却在旧货市场的地摊上发现了这把扇子,“虽然扇骨已经残缺了几串,扇面也有些破旧,但我毫不犹豫的就买了下来。只可惜此时先生已经作古,也许是冥冥之中的缘分,上天把这份纪念留给了我。”

中国文人有互赠扇面或为对方写、画扇面以传达友谊的传统,并称之为“结善(扇)缘”。特别是先生、前辈送给晚辈的,更是有嘉奖、鼓励与褒赏的意味。在夏昌谦收藏的扇面中,就有不少是这种情感的记录。除许伯建外,本土书画名家江友樵、杨竹民、晏济元、王闲影,海上名家李天马等,都给他留下过扇面墨宝。

扇骨也是热门收藏品

作为本土资深书画收藏家,夏昌谦也收藏过不少古代名家的扇面及成扇。“像清代的任熏、倪田、王一亭等。”当然,在他的收藏生涯中,有捡漏的时候,也有失之交臂的时候。夏昌谦回忆说,上世纪90年代末,一批海派名家的成扇流入重庆市场。有一次,他见到一件赵叔孺的成扇,“一面画的山水,一面画的马(赵叔孺被誉为画马高手),一看就是百分之百的开门货。扇骨是老紫檀的,大骨上刻着精美的山水人物。当时主人的进价是800块,我给他出了3000块他都不让。”后来听说这把成扇被一个外地藏家以一万多元的价格买走了,“要是放在现在,光那副扇骨恐怕就要值十万块。”

谈到扇骨艺术,据夏昌谦介绍,在古代,高档的书画折扇是文人雅士乃至达官贵人身份的象征,除扇面上的书画要出自名家手笔外,扇骨的材质与制作也要穷工极艺。从材质上分,就分为雅,如湘妃竹;重,如紫檀、花梨、酸枝、鸡翅木等;贵,如象牙;稀,如玳瑁、犀牛角等……而在工艺制作上,也有雕刻、髹漆、镶嵌等。“近年来,随着扇面与成扇收藏的升温,与扇子有关的扇骨、扇坠、扇匣、扇袋,都成了热门的收藏品。”

编辑:江兵