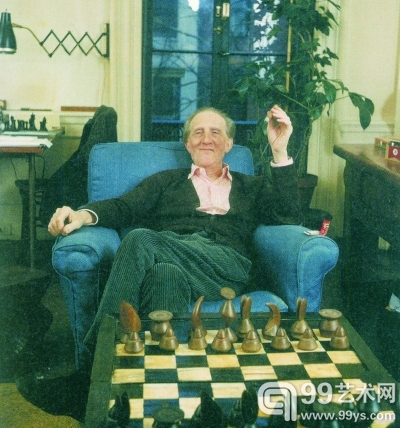

杜尚的生活里似乎只容纳了三件事:吃饭,睡觉,下棋。

称“杜尚一点都没有像她(《杜尚传》作者王瑞芸)推崇的那样了不起,而不过是一个被神化、被神话化的法国混混”,并认为:“美国人正是如此从法国混混杜尚那里找到了‘美国艺术’(后来命名为‘当代艺术’)的形象代言人。因此,杜尚是美国的恩人,却是法国的罪人,欧洲的罪人。”本刊特邀王瑞芸撰写回应文章。

《杜尚传》、《杜尚访谈录》、《语录杜尚》均由王瑞芸撰写或翻译,广西师范大学出版社出版。

我刚看到河清先生的文章《杜尚——一位被神化的法国混混》。实在说,看了之后,我心里还是挺感激他的。首先,对于眼下这年头还肯耐烦去读一遍《杜尚传》的人我都心怀谢意;其次,他并且愿意写出感想发表出来;再有,他还用他的法文功底给我提供了一个技术上的细节(杜尚的化名“罗丝·瑟拉薇”,在法文的拼读中另有一层意思——这个说法,我在西方人的书里从没看到过)。

我跟河清先生有过一面之缘——几年前在重庆川美组织的一个学术活动中。他秀骨清相,一派江南书生的模样。不过,作为书生,他挺有战斗力,走批判性思维的那一路,这挺好。

那么,必然,他对于杜尚也走批判的一路。对此,我也觉得挺好,因为,这正应了那句话:一千个读者就有一千个哈姆雷特。我写的《杜尚传》肯定只是“王瑞芸眼中的杜尚”,我甚至一点也不坚持,《杜尚传》中的杜尚就必定是百分之百真实的杜尚。不是有个流行的词,叫“以己度人”嘛,我以我的“己”去“度”(解读)杜尚,河清先生以他的“己”去“度”杜尚,仅此而已。

我1988年到美国去读书,学习西方艺术史。去前,我对杜尚是知道的,觉得他不过就是一个给蒙娜丽莎画了胡子,往小便池上签个名字,善于胡闹的“混混”而已——这里需说明一下:这可不是抄袭河清先生的用词,我当时一毫不爽就是那么看的。

到了美国学习,满眼的艺术界大明星,杜尚又能算个什么呢?毕业后,我开始动手写当时中国艺术研究院交给我的项目《20世纪美国美术》,所以得对美国整个20世纪一个阶段一个阶段地爬梳,一个人一个人地去熟悉,实话说,蛮辛苦。辛苦倒也就罢了,关键是,往往是辛苦一场之后,觉得没有看到亮。

这里请读者来替我想想看,比如,了不起的美国大艺术家波洛克(抽象表现主义大师),他努力奋斗,好,如愿以偿,终于成名了。可是,他怎么就越过越不好了呢?他怎么跟艺术相处得越来越紧张了呢?而且,他到了干脆就说“我痛恨艺术”。还有罗斯科,也是大师,也是艰苦之后功成名就,可他也被艺术压迫得要命,活在紧张和恐惧中。尤其不应该的是,他竟对自己的作品一丁点儿都不自信,每次开个展,紧张到要呕吐,甚至去问旁边画室的画家:“你说,他们会接受我吗?你说,会吗?”他已经是别人眼中的大师哦!这样的表现,叫人看了只为他们难受,这样的人,我们能拿来做榜样吗?我就照这样一个一个看下来,觉得气闷得很,觉得我们崇拜着的西方艺术大师,满不是那么回事,有一种受骗的感觉。连带着,包括艺术,都有一种让自己受骗的感觉(我是因为爱艺术而研究艺术的)……我固然不是个聪明的人,但终究不是个没脑子的人,基本感觉还算健全,当然忍不住要想:这恐怕是哪里错了。可是究竟哪里错了呢?大师怎么会错呢,艺术怎么会错呢,那是想也不敢想的。

这个时候,杜尚浮出水面了。对此,我是一点思想准备也没有的。我还是没有拿他当个事,他只是那一列排着队等着我要检视的艺术家中的一个。通常,我对于每个要研究的艺术家,都到图书馆去把关于他/她的所有的书、画册都借出来,通通过一遍。对于杜尚也是如此。我很不经意地拿起Pierre Cabann(皮埃尔·卡巴纳)的Dialogues with Marcel Duchamp(《杜尚访谈录》),只看了第一页,我就一下子坐起来了,上面印着这样的话,卡巴纳问他:“回顾您的一生,什么是您最满意的?”杜尚回答:“我从某个时候起认识到,一个人的生活不必负担太重,不必做太多的事,不必要有妻子、孩子、房子、汽车。幸运的是我认识到这一点的时候相当早……这样,我的生活比之于娶妻生子的普通人生活轻松多了。从根本上说,这是我生活的主要原则。所以我可以说,我过得很幸福……我没有感到非要做出点什么来不可的压力,绘画对于我不是要拿出产品,或要表现自己的压力。”

我像是被人在脑袋上打了一棍子。什么情况?这个家伙!

我的好奇心被极大地激发起来。于是我开始着手了解他,知道了这个人年轻时画得很少,不好好去上素描课,溜出去打弹子球,后来弄上了现代派,才有了些要发迹的苗头。只因一幅画被拒绝,恼了,就开始拿艺术开玩笑,胡子、尿壶什么的全上。后来干脆兴出个什么“现成品”,就是把现成的东西拿来充艺术品,好了,就此大功告成。

1998年夏天,我到纽约去,顺便看看陈丹青,他那时还未回国生活,画室在时代广场附近,他也喜欢着杜尚,我们聊了一阵杜尚的潇洒。接着,我还顺便去看看徐冰。徐冰当时还在东村的地下室住着,正在日夜炮制他那套“新英文文法”,他也喜欢着杜尚,对纽约画廊里流行着的那些假模假式的后现代艺术看不惯。我问他:“既然那些艺术都透着庸俗,那么你还要做作品吗?你能不做吗?”问这句话时,他和我已经走出了东村街头的小咖啡馆,我们站在街头,正打算分手回家,他慢慢地说:“做——还是要做的,”然后,他抬头看了看天,仿佛跟一个看不见的对象对视了几秒钟,又对我说了一遍:“做还是要做的,嗯,不能不做啊。”一笑,走了。我没有马上走开,独自在街头站了一会儿,瞧着他走远的背影想:啧啧,还是到不了杜尚那个境界啊。

我把杜尚重新琢磨了一番。他看着好像懒懒散散,“没有正业,玩世不恭”,可这个人一直是有他用力处的。翻开《杜尚访谈录》,卡巴纳的采访回顾了他的一生,我们看到,在每个阶段,他手上都在做某件东西,只不过他做得很慢,不慌不忙,不累不沉,而且做得不叫人注意——杜尚一生都不爱声张。比如访谈录的第二部分,卡巴纳就和杜尚一直在讨论在现成品之外他做的其他事。卡巴纳对他说:“令人惊讶的是,在8年中——1915到1923年——您有那么多要做的事,思想上的,形式上的。它们的结果有的是全然相对立的。如:有严格的、步步推进的、花很长时间考虑的《大玻璃》,有集各种手段方法做成的《绿盒子》,还有不必动手做的现成品。”瞧,他忙得很呐!

编辑:文凌佳