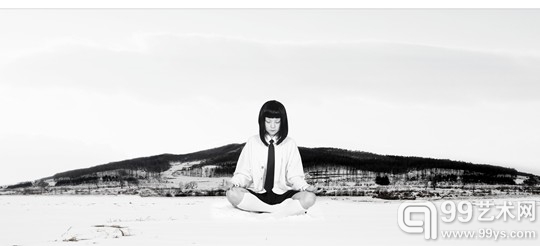

崔岫闻 真空妙有no.15

摄影 2009年

雪

杭春晓(以下简称杭):我看到《真空妙有》画册,实际上是崔岫闻在台湾的一个个展。其中除了未成年的女孩的形象是一个崔岫闻符号的延续以外,我发现是一个全新的崔岫闻的形象和崔岫闻的体验。我很感兴趣这样的作品是在一个什么样的时间段产生的。

崔岫闻(以下简称崔):在2006年《天使》系列之后,我就开始在酝酿这个系列。到了2008年才开始有了一点点雏形,当时我去北京的郊外拍摄了一些雪景,我觉得当时的雪的量不够大,跟我心里面对雪的需求不能吻合。后来我们一直在等。到了2009年,春节一过,我们觉得北京下的雪还是不够大,所以马上决定要去东北。我们一组人,在东北的长白山地区找到了我们想要的雪。

杭:这里面有几个时间节点,第一个是2006年《天使》系列之后,你的脑海里面产生了这样的计划。在2006年到2008年的时间段,北京都有雪,你一直在试图等待这场雪。但是你刚才讲了一句话,北京虽然有这样的雪但是它不是你主观预设的雪。

崔:我现在想来更不是我成长经验里面所经历过的雪。我个人觉得艺术家成长到一定的阶段以后,就会把成长经验里面的一些东西拿出来,用到作品里面,成为作品的元素。我发现很多艺术家都有这样的特征。这个“雪”是我在记忆里面很模糊的一个感觉。我后来想为什么我在北京找不到这样的雪,即便是它和我小时候的雪是一样的。

杭:即便雪量是一样的?

崔:对,我还是要会回到我的东北去把这个雪拍出来, 因为那是我生长的环境——从一个婴儿到长大,是那个环境在不断给我注入生命的养分。每个艺术家在成长的过程中都有特殊的记忆,它像存留在你生命中的密码一样。这个密码到了一定时候就会起作用。

杭:在崔岫闻清醒的状态下是回答不了的,必须要进行催眠。刚才你讲的,你的行为方式有这样的过程,你在2006年在等待这场雪,那么到了2008年你才开始行动,一个艺术家作品的形成是对过去记忆的一种调动,所以肯定来自于你现在的主观判断,你想诉求的一个东西。但是这里面有这样一个问题,当你在《天使》之后产生一个新的诉求点的时候,可能那时候并不清晰,从直观判断的角度来说从你过去的经验中调出雪的因素,但是那时候你还没有明白你所需要的雪到底是什么样。那时候你觉得雪就是一场雪,一个物理量上的雪。北京是下了雪,你也不断的在反刍和你《天使》之后的印象在糅合。 那么这三年从在北京等待这场雪到2008年走出去寻找雪,实际上是经历过了《天使》之后的酝酿期的过程。

崔:经历了一个心理的历练期,雪是我作品中的一部分而不是全部。我需要的环境因素和我需要的人的因素肯定是要有一个契合点。一个作品的诞生其实就像一个孕育的过程,它就像是一个点由远及近的慢慢走进你的生命里,经历了怀胎的过程,你把它生出来,你的作品就做出来了。

杭:你三年怀了它,把恋爱的过程也算进去了。

崔:我觉得怀一个作品比怀一个孩子的过程长太多了,我在一点一点接近我作品的完整的图像。在这个过程当中实际上有心理的变化、有经验的变化、有判断上的变化、有感知和观念上的变化。比如,我2008年拍的那场雪我不满意,可是当时我的心境和拍出的那场雪有几张作为素材我还是用了。我跟我2009年拍的那场雪比较,其实变化还是挺大的,你在我的作品里仔细寻找还是会找到这种差异性的。2008年的心境和2009年的心境完成的视觉影像还是有差异的。人在不断的变化,在成长在提升。其实我觉得我一直在追求自我提升,主要是通过心理过程完成精神上的提升。

从女孩到少妇。

杭:由孕育的过程把它理解为提升的过程,所以我更感兴趣的是在心理裂变的过程中,一个艺术家在心理诉求方面的转换。在这里雪作为一个当时原生的出发点,一个物理意向的时候,实际上我更感兴趣的是你为什么从《天使》中出现的或者更早的,由红到蓝到天空的转变中,忽然出现另外一种意象。有一类东西开始在你的作品中被消解,有一类东西开始重新产生,那么到底是什么东西在2006年以后开始滋长了?

崔:实际上是一个递进的关系。1999年的《程程和贝贝》是我最早的照片试验系列,是儿童性别自然状态的呈现,是自己试验阶段的创作。2003年的《三戒》,最后的晚餐摹本的呈现,就成了一个女孩在不断的复制的过程当中阐述,人在成长过程中所经历的关系,很复杂的人生经验和人生结构,呈现在一个很单纯的小女孩的身上,这里面有心理层面的也有社会层面的问题。

2004年进入到了红领巾系列,从单纯的人的复杂的状态进入到了有红色的意识形态的背景里面去,还有人的社会层面和心理层面的一些问题,可能比这个还更丰富还更多。 2006年的《天使》系列,人们可能都注意到,红的元素退去了很多,大面积的蓝色天空背景出现,这个时间段是我精神生长最快的阶段。红色的褪去,我自己理解的是在物质层面对很多问题的关注越来越提炼,进入到心理和精神层面去呈现一些东西。《天使》里面有大片的天空,实际上是留白了,让更多的精神上的思考空间介入。精神的内容是我创作以来一直追求的方向,只不过像蝉蜕一样一点一点褪去,到了2006年基本上进入到在精神空间中完成作品的创作。

2007年有一个作品是《天使之后》的装置雕塑,它是我精神结构初步成型的一个作品,但是它需要一个环境和灯光的辅助条件,经过搭建之后用装置的方式才能把作品的完整性呈现。我在做完作品之后会习惯性的反思,像反刍一样,那个作品在今日美术馆上一届的文献展上展出,展完以后运回工作室,所有灯光辐射都没有了,它就是一个雕塑,就呈现在那里,我忽然觉得它的精神性是不坚固的,因为它需要有外在的辅助条件,回来以后我就一直在考虑精神结构的完整性,怎么能够把它真正的建构起来,让它真正支撑在这里。

所以在2007年我用大量的时间去研究中国古画的资料,也在尝试在宣纸上,把我的照片抽离掉很多物质元素的状态呈现。从宣纸的系列的尝试和大量的古画和资料的研究,我找到了多方面的支撑。这几年我也在做大量的阅读,主要是读佛学方面的书籍,他们对开悟很有好处,不是知识性的,只是悟性的提升。

这种精神上的成长就像是发动机和你的内部驱动力一样,到一定时候就会激励你去做事情。到了2008年,这个发动机就开始驱动我去行动了,但是动力好像还是不够大。一个是因为雪不够大,我觉得是一个外在的因素,另一个是内心里面没有强烈到那种程度,那个驱动力还没有足够强大,所以到了2009年这个发动机到了足够强大的时候,我不得不去寻找我的心中之雪。 经过这四年的成长和裂变,我的精神逐渐进入到一个比较完整的状态,因此才有《真空妙有》系列的诞生。

杭:刚才你讲了将近十年的创作过程,我比较感兴趣的是从微观的心理体验的感受方式去理解作品的这样的状态。比如说你刚才提到的1999年的尝试性的作品,到2002年大家开始认识崔岫闻你的这种状态——一个女孩不停的被复制,在高架桥上的呐喊,等等。那个作品的呈现方式实际上是超乎自然的成长经历的一个方式的呈现。

那个阶段过去之后,少女主题开始演变为少妇主题的时候,自然要面对历史和人文的沉思,于是你的作品中开始呈现标准化的崔岫闻式的视觉符号——红领巾、故宫、红色等等具有强烈意识形态的色彩。在红领巾系列和天使系列作品中的女孩都具有一种被伤害感,这时候你的作品实际上进入到了公共的层面和方式当中。我们的成长都经历过从自娱自乐的生存经历到被动地去和社会接应和勾连的阶段。你的作品所描绘的社会公共空间的形象似乎有明显的社会历史记忆。我们看到的你的作品“红领巾”、“天使”,似乎是在这样的理念和基调下支撑了你第二个阶段作品的成长。而我所看到的蓝天只不过是一个很辅助的元素,并不是你真正要表达的对象,只不过北京秋高气爽,红色最艳,天也最蓝。

在《天使》系列中,红、白色的墙壁、桥,这些符号性的东西开始锐减,视角的选择比较具有俯视性,于是天空被放大了。但在这个阶段你还是处在一个公共话题中,探索人的存在经验的转换。很有意思的是排列在一起成为一个系列的故事。这样一个女孩在红领巾系列是被伤害的,脸上被打出一个残缺,到了《天使》系列,这种被伤害感则被减弱到或者被消解到对希望的孕育的过程,可以感受到你对女性的认知和表达正在发生一种内在的变化和转化。从艺术家的角度来看,你觉得《真空妙有》和之前的作品的最大的差异是什么?

崔:其实我自己要是说很难去直观的看待,肯定是从里向外看了。

杭:这个问题问艺术家,艺术家肯定从很深刻的层面去看这个问题。艺术是让公众被动的换一个视角去看世界的思维方式,呈现出一个新的方向。

编辑:admin