刘香成“中国梦 三十年”摄影展图集

用局外人的视角讲述局内人的故事

记者:您自身有非常丰富的经历,在三种不同的教育体系之下成长,然后76年再以记者身份回到中国,总有一种夹在局外人和当事人之间的那种既属于群体但又仿佛被分割在集体之外的感觉,这样的经历是否也造就了一种独特的视角和敏感?

刘香成:我觉得除了有局外人的眼光之外,很重要的是我也有局内人的眼光。因为童年那个时代是五十年代,然后60年我又回到香港,那一段小学生的给我留下很深的记忆。也是小时候的这一段生活和教育经历让我对中国产生了兴趣。但是在这个过程之中,其实我是读了很多很多西方人对中国的陈述,我看了很多的书,又几乎走遍了世界上所有的国家地区。这三十五年当中,我也去了印度、韩国等等亚洲国家,后来又在前苏联工作一直到它解体。所以这种工作不是三五天之内简单的旅游,而是把自己放置在一个完全不一样的语言环境和文化环境中,所以期间会产生一些很不一样的人类参考的价值。

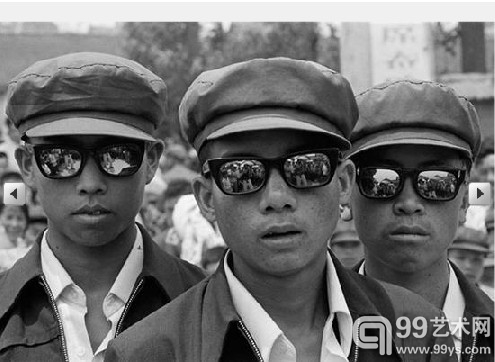

在我的思想里有很多面镜子。台湾人也好,香港人也好,美籍华人也好,他不会用这样的视角来看中国。有人说,人不能选择你出生的时间。西方人还有一句话:你不可以选择你的父母。这系列的作品它有它的独特性,它是很多的观察交织在一起的产物,但又充满了中国人的感情,虽然有亲近感但又保持着一定的距离,既有西方的美学,又有对中国这种政治社会比较客观的消化。

记者:所以有时候您并不希望被圈定在一个“美籍华人”摄影师的框架之内,因为您的视角其实并不是仅仅局限在某一个身份之中。

刘香成:我这一生的时间性也很好,因为每个地方我都去过,可以说二十世纪最后这二十五年几乎所有的大新闻都被我赶上了。这个绝对不会是意外的,因为只有美联社要派你去你才可以去。用很简单的话来表述,如果一个总编辑他对于这个人的报道有一点吃不准的话,他不会让你代表他,把你分配到那么远的地方去,所以这个等于是结合了个人的兴趣和时代背景,然后去消化无数个版本里的中国。

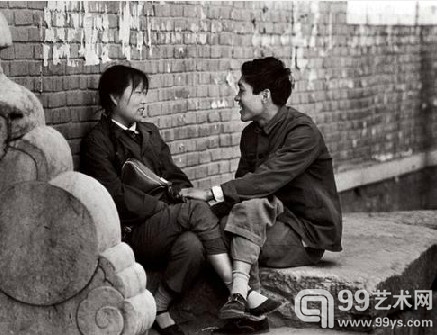

这样的经历也并不是一个“美籍华人”的身份就可以概括的。有时候国内的人形容我的时候,不知道怎么形容就说“美籍华人”,其实这是把很多元化的个人体验摆在一个小格子里。因为我去的地方基本上是五大洲,受到三种教育,社会主义共产党的童年教育,英国殖民地的香港教育,以美国为代表的西方教育,然后通过我的个人努力,去到这些国家去了解体验不同的文化生活。当你带着这些多元的视角来观察不同国家的个体时,会对一些细节特别敏感,比如你看到法国老师这样谈恋爱的,再看我们中国人是这样谈恋爱的。然后在那个时间点按下快门去记录这个不同的瞬间。对于我来说,在摄影中思想很重要,不然的话,你就是变成一个录像机,想把它全部录下来,但到头来留不下任何有价值的信息。

记者:作为新闻记者的职业敏感对摄影的影响有多大?因为新闻人总是在说要客观地报道,但往往在报道时会自然而然地竖起一个个人的标准,个人所能看到的疆界其实是有限的,在拍摄时怎样平衡这样的主客观联系?

刘香成:首先你要知道自己做的事情它的独特性在哪里。新闻有文字类、图片类和影像类的,图片的独特性是什么?新闻、文字的独特性是什么?这种情况之下,我想说的无论什么样的媒体,工具都离不开使用这个工具人本身的观察和思想,观察是有选择性的。你今天去歌剧院,每一天晚上都有表演,你去看哪一场是有选择的。选择什么就已经代表了你的价值。

只是选择了一个事件之后,你要尽量克制自己的观点,要整理很多客观的素材,通过不同的人对同一个事情的各种不同的看法,尽量还原一个新闻的客观面貌。有时候我们说客观,和记者本人想的东西都套在一起都套乱了。有选择本身就有一个立场。但是你既然选择了记录这个事件,就要做一些必要的准备过程。这个过程就见仁见智了,有一些人他会把采访对象所有的资料都收集完整,比如他见过什么样的人,尽量塑造一个相对来说比较客观的人物形象,这是新闻人的追求。但是你选择什么素材,这个东西当然是带着你的主观意愿和你的主观倾向去做的工作。所以有时候我觉得理论的东西很危险,如果有老师说得不透,一直在强调客观真实,学生进入实际工作会发现原来这个世界并不是那么客观真实,他又会被夹在这个反差的夹缝里,很难接受现实。

编辑:admin