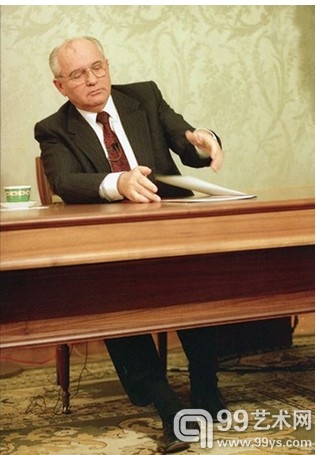

刘香成获得普利策新闻摄影奖的照片“苏联解体 戈尔巴乔夫扔稿子

好照片源于思考 让人百看不厌

记者:您其实并不是以政治为出发点去拍的,而拍的是人的生活,只不过生活本身反映出了政治。就像您自己常说获得普利策新闻奖的那张戈尔巴乔夫把文件拍在桌子上的瞬间也有一丝运气的成分,可能这个瞬间您看到的只是这位领导人作为普通人不小心露出了真实情绪的瞬间,那在按下快门的一瞬间之前,到底要做多少观察才能捕捉到需要的那一刻?

刘香成:很多很多,但是它出现的时候是一种不自觉的出现,你不一定会注意到这个东西。我们理解的教育可能是一加一等于二,但其实文化这个东西,一加一可能加出来是九。在任何文化背景里面,一加一都是二,但是人的社会文化里,个人理解的时候会有一种在你DNA里出现的化学反应。就等于是个人在加工文化信息时产生的附加值。比如你看到一个人在笑,你会去思考他是在真笑还是假笑,你要去阅读它。所以好的照片是耐看的,就是这个意思。耐看和阅读其实有一点相似的意义。现在很多摄影评论家都承认,摄影在今天的社会里是最容易的一件事情,但依然还是最难的事情。

随着时间的时代的发展,我们对很多的事情的表述,对某些问题的理解也会更丰富,更全面,就像为什么同样的音乐不同的人演奏出来声音是不一样的呢?照片也是一样的,你看到的照片谁都可以看,但有一些人拍出来的照片是没有感情的,有一些人的作品一看就充满了一种情绪和故事感。为什么蔡国强带着中国人的火药,可以在这么多不同的文化里,找到他想表达的东西?我最近在准备筹划蔡国强的书,看他把阿拉伯女人穿的衣服炸了,那个形状出来以后很感人,十二分衣服两个层次出来,他的火药带出整个色彩。这些是让我觉得是很有意思的东西。

记者:在四五十年代玛格南图片社的那些法国摄影师比如布列松、马克-吕布他们也拍摄了中国,但其实照片里往往还是带着法国人浪漫的情愫,这也是不同的视角造成的对同一个主体的不同理解吧?

刘香成:他们有很多好奇的东西。这个很正常,因为你现在让一个中国人去拍美国,他也拍不出很独特的东西,因为他并没有消化。按快门的时候,那个画面他是没有消化过的。因为你没有对当地的一定的知识的话,你并不能全面理解你看到的东西。你只能看到什么就拍什么。所以有的美国人来中国待一个礼拜,就能写两篇文章,待两个月就可以写一本书,但是你说这样的书到底有多深刻?中国人会把外国看到的东西翻译,套在一个地方,西方人也会把中国一样一样的套在里面,这是正常的现象,但是我们说做人做事情,希望要超越这种比较粗暴的方法。

但其实我又很反对有人说中国的事情外国人是读不懂的,有一些外国人的视角和观点,因为它有一丝微妙的距离感,同时他又对中国有相当的了解,当他用不同的眼光去分析中国的时候,有时候他能看到的细节反而是我们看不到的。所以综合地来看,任何事情都千万不要一刀切,都要带着思辨的精神去判断。

记者:就像后来何伟(彼得-海斯勒)所著的中国三部曲《寻路中国》、《江城》和《甲骨文》在中国的读者中反响非常强烈,他也是从一个外国人旁观的视角来看中国,但反而看的比一些当局者清楚。

刘香成:对,我认识何伟,他的妻子张彤禾是我非常好的朋友,她也是美籍华人。她写《打工女孩——从乡村到城市的变动中国》那本书的时候,每个周末都跑去深圳,跟着三个东莞工厂的女工人体验生活,那本书也写地非常深刻。所以这样的体验每个人都是不一样的。我们经常看问题,希望你告诉我一个准确的答案,但是你对历史文化越熟悉,它就会帮助一个人对现在的东西进行进一步的消化,看到以后去理解的更全面一点,不会那么主观。过去搞运动,这个运动把前面一个运动推翻,所以中国人现在钱有了,他到处去建孔子学院。但不久之前你再把孔子、林彪的批得一塌糊涂,批林批孔,今天凭什么到处去搞孔子学院,他没有经过太多的思考,他就说因为现在我有钱,我就可以做到这个事情。但是做是不是现在这样的做法就有达到最好的效果呢?这个是我们每个人都应该不断追求去寻找答案的一个过程。

【编辑:谈玉梅】

编辑:admin