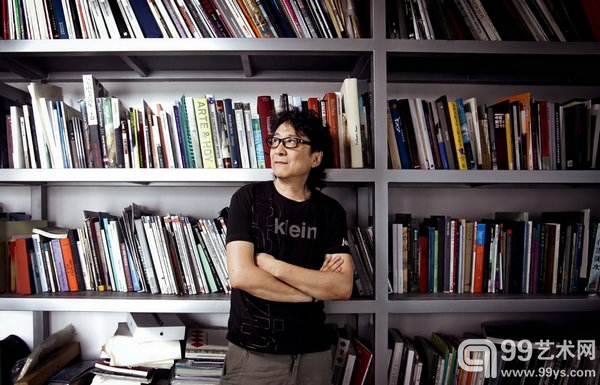

何多苓有两个书房,这个是他画室的书房,以画册居多。

何多苓其实有两个书房,一个在他的画室,一个在他成都市区的家。

每天起床后他就会来到画室,在这栋位于三圣乡“荷塘月色”新蓝顶艺术中心的两层楼建筑里泡上一整天,画画、看书,或者和晚辈们摆摆龙门阵。家里的书房反而没有画室里待得时间长。时至盛夏,冬天被塑料布和落叶层层盖住的游泳池已经恢复了原貌,院子里栽种的各种植物郁郁葱葱地生长着。

何多苓打开门,把我们迎进去,会客厅的茶几上凌乱地摆着不同的杂志,但大部分都是好几个月前的。“我现在基本不看书,看书主要是为了休闲。看那种厚厚的书太累,有时候买些杂志看看,比如综合类的翻一翻,关心一下前沿科技,还有建筑啊音乐啊都看一点。好的我就顺手买了。”

往里走是他的画室,一个空旷的没有任何摆设的水泥房间,四周挂着他的一些作品,前方的正中央是他的画架,还有一些颜料。冬天的时候,他都窝在屋子里作画,现在天气不错,他有时会把画架移到院子里,面对着花园创作。

穿过画室,里面一个不到十平方米的空间就是他的书房,如果不留意,甚至会忽略掉这是个书房。准确地说,他的书房看起来更像是一个杂物间,里面摆放着各种各样的书,而散落其间的,是球衣、球袜、泳衣和泳镜……

现在的何多苓已经度过了那段疯狂阅读的时期,他有时候会怀念起当知青的日子,“那段时间对我来说很重要,我全部的重要阅读都在那个阶段”。当时和他同时下乡的朋友几乎都来自知识分子家庭,每个人都带了很多书来,就互相传阅。“很多经典名著我都是在那个时候看完的。包括雨果、巴尔扎克、狄更斯、契诃夫、托尔斯泰,全部在那个时代看完的。朱成当时收集了很多画册,严格说是从画册上撕下来的。我经常跑到他那儿看,一翻就是几天。那些东西对我影响很大,慢慢就走上了这条路。

何多苓觉得阅读很重要,他也试图让他的学生们养成阅读的习惯,可是他发现现在很多学画的小孩甚至不看画册。他的画室里有很多画册,有时候年轻人跑来玩,看到了随便翻一下就丢开了。他很奇怪,如果是以前的他,一定如饥似渴地看,尤其是看到喜欢的画,那肯定是很激动的。

他也曾和他的朋友们一起分享过阅读的喜悦,当年在四川美院绘画系油画班上学时,他和一群还没有成为艺术家的年轻小伙子,如罗中立、张晓刚、程丛林、高小华、杨千等人,天天厮混在一起,对创作和生活充满了疯狂的热情。

看了无数外国名著的何多苓像一个故事库,他的记忆力惊人,“重庆特别热,又没有空调,根本睡不着觉,只能给小兄弟们讲故事。当时我书看一遍就能记住。说完《约翰·克里斯朵夫》,还讲了一整部《悲惨世界》。”而他的“小兄弟们”为了避暑,则跑到水房把门插好,不让人进,然后把水槽放满水,赤条条躺进去,只露出一个头来。集体听自己说书,想起这些趣事,何多苓忍不住笑。

何多苓记得,他读的第一本书是母亲给他买的《安徒生童话》,尽管当时年幼的他根本看不懂《安徒生童话》讲的是什么。身为知识分子的母亲给他买了各种各样的书,很多书甚至并不是给儿童看的。文字给了何多苓很多的想象,他会把他看到的书本里的鸭子、小狗画出来,把文字里的东西变成活生生的形象。

但他最喜欢的还是连环画,每次逛书店,母亲都很大方,每套连环画都是买齐的。由于对连环画的痴迷,长大后的何多苓曾有个心愿,想把安徒生的童话全部画成连环画。“浩大的工程已经开了个头,可惜没有继续整下去,原稿也弄丢了,很可惜。那些画画得挺好哦,钢笔画的。后来画了一些安徒生童话的插图,王尔德童话的一些插图,那些就略带幻想性质了。在画那些的时候我都很得心应手,所以现在若要我画起卡通来肯定仍然很得心应手。”

因为前妻翟永明的缘故,何多苓有很多文人朋友,他很喜欢和这些诗人、作家交往,因为在这些人身上,“有一些更纯粹的地方,而艺术圈的江湖气太重”。他属于艺术家里憎恨应酬的异类,如果没有展览,他很少离开成都,也不太和美术圈的人来往,就待在画室里一整天,画几笔,游个泳,打个球,然后关门回到市区的家,晚睡晚起,又是一天过去。

编辑:文凌佳