苏立文

1、徐悲鸿在创作

英国美术史学者迈克尔·苏立文(Michael Sullivan)是最早系统研究中国现代艺术、并建立自己的研究体系的西方学者,曾在伦敦大学、斯坦福大学、剑桥大学等诸多名校任教,其著作《20世纪中国美术》《东西方艺术的交会》等是西方几乎所有著名艺术院校的通用教材,苏立文对中国20世纪艺术家与作品的阐释,可以说已经成为整个西方理解中国现代美术的基础。

1997年,英文版《20世纪中国艺术与艺术家》问世,他用妙趣横生的逸闻趣事铺展了一幅他所亲历的中国20世纪艺术画卷。今年《20世纪中国艺术与艺术家》中文版出版,书中对徐悲鸿的评价引起了广泛争议。

虽然苏立文在《20世纪中国艺术与艺术家》一书中对于徐悲鸿的地位是承认和肯定的,但是他对于徐悲鸿的艺术并不认同。比如书中评徐悲鸿的《愚公移山》:“挥动着锄头的英雄般的人体,有着摆姿势的模特的外貌,事实上他们正是源自模特。模特中有几位印度人,他在大吉岭时曾画过他们的习作,作为一件艺术品,这幅画使人感到不舒服而且趣味索然。”

苏立文对于徐悲鸿的评价则是具有“颠覆性”的:《20世纪中国艺术与艺术家》中这样写道:“……尽管他的革新对中西对话有帮助,但是他不是第一流的艺术家,因为他缺乏刘海粟和林风眠那样的热情和虔诚……他的作品几乎仅仅居于‘合格’而已……”这段话更是让陈子善觉得苏立文够大胆:“我看到我们内地很多徐悲鸿的学生,学生的学生,对祖师爷崇拜得不得了,很少有批评,我认为这是不正常的:再伟大的人也可以批评。”也许,苏立文的学术观点可以再值得商榷,但他的客观中立,则足以成为中国现代美术评论的重要补充。《20世纪中国艺术与艺术家》如今推出中文版,便具有这样的意义。

如果这段直白的评论已经让人咂舌,那么更辣的评论还在后面:“尽管他的技术革新对中西绘画是一种贡献,然而他不是第一流的艺术家。他的绘画,不论是水墨画或是油画,少数风景画除外,很少给人以意想不到的惊喜感,或者一种视觉的内在紧张感,甚或是一种愉悦的美感。他可能是一位热情的爱国者,一位忘我的教师,但是对一个画家来说,说到底唯一的一件事——绘画自身,他却缺乏刘海粟、林风眠那样的热情和虔诚,因此,他的作品几乎仅仅止于合格而已。”

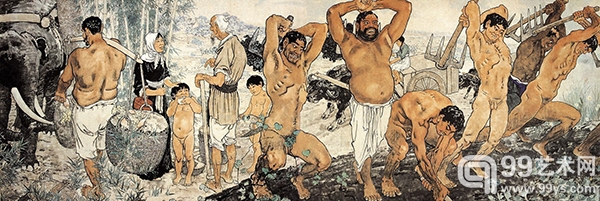

《愚公移山》

对于徐悲鸿来说,宏大叙事的历史画才是当时的中国社会最需要的艺术,重要的不是形式的美感,而是画中的题材和寓意所传达的力量。而苏立文对其历史画是单纯从艺术欣赏的角度去评判,而不是徐悲鸿创作的初衷及对当时社会产生的影响。不只是《愚公移山》,还有《田横五百士》、《奚我后》这两幅徐悲鸿的代表作,在苏立文眼中同样是:“合乎规范的正确性所营造的气氛,以及缺乏震撼人心的情感力量……”苏立文认为这是19世纪晚期沙龙绘画的典型特征,正是他所坚持的西方现代派所反对的。

那么苏立文的标准与徐悲鸿的艺术差异根源是什么呢?中国人民大学徐悲鸿艺术研究院学术部主任王文娟觉得苏立文给徐悲鸿打分有一种错位感。她分析道:“徐悲鸿引进的是列奥·斯特劳斯所说的现代性的第二次浪潮,即卢梭、康德等启蒙运动的艺术,徐悲鸿致力于中国的文艺复兴,是五四运动的重要一员,而苏立文等坚持的是现代性的第三次浪潮,推崇现代派艺术,即解构宏大话语,讲求个人内心独白。在反帝反封建的民族复兴时代,徐悲鸿这样的坚持是一种主流,民族启蒙是首要的任务。”

徐悲鸿选择古典写实主义,而这正是苏立文所坚持的西方现代派索要反对和解构的对象,所以徐悲鸿的艺术才会被苏立文诟病。但在中国,恰恰因为徐悲鸿的这个选择,而奠定了他在中国美术史上的地位。邵晓峰认为,徐悲鸿选择古典写实绘画,而不是西方现代主义,不是认识上有缺陷,而是在非常有担当地回应中国20世纪上半期的社会浪潮,不能脱离当时的社会语境来谈论徐悲鸿的选择。“徐悲鸿的主张是针对那时中国美术界开的药方,药用过后就成药渣了,我们今天不应该还咀嚼药渣,而应该看到当时他的主张引起了中国美术界绝大多数人的觉醒和反馈,并引导了中国艺术的多样化发展。”

中央美术学院副教授曹庆晖拒说,苏立文背后有自己的评判标准,不是谈徐悲鸿在中国现代美术情景中的具体性质。“在讨论徐悲鸿的时候,应该放在一个相对合适的空间,否则就是一次次对徐悲鸿的妖魔化。” (根据:收藏拍卖)

■人物简介

中国美术的“世纪观察员”

苏立文于1916年出生于加拿大蒙特利尔(幼年随父母移居英国),今年97岁,可以称得上是一位不折不扣的“世纪老人”。这一个世纪以来,他一直在致力于研究和向西方介绍中国的现代美术和艺术家。在西方研究中国现代美术史这一领域,他是先驱,更是一位成果卓著的大家。

1940年2月,苏立文以国际红十字会志愿者的身份前往中国,后来又从事博物馆与教学工作。在华期间他结识了他后来的妻子吴环,并开始接触中国艺术,与当时的中国画家庞熏琴、丁聪、吴作人、刘开渠等人交往甚密。在成都,苏立文度过了一段当今艺术者看来十分“梦幻”的岁月:他教关山月英文,关山月按《芥子园画谱》教授他中国画技法;吴作人在他家阳台完成了《青海市集即景》的创作;庞薰琹拿出昂贵的油画颜料为苏立文夫人吴环绘制了一幅肖像;丁聪、叶浅予、张大千等人向苏立文讲述游历边疆的见闻,并赠送他各类画作……

1946年,苏立文夫妇回到英国。自此,他们开始了对中国现代美术的系统化的研究整理工作:1959年,当他的西方同行还认为中国现代艺术不是一个值得严肃对待的课题时,苏立文出版了《20世纪中国艺术》一书,这是他的首次尝试,他也由此成为西方首位系统研究20世纪中国美术的学者。1996年,又经数十年的潜心研究,凝聚苏立文毕生心血的《20世纪中国艺术与艺术家》正式出版。这本书以60余万字的篇幅,360多幅精美插图,全景式地描绘了20世纪中国艺术在西方艺术和文化影响下的彷徨与新生。他对中国现代艺术史和艺术家的研究成果,如今已被西方许多大学作为美术类教材广泛采用。

编辑:陈荷梅