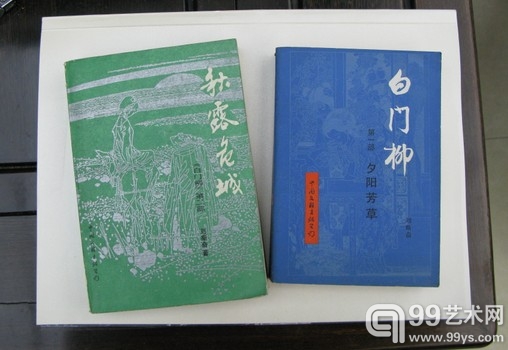

白门柳第一版

称其为“侠”,一是因为在3个小时的访谈过程里,刘先生回答之爽快,语言之犀利和淋漓,加上不时伴以出自真情的朗笑,直让人感觉到他仿佛刚从传统的文人画中飘然而至,更令人领略到一种“书生意气,挥斥方遒”的率真本色。二来是刘先生的经历--他不仅是广东唯一一位获得“茅盾文学奖”的大作家,还曾经是主管广东省文学艺术工作的宣传部副部长;他不仅在文革刚结束的上世纪八十年代初,许多人还心有余悸时,就公然开始创作以

古代士人为主角的历史小说《白门柳》三部曲;其间还路见不平,凭着一股与生俱来的胆气与境外的学术权威展开了一场精彩的,让人印象深刻的辩论;他不仅在仕途里进退从容,去留无碍;更随心所欲,自由穿梭于文学与书画的天地里。那份轻舟过尽万重山的自在和淡定,也让笔者陡然感到侠气扑面而来。

记者:刘先生您从1981年开始创作《白门柳》三部曲,当年,37岁的您怎么想到要写一部以明清两个朝代交替当口的知识分子的历史足迹为切入点的长篇小说?

刘斯奋:我们国家在相当长的一段时间里,由于极左思潮的影响,知识分子有时被看成改造对象,有时又被当成批判对象,如何对待知识分子的问题一直未能处理得好。从中国的历史来看,任何一个时代、任何一个政权,如何对待“士”也即知识分子都是十分重要的问题,若处理不好,对国家和民族都是悲剧。在粉碎四人帮,拨乱反正之后,如何将知识分子放在一个恰如其分的位置上,正确认识他们的长处与短处,对他们的作用、价值做出恰如其分的判断,这个问题尤其显得突出而迫切。正是基于这样的感悟,我开始创作《白门柳》。

记者:这部小说还特别突出以黄宗羲为代表的中国早期民主思想的产生。这种立意,在上世纪八十年代初的中国文学创作中,同样是需要相当胆识的。你当时是出于怎样考虑?

刘:我觉得文学创作有责任揭示和表现体现历史前进方向的东西。就十七世纪中叶那一场使中国社会付出了惨重代价的巨变而论,如果说也曾产生过某种质的意义上的历史进步的话,那么恐怕既不是爱新觉罗氏的入主中国,也不是功败垂成的农民起义,而是在‘士’的阶层中,催生出了以黄宗羲、顾炎武、王夫之为代表的我国早期的民主思想。在经历了“文革”的深痛巨创之后,这一点对我的触动更加深切。

记者:《白门柳》虽然长达130万字,但其实只写了三年时间的事情,即崇祯15年3月到当年的12月;李自成农民军攻入北京之后,南明弘光政权在南京建立及其崩溃的崇祯17年4月到次年的5月,以及同年6月到次年5月,南明鲁王政权在浙东建立到全线溃败。您为什么只截取明朝覆亡前这短短的三年历史?

刘斯奋:之所以把时空跨度作如此的紧缩,固然是因为这三年当中社会的变动极其急剧,对立的各方短兵交接,矛盾冲突异常尖锐激烈,十分符合艺术创作必须高度集中的要求;同时也因为与之相关的主要人物的性格、行为、思想和面目,在此期间也暴露得最为充分而彻底,可以追溯来龙,预兆去脉。就完成人物塑造而言,已经具备了足够的运作空间。

记者:虽然只是三年的历史,但其中出现的人物,发生的事件却非常多,那您又如何把对一些史料的体会提炼成为小说中的表达呢?

刘斯奋:所谓历史,就是已经过去了的事情,现代人无法亲身回到那个时代去经历体验。作者只能凭借史籍记载以及其他资料,去设想、揣摩当时人们的生存状态和思想状况。这就要求作者具有丰富的想象力和进入不同人物内心的能力。就像一位高明的演员,能够进入并演绎各种不同的角色。写历史小说,我还有一个体会就是要处理好历史事实与艺术创造的关系。基本的历史事实和人物生平然是不应随便更改的。但历史事件发生的具体经过,以及人物在其中的活动细节,却完全可以而且必须通过艺术虚构来补充。这就给予作者很大的发挥创造力的空间。如《白门柳》第二卷写到黄宗羲和老师刘宗周到南京赴任,途中住在寺庙,有刺客来行刺未果一事。关于此事,史料记载说刘宗周的政敌“遣刺客数辈往”,刺客向寺庙的和尚打听刘宗周,“询其生平,不敢加害而去”。就这么短短的几行记载,我把它敷衍成为一段上万字的颇为曲折的故事。事实上,只要善于腾挪和铺展,这种点滴记载较之向壁虚构,往往更能引导和激发想象。投入《白门柳》的创作时,我常感自己凭借这些散布于史料之海中的“小礁石”,得以穿越巨大的时空,进入当时场景,亲近各种角色,与之同行同喜同悲,写来很是过瘾。

记者:我想也是,一写就16年寒暑,如果不过瘾,估计很难有动力坚持下去。

刘斯奋:那些年,外界的诱惑比较少。我们也比较能静下心来创作,不会那么浮躁。现在的年轻人就比较难了,要买房买车······哪坐得下来呢?(笑)

记者:1983年,《白门柳》第一部《夕阳芳草》完稿时,您卷入了与余英时对陈寅恪晚年心境的研究的争论。那时,作为海外学术权威的余英时所撰写的《陈寅恪的学术精神和晚年心境》经香港的《明报月刊》发表后,流传甚广。您以“冯衣北”的笔名与余英时进行学术讨论,为此,您写了两篇文章,余先生写了五篇。这场论争把您推到各种舆论的浪尖上,甚至余英时后来也说“生平文字闯祸,事已多有,而未有甚于此者,尚在红楼梦争议之上。”(《余英时:我为什么写陈寅恪?》)当时身处内地同时又正在着手创作《白门柳》第二部《秋露危城》的您,为何主动投书《明报月刊》,与余英时进行学术上的商榷?今天回顾起来,您又怎么看这场讨论的影响后来竟不断地扩大,直至把您和余英时都推上了舆论漩涡的中心?

刘斯奋:坦白讲,也许与学术界交往不多,我至今也不大清楚它究竟产生了多大的影响,因此也不感到落入了舆论漩涡中心。我写《也谈陈寅恪的晚年心境》之前,一直埋头《白门柳》的创作。写历史小说需要掌握相关的史料和着作,陈寅恪先生的《柳如是别传》作为晚明历史研究的最新成果,自然是我必须钻研的;加上陈先生又是我的母校中山大学的著名学者,他的学识和人格都令我们后辈非常景仰。因而对于一些纪念陈先生的文章和着作(例如汪荣祖先生的《史家陈寅恪传》)也比较关心。但当我读到余英时先生的《陈寅恪的学术精神和晚年心境》时,就觉得与其他文章不同,这并不是一种单纯的学术研究。虽然它洋洋洒洒说了很多,绕了很多弯子,却是学术其表,政治其里。归根结底是试图把陈寅恪先生说成是一个钱牧斋式的人物,一个因为未能‘扈跸’又未能‘殉节’,从而对国民党政权充满愧悔和眷恋的孤臣孽子。如果余先生真的拿出确凿的证据,证明这种结论也就罢了。偏偏他对陈先生晚年一些诗文的释证,又是完全经不起推敲的主观臆测。如果不加辩明,任其流传,必然使陈寅恪先生在世人心目中的形象蒙上不实的污垢。这无疑是不可以的。正是出于这种考虑,所以我才写了《也谈陈寅恪的晚年心境》,发表于《明报月刊》1984年8月号上。

我不理解余英时先生关于他写《陈寅恪的学术精神和晚年心境》等文章是“文字惹祸”的说法。更不明白这件事于他何“祸”之有?当时他在海外,我在广州,大家各自发表意见。在这场商榷中,我写了2篇文章,余先生写了洋洋洒洒的大文5篇,都发表了。直到现在,作为学者的余先生在国内仍有着很高的知名度,着作照样出了一本又一本,而且似乎也没有人再与他“商榷”。我也照样按我的意愿过生活。所以说,我不能理解这个“祸”之所指,不过是一场不同观点的辩论罢了。我说清楚自己的观点之后,又回到了小说创作中去。后来虽然余先生还不断提起这场“公案”,但因为始终没有提出新的论据。所以我也就不再理会。如此而已。

记者:您当时用了“冯衣北”的笔名,后来被解读为“奉依北”(奉命于北京之意)。您那时怎么会看到《明报月刊》里余英时的文章?

刘斯奋:我明白你这个问题的意思,(笑)其实没有什么不可告人的秘密:据前中南局宣传部长王匡事后透露,最初是他到北京去,在胡乔木那里看到《明报月刊》里余英时的文章,并谈起这篇文章引起的种种议论。回广州的时候,他就带了那一期《明报月刊》。他和我父亲刘逸生(笔者注:刘逸生先生是广东著名报人和学者)本来相熟,就给了我父亲,问我父亲能否写点反驳的文字。父亲那时刚从“文革审查”中解脱,又是党外人士,自然也不知道胡乔本这一层背景,加上他正忙于注释龚自珍的诗,没有兴趣执笔,于是问我是否愿意代劳。我读了文章,觉得余的政治目的是明显的,反驳也不难;加上对余先生在行文中,视大陆学人如无物的傲慢口气颇为反感,于是便答应下来。文章写成后就交父亲转王匡。当时我自觉并非学界中人,也没有以陈寅恪先生作为长期研究课题的打算,加上余英时先生是个名人,我只是个无名之辈,不想落个借“骂”名人出名的嫌疑,因此才用了笔名--冯衣北,无非有感于陈寅恪先生认可陶铸说他“爱国”(详见拙文中所引材料),于是借用古人“胡马依北风,越鸟巢南枝”之句,把其中“依”字的立人旁化为两点,转置于“马”旁而成“冯”字。如此而已。其实署名无非是个符号,重要的是文章内容本身,不料却因此引发种种的猜想,甚至成为判断是非的依据。这与搬出各种题外话来说事一样,已经离开了学术论争应该遵循范围和规则,我看不出对于深化讨论有什么作用。

记者:有说与余英时的辩论让您会更加全面、多角度、立体地去观察明末清初的那段历史,从而对《白门柳》的创作很有补益?

刘斯奋:那是完全不了解情况的人的想象。就我而言,正因为先有创作《白门柳》的学术准备,才有后来去辩论的底气。而且,在这场辩论里,我只针对问题写了《也谈陈寅恪的晚年心境》和《陈寅恪晚年心境的再商榷》而已。与小说所要表现的内容根本是两码事。

记者:您倾16年之功完成了《白门柳》三部曲的创作,在此其间您同时也是一位政府官员。出版了第一卷后,在准备第二卷时,您曾经有从副处级升为正处的机会,但为了集中精力写小说,您自愿放弃了这个机会。这种选择当时让不少人都以为您更希望把自己定位为一名大作家。不过,您在仕途上的发展后来颇为引人注目。1992年,您调任为广东省新闻出版局副局长。随后,省委向人大提交建议任命您为广东省文化厅厅长。没想到,省人大常委会在开会审议的时候把这一建议给否决了。据悉否决的理据是“官员易得,作家难求。”这一下子在全国引起了轰动,当然也免不了各种似是而非的传闻与猜测了。您儿子当时在学校上课,老师还把这事儿在课堂上作为例子来讲解。刘斯奋的“知名度”竟以这样一种意想不到的方式,又一次地处于言论的浪尖上。您还记得自己当时在这种八面来风的中心里,心情是怎么样的吗?

刘斯奋:当时不是让我觉得尴尬,而是让我儿子有点尴尬,毕竟上课时被老师说了嘛。(笑),这件事在当时可能涉及到一些人事博奕的背景。事实上,当时我已经担任新闻出版局副局长一职,并不是专业作家。本身就是“官员”而非“作家”,谈什么“官员易得,作家难求”呢?不过,此事对我而言,又是“塞翁失马,焉知非福”。文化厅长是一个重要的职能部门的一把手,要做相当多的事务性工作。若到这个位置去,再要写小说恐怕真要困难许多了。就算能分身写作,最后完成的时间也要大大地推后。另外,就我而言,我属于思想型的人,出观点,想办法比较在行,行政事务不是我的所长。所以,我当时就想得很开。

记者:也不觉得没有面子?(笑)

刘斯奋:不觉得。(大笑)

记者:命运再次向您做了一个调皮的鬼脸,您虽然没做文化厅长,但却于1993年起担任广东省委宣传部副部长,主管全省的文学艺术工作。90年代里,您把更多的精力放在了从政中。这样,您从事创作的时间和精力只能相应的减少,因而《白门柳》第三卷《鸡鸣风雨》用了7年时间才写完。对此,坊间又出现了各种议论,比如有暗笑您“作家从政”的,也有说您写《白门柳》的目的就是为了让政府发现您的才华让您当官,等等。对于各种各样的声音,您怎么看?

刘斯奋:俗语说:“谁人背后无人说?哪个人前不说人?”,所以我向来只问做事是否有违本心,而不大关心外界的闲话传闻。命运将我安排在行政机关单位里,单位对我从事文学创作给了很大的支持。我也不是没有想过调离行政单位,专心去做一个专职作家,但是有关方面挽留。自己受国家培养多年,做人做事不能够只是一味地想到个人。而且无可否认的是,我的确深受中国传统文化影响,传统文化人那种“家事国事天下事,事事关心”的烙印在我身上是很深的。所以,我觉得有责任,也很乐意为公家服务,尽自己的一份心意和力量。

如前所言,我比较擅长出主意想办法,这个岗位有利于发挥我的特长,所以做来比较得心应手。加上上级的信任支持,同事们的同心协力,整整十年下来,总算对各方的期望和厚爱多少有所报答。

记者:作为一名读者,我读完《白门柳》的第三部《鸡鸣风雨》后,有一种很直接的感受:书里对很多“士”阶层的心理、行动的把握以及描写让人印象深刻。如果作者不曾深味仕途的话,恐难表现得这么细致、拿捏得如此到位。这也是《白门柳》这部历史小说的一个特点。我不知道这样的读后感您是否同意?

刘斯奋:我不觉得有这样的直接关联。因为我们所处的时代毕竟与明末清初有着质的不同。引发你所提到的那种阅读体会可能源于两方面的因素。一来是我在创作的成熟过程引致的结果。写《白门柳》之前,我没有怎么写过小说。因此这十六年里,自己在写作上也经历了一个不断成熟的过程,越写到后来越豁然开朗,有一种水到渠成的感觉。另一方面从人情世态来看,16年不是一个短日子,自己的生活阅历在不断地丰富,这种情况恐怕多少也会反映到作品中去吧。

记者:在《白门柳》的《跋》里有这样的一段话“我的小说试图再现的那段历史……它正值明清两个朝代更迭的当口,阶级矛盾、民族矛盾、统治集团内部的矛盾都空前激化,再加上新旧观念的对立和激荡,不同文化的冲突与融合,交织成一幅色彩斑斓、惊心动魄的图景……我所选择的仅仅是其中一个横切面。即从当时的知识分子,也就是所谓”士“的阶层来楔入,试图通过他们在这一时期所走过的坎坷曲折的道路,从一个侧面记录历史的一些足印,揭示某种发展线索……”其实,在创作《白门柳》的这16年间,中国也经历了全面的深刻的变化。您觉得自己书中所描写的那个转变时期的知识分子图景与上个世纪八、九十年代中国社会转型时期的知识分子有无可比之处?或者说书中所描写的那幅知识分子图景,对于社会转型中的今天的知识分子来说,有何现实意义?

刘斯奋:首先要声明一个观点:我写小说从来没有借古讽今的打算,不惜扭曲历史来影射现实的做法,我一向排斥。因为历史本身的无限丰富性决定了它对后人的启示也是无限丰富的。没有必要把它变成一幅简单的漫画。我写《白门柳》就是尽可能客观地挖掘那段历史多方面的认识价值和审美价值,并且在此过程中展现人性的纷繁复杂。至于小说写出来以后,读者有什么的感受,那是读者个人的阅读体验,我管不了,也没想过。如果说历史是一面镜子的话,各人都会在镜子中照出自己的样子,我做的就是摆一面镜子在那里,别的管不了。(笑)

编辑:admin