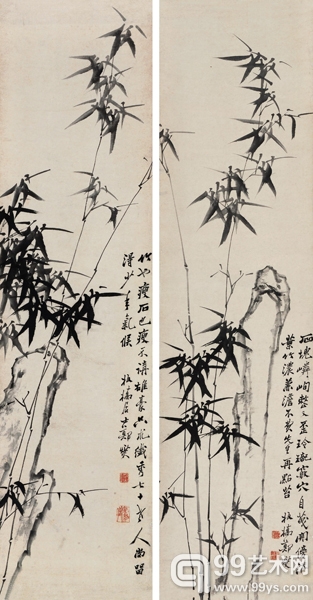

郑板桥(1693-1765)竹石图对屏

水墨纸本立轴

166×43cm×2

HK$3,800,000-4,000,000

US$487,200-512,800

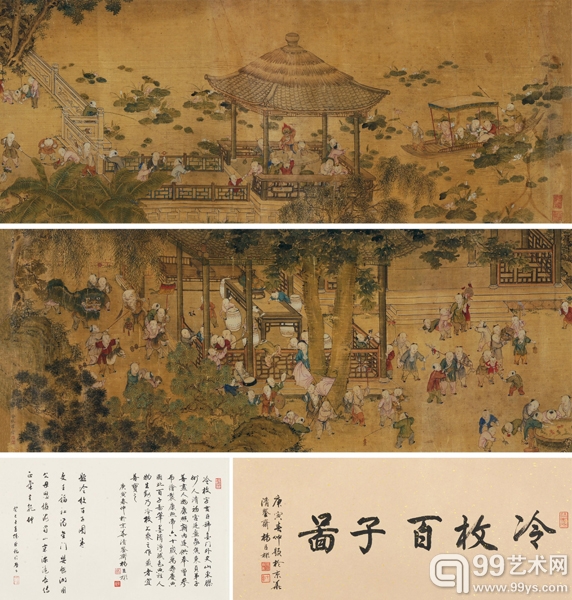

清代宫廷绘画,在康熙、乾隆年间,随着全国统一,政权巩固,皇室除了罗致一些专业画手供奉内廷外,还以变相的形式笼络一些文人画家为其服务。宫内除了设立如意馆等机构以安置御用画家外,还用入值“南书房”的形式,以延纳学士、朝官身份的画家。

冷枚就是其中的佼佼者。在《增修胶志》中曾记载:冷枚“工丹青,妙设色,画人物尤为一时冠”。

此作《百子图》卷,用笔设色均工致严谨,所画人物工丽妍雅,笔墨洁净,色彩韶秀,其画法兼工带写,点缀屋宇器皿,笔极精细,亦生动有致。亦为首次见诸于市场。

冷枚(1669-1742)百子图卷

设色绫本手卷

引首:39×95cm

画心:39×199cm

题跋:39×60cm

HK$2,800,000-3,000,000

US$359,000-384,600

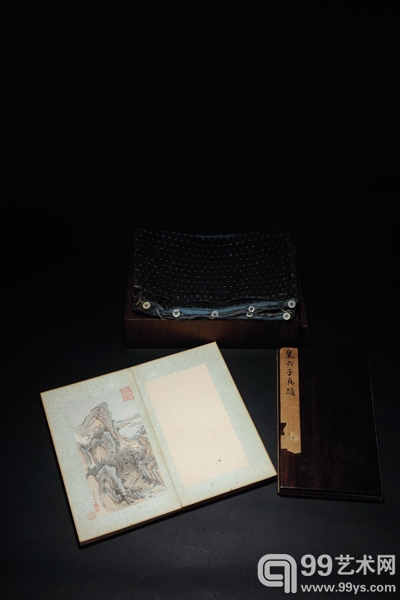

永瑢所绘《青绿山水册》(上下),为孙毓汶旧藏,孙毓汶(1833-1899),字莱山,号迟庵,山东济州人,尚书瑞珍子。咸丰六年(1856),以一甲二名进士,授编修。其装帧形式为孙毓汶家特有的形式,作品清爽雅致,是为永瑢的精品之作。

永瑢(1743-1790)青绿山水册

设色纸本册页

20×11cm×20

HK$1,600,000-2,600,000

US$205,100-333,300

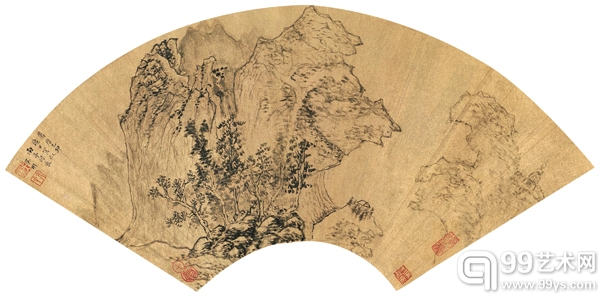

本场所设的红金扇面专场“李鸿球藏扇”和“小万柳堂藏扇”两个专题。李鸿球富收藏,曾藏《石渠宝笈》著录董其昌作品二十余件,本专题拍品有恽寿平、董邦达、钱谷、王言、包燮、叔昌、夏时等人作品;小万柳堂藏扇主要涉及陈洪绶、沈周、金农、华嵒等名家巨迹,其中沈周《行书自作诗》,宫本昂,廉泉、吴芝瑛夫妇递藏,并着录于小万柳堂之《名家扇画集》,并为此集唯一一件沈周书法作品。其线条锋利铦锐,遒劲奇崛,结构跌宕开阖,中宫收紧而四维开张,所谓“长撇大捺”,尽显金戈铁马之态也。

沈周(1427-1509)行书诗扇

水墨金笺 镜片

19×52cm

HK$1,200,000-1,500,000

US$153,800-192,300

另外,值得一提的另有经庞莱臣、吴云、马曰璐递藏陈洪绶《玉蕊含香》扇面,本幅充分显示了陈洪绶一贯“高古奇骇”的艺术风格,其善于把自然物象的形态和内在性格,大胆的加以提炼和夸张,表现出充沛的生命力和艺术感染力,殊为少见。

陈洪绶(1599-1652)玉蕊含香

水墨金笺镜片

20×50cm

HK$1,800,000-2,000,000

US$230,800-256,400

吴彬《苍岩古寺》,构图奇绝,用笔高古,不同凡响,为其用心力作。本作作于万历乙卯(1615年),与藏于日本东京《溪山绝尘图》、身价一亿七千万元之《十八应真图卷》出于同一年。可以想见,这一时期为吴彬创作的盛期。是图经光绪年间藏家吴云、故宫博物院院长马衡递藏。

吴彬(明)秋岭新晴

水墨金笺镜片

21×52cm

HK$800,000-1,000,000

US$102,600-128,200

明清是我国书法艺术发展的黄金时期之一。朱明王朝为安抚天下、巩固政权,采取了一系列措施。为网罗文人,特设“中书舍人”,一些文士因善书而成为朝廷所用的书法家。明朝历代帝王重视书法,朝野尊崇法帖,因而帖学盛行,成为元代书风的延续。明代书法家在继承传统上有所不足,意欲创新又无法摆脱赵孟烦书风的笼罩。“台阁体”的流行和冲击,使得明初书坛较为沉闷,直到明朝中叶前后的成化、弘治时期,台阁书治已渐渐走向穷途末路,变得毫无生命力;书法家们也认识到台阁体的危害,转而师法晋唐,以畅情适意、抒发个人情感为目的的书风逐渐成为明朝中后期的主流,书坛重现了几许亮色。清代嘉庆、道光以前乃沿袭元明风规,书坛为帖学所垄断,主要以靠帖学起家的董、赵为宗法对象,疏淡之气、丰圆之风先后一统书坛。嘉庆、道光以后由于碑学的兴起,一方面导致了篆隶的再度复兴,另一方面导致千百年来以二王为主的帖学系统统治地位的丧失。碑学的兴起,几可替代帖学,使审美风尚由风流蕴藉、典雅中和转向了粗犷豪放,雄强质朴。使清代书法在篆、隶、北碑书体上超然不群,终而成就了一代书风。

刘墉《行书录摘瓜图诗文》,为宫本昂旧藏,此幅为刘氏晚年书作,其丰润的点画,看似率意松散的结字,营造出静谧雍容的美感。“石庵书初从松雪入,中年后乃自成一家,貌丰古劲,味厚神藏不受古人牢笼,超然独出......本朝书法当以王文安、刘文清为最,王尤依傍古人,刘则厚而能脱,入乎古人而出乎古人。”又“文清书本从松雪入,灵峭异常,而误于《淳化阁帖》。”

刘墉受时风影响从赵字入手,而后专意于阁帖,精心研习,故能“雄深雅健,冠冕一代”(杨守敬语)。本幅书作录《画史会要》(明陶宗仪、朱谋垔撰)一则与《咏黄精》七绝一首,书于癸丑六月(1793),时年七十四岁,就在前一年八月(1792)充顺天乡试正考官,调任吏部尚书。这是刘墉晚年书作,他在遍临诸家,含英咀华的基础上,将古人的笔法字法烂熟于胸中,好似随手拈来,漫不经心处皆成妙趣味,孙虔礼“通会之际,人书俱老”之言,信不虚也。他能把优游养性的翰墨余事与朝廷重臣所具有的儒雅气质结合在一起,使书法真正成为表露人格、寄托性情的最佳方式。其润厚丰腴的点画,看似率意松散的结字和浓淡相间的墨色,营造出静谧雍容机慵怠落拓的美感。善以硬毫浓墨书于蜡笺之上,肥而不臃,浓而不滞。在雄强沉厚处尚不乏精微之致,笔毫的转折处,提按纤处毫毕现。

编辑:陈荷梅