别让“宝贝”止步在回家的路上

虽然海外市场被视为艺术精品、珍品现身的重要场合,但即便等到好东西现身,很多国内买家同样感到苦恼。这又是为什么?是因为差钱吗?

“宝贝入关”的难题

曾经有这样一组数据——中国文物学会此前统计,考虑到战争掠夺以及盗墓交易,有超过1000万件中国文物流失到欧美、日本和东南亚等国家及地区,其中国家一、二级文物达100余万件,精品达几十万件,这些流失的中国文物大多数散落民间。

另据联合国教科文组织统计,在47个国家的200多家博物馆中有中国文物167万件,而民间藏中国文物是馆藏数量的10倍之多。

而另一组数据显示,当前中国国内艺术品需求直接影响着全球市场的成交量。总部设在法国的世界著名艺术品评估和市场分析网站ArtPrice近期公布,虽然在2012年中国国内艺术品需求下降导致全球艺术品拍卖市场成交额下跌9%,但2013年中国依旧蝉联世界最大艺术品买家宝座,中国收藏家购买了价值超过40亿美元的艺术品,将美、英、法等国家甩在了后面。ArtPrice行政总裁厄尔曼甚至表示:“中美两国占据了世界艺术品市场的三分之二的购买力。”

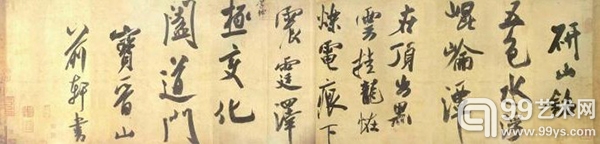

米芾《研山铭》

一面是大量文物和艺术珍品存于海外,另一面是大量的中国资金海外淘宝,这就使得很多收藏者在对的时间能够遇到对的东西,最后揽得宝物归。而近20年来,拍卖也早已成为了流散海外中国文物回流的重要途径。数据显示,直到2012年底,海归文物已占全部拍品的50%以上。

但文物艺术品海外回流之路并非一帆风顺。北京某拍卖公司总经理就表示,近年来,全球经济变化与我国经济的发展,给文物回流创造了难得的历史条件。不过,海关营业税的问题让文物回流“倍感压力”,他希望拍卖公司能够联合起来,继续为文物回流做努力,并与政府取得一个大家都能接受的方式。

2013年9月,在美国纽约亚洲艺术节“中国古代书画精品”专场拍卖中,刘益谦经过70轮激烈角逐,以822.9万美元(约5037万元)拍回苏轼墨迹《功甫帖》。当聚光灯盯住这件拍品的真伪问题时,刘益谦遇到了另一个更为实际而棘手的难题——宝贝入关。

国外竞拍到的东西,要入境就涉及到关税问题。而依据相关规定,对进口艺术品要征收6%的关税和17%的增值税。在这样的关税尺度下,《功甫帖》运回上海展览可能需要1500万元。如若不然,那么只能暂时取道香港,再以“借展”方式到上海展出。据刘益谦说,为这事他也曾向政府争取过民间国宝回流的特殊政策,但至今无果。

中拍协2013年发布的数据显示,2012年海关监管部门对文物艺术品进境执行了较为严格的管控措施,导致艺术品拍卖企业海外业务减少或转移近百亿元。

对此,多年从事文化艺术品市场监管工作的农工民主党中央常委、农工民主党中央文化委员会主任张新建表示,在中国内地,艺术品被列为进口商品的第21类,与奢侈品列为一类。根据过去的税率,与中国签订贸易最惠国协定的国家,艺术品原作的进口税率为12%、复制品的税率为14%,没有签订优惠贸易协定的国家,其艺术品进入中国的关税为50%。这个关税在世界各国中处于较高水平。为此,他曾多次建议有关部门降低关税、甚至是零关税。

“2011年12月9日,国务院关税税则委员会发布的《关于2012年关税事实方案的通知》中,决定自2012年起将三类艺术品进口关税税率降低一半,调至6%,降低后的税率已接近欧洲关税水平。在文化大发展大繁荣的背景下,国家利用财税杠杆来支持文化发展建设,是应该充分肯定的。”张新建表示。

北京市文物局副局长于平也在公开场合表示,未来回流文物有望实现零关税,并简化审核。

资料显示,为了提高本国艺术品市场的国际吸引力和竞争力,一些国家除了实行艺术品进口零关税,还建立了税收更加优惠的国际贸易自由港。新加坡是全世界较大的专营艺术品和古董的自由港。存放在新加坡自由港的艺术品在进入新加坡海关之前,不会被计入新加坡贸易数据。良好的政策环境使得新加坡在过去25年中,艺术品贸易年均增长35%。由此可见,低税政策的确是成就世界艺术品贸易大国的法宝。

警惕赝次品出海“镀金边”回来“披金衣”

在海外拍场上,几个买家为了一件宝贝展开争夺战是常有之事,为了带宝贝回国,收藏家们大费周章也在所不惜。但如果你中意的那件宝贝是个新活儿,或者是跟你坐一趟飞机刚到国外的“假宝贝”,你该怎么办呢?

在机场海关的工作的人士们就常常被惊出一身汗。在通关检验时,它们经常能够看到一些出口艺术品,不仅包装精美异常,而且在一些外包装上还显着批注“故宫藏书”、“办理清室善后委员会”等字样,打开这些字画,常常是齐白石的虾、黄胄的驴,甚至还有几张创作时代更靠前、画家知名度更大。这些难道是要走私出境的文物?

而当这些疑似“文物”被送到文物鉴定站后,结论很快就出来了。原来,这些被包装得名头甚大的“宝贝”,都是现代仿品。

明明不是文物,那为什么出关时还要如此故弄玄虚?业界人士透露,这些“宝贝”到了国外,摇身一变就有可能成为拍卖场上的座上客。即便做不到如此高端,这些原本很廉价的仿冒宝贝出海转一圈,再回来也可以被贴上“回流文物”的镀金标签,实现身价倍增。

对此专家表示,海外回流文物并不都是真品和精品,近年来,鱼龙混杂的赝品文物回流现象愈演愈烈。很多中国内地制造的赝品,在中外古董商勾结串通下,经过海外小拍卖公司或者国外古董店之手又流回国内。“过去20年,海外赝品经由不同途径,洗白回流国内,甚至成为拍卖图录封面或封底的事屡见不鲜,购买海外回流文物,还要擦亮眼睛。”上述人士这样表示。

另外,业界人士表示,古代书画不可再生、存世稀有。流存海外的中国古代书画精品的回流,满足了中国藏家对书画精品的文化与市场需求。但是必须看到,大量著名的宋元绘画已经成为国外公私博物馆的镇馆之宝,真正能够回流的精品并不多,而国内藏家的盲目性却导致了海外回流文物鱼龙混杂、泥沙俱下。在回流热潮中,辨真别伪,客观理性地看待回流书画,才是中国收藏家应该持有的正确态度。

海外文物回流不能仅靠“买卖”

圆明园海外流失文物回归了!想必这则新闻会让很多人心头一热。

近日有媒体报道称,一个多世纪前,被一位挪威军官买走的七根圆明园大理石柱将在2014年秋季“重归故里”。这些石柱是挪威卑尔根一家博物馆收藏的2500件中国艺术品的一部分。据2013年12月达成的协议条款,中国商人黄怒波将向这家博物馆捐资1000万挪威克朗,作为回报,这些石柱将于2014年9月被送回中国。

原来又是一次花钱“买来”的回归。虽然这件事的个中详情有待公布,但笔者认为,通过购买让文物回流的路子不可持续。

我国的海外流失文物数不胜数,其中有不少精品。而更让国人扼腕的是,这些文物背后往往附带着国耻家仇。鸦片战争后,我们被西方列强踩在脚下,千千万万的文物珍品、古籍善本频频流失,或被抢走,或被偷走,或被买走。一位参观过大英博物馆的中国人曾写道:参观这里,“使人想起圆明园那场浩劫的大火、莫高窟前英国‘冒险家’劫掠的车辙和两百年来中华瑰宝流失海外的沉浮跌宕”。

目前中国流失海外的文物到底有多少,恐怕难以计数,想来也是个天文数字。资料显示,目前仅仅在法国各大博物馆、图书馆收藏的中国历代文物就有约260万件。让文物回归故土,早已成为国人的共识。可是应该怎么回归?买?或者利益交换?这些方式显然无法持续。

圆明园兽首

此前,追讨圆明园十二生肖兽首一事曾引发广泛热议。其实,若论艺术造诣,这些兽首铜像价值不高,甚至当时都没有列在英法联军的战利品清单上。可就因为它们与曾经屈辱的国耻相关,如今对它们的赎回就有了难以估量的价值,在逐利的资本左右下,这些兽首在国际拍卖市场的价格一飞冲天。牛首、猴首和虎首当年的拍卖价格分别达到774.5万港币、818.5万港币、1544.475万港币。2007年,马首更是拍出6910万港币的创纪录价格。

如果不断买下流落海外的文物,会产生两个问题:一方面承认了对方对文物的所有权的合法性,另一方面助长了文物走私的猖獗。就像那句广告词说的:没有买卖,就没有杀害。

可若按照法律途径追讨,同样困难重重。当初经历战乱、被掠夺到海外的流失文物几经转手,其现在的所有人几乎都不是当初的战争参与者,而是通过正常交易购买的,很复杂。就好像我们买了一辆二手车,过几天有人来说这是赃车,我们心里肯定别扭:我是正常途径买的啊。

因此,从这个角度来说,通过竞拍、购买等方式让文物回流,规则明确,见效快,其中彰显的爱国心当然不容诋毁;但若从长远来看,花钱并不是个稳妥之计,还是需要一条更可靠的路,虽然难走,但走得心安理得。

既然难走,单凭某个人或某个组织的努力远远不够。对此,还是需要国家政府整合各方资源,拧成一股绳,劲往一处使,尽早让海外流失文物回归家园,洗刷耻辱。

编辑:陈荷梅