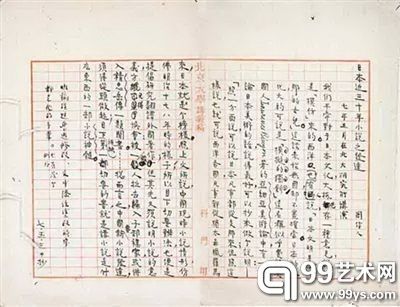

资料图

自去年3月首度在《著作权法》修改草案中被提及以来,“追续权”这一概念就成为了众多艺术品买卖纠纷的重要参与者。物权与著作权的分离,使得很多即将实施拍卖行为甚至已经被拍卖的艺术品陷入了维权的“怪圈”。这其中,又以书籍、信札等拍卖品最为明显。

作为艺术品拍卖市场当中历来小众的收藏门类,书籍与信札拍卖的受众群体相较于书画、油画、瓷器杂项、珠宝玉器等拍卖领域要稀缺很多,而正是这一原本偏于冷门甚至是关注度不足的拍卖领域,随着市场深度与广度的不断挖掘,开始了市场整体调整后的一次爆发。

“过云楼”古籍的天价成交无疑是引爆这一轮书籍、信札拍卖市场火热局面的导火索,也正是在此之后,多家国内顶级拍卖公司开始了对古籍善本以及名人信札拍卖的充分发挥。“梁氏档案”的成功拍卖(拍卖公司重申拍卖梁氏档案合法)和“广韵楼”藏书专场的推出,以及随后引发业内广泛关注的“钱钟书书信拍卖事件”和“周作人书信拍卖事件(周作人手稿撤拍之争)”的维权,都已在很大程度上印证了当前艺术品拍卖市场对于古籍善本以及名人信札拍卖的热衷和高关注度。但不可否认的是,在书、信市场繁荣的背后,一些原本就存在但却因为各种原因被忽视的市场漏洞也随着市场的不断推进而被逐渐放大,以至成为市场前进的掣肘。

“追续权”的出现在很大程度上被业界看成了一把“双刃剑”。对于艺术家而言,“追续权”无疑会在之后的很长一段时间内为艺术品的创作者提供持续不间断的利益回报;但对于除艺术品创作者之外的市场流通环节的其他参与者而言,“追续权”的出现无疑是个“噩梦”。如此背道而驰的利益分割显然是目前国内艺术品交易市场当中的多数参与者所不希望看到的,因为依照《著作权法》修改草案中对于“追续权”的界定,“美术作品、摄影作品的原件或者作家、作曲家的手稿首次转让后,作者或者其继承人、受赠人对该原件或者手稿的每一次转售享有分享收益的权利,追续权不得转让或者放弃”。显然,在这一段简短的陈述当中,熟悉市场运作规则的人在第一时间即会发现矛盾的焦点在哪里——“每一次转售享有分享收益的权利”。分享收益的对象是原作者及其继承人、受赠人,这也就意味着在当下艺术品频繁换手的交易局面下,最终的获益者将从过去的卖家、中间人变为法案出台后的利益三分,这绝对是大多数卖家以及拍卖公司所不希望看到的局面。

显然,“追续权”的出现所造成的影响绝不仅限于书、信的拍卖领域,而是囊括了近乎所有的近现代艺术品。如此局面自然会遭到艺术品交易市场当中大多数参与者的反对和抗议。北京荣宝拍卖有限公司总经理刘尚勇就言辞激烈地表示:“对于市场,‘追续权’可以说是有百害无一利的事。因为这样做既会增加市场运营的成本,又降低了市场运作效率,收取‘追续权’的费用等于给交易环节设置了障碍。这些增加的交易成本最终肯定要由买受人承担,那等于把买家推离拍卖市场。”同时,还有部分人士表示,国内很多艺术品在完成初始交易时并未真正做到依法交税,如果是在此基础之上推行“追续权”的实施,显然也在某种程度上鼓励了过往的不正当交易甚至是违法交易行为。

于是乎就有人说了,存在违法交易行为背景的“追续权”所追续到的权利是否也就变成了一个“非法”的权利呢?

编辑:江兵