AMNUA策展人林书传

林书传:

1986年出生于湖南,2012年南京艺术学院研究生毕业。职业的展览策划人,不职业的纪录片制片人。

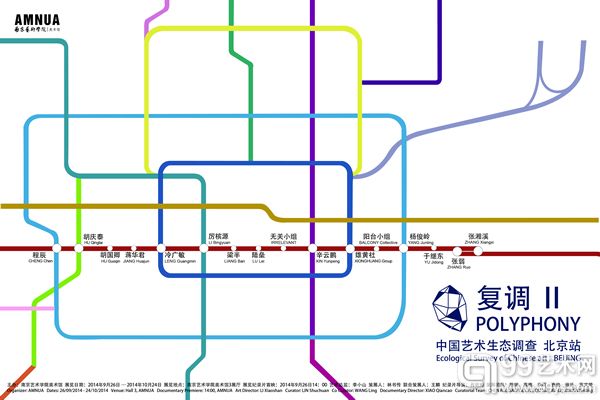

林书传策划的“复调II”——中国艺术生态调查·北京站 展览将于2014年9月26日开幕

呈现垄断体系外的艺术生态

2013年6月林书传策划“复调I·中国艺术生态调查:江浙沪站”展览与纪录片在南京艺术学院美术馆展出。2014年9月26日,“复调Ⅱ·中国艺术生态调查:北京站”展览与纪录片首映又将于观众见面。林书传在南艺美术馆扮演的是一个更为“亲民”的策展人角色,“复调”系列展更多倾向的是大众眼球之外的艺术群体,即官方群体(隶属美协、画院等)、学院群体(各大艺术院校老师)、市场群体(与商业紧密合作的),这三个群体之外的艺术家,可以说是没有被大部分人认识到的一个群体。相对于一般策展人的艺术家合作,林书传的工作更偏向于一种挖掘与田野考察的方式,他摒弃一切仅仅通过照片与邮件进行交流的策展方式,他奉行于邱志杰老师跟他说的一句话:“策展人要和同龄的艺术家共同成长,先去和他们交朋友。”。

林书传对于策划“复调”展的初衷,是这样描述的:“作为南艺学生我能深切体会,如今的美院太传统,学生几乎不知道外面发生了什么。如今立足于美术馆的平台,我希望将在外面看见的一些有意思的艺术家带回来让他们瞧瞧。其实最早做复调展的想法是去寻找一些作品不错,一直在努力,还一直被社会和艺术圈忽略的艺术家,我们戏称为 ‘苦逼’艺术家。2013年做江浙沪艺术生态调查很久,发现找不着这样的艺术家,最苦逼的其实是我们。最后得出结论:在中国现有的艺术生态下,一个年轻艺术家不被关注,要不是自己为人处世有问题,要么就是作品有问题,(绝对的)‘苦逼’的艺术家不存在。”在林书传看来,当下社会是个传媒时代,作品稍微好一点,艺术家懂得与外界往来,都可以抛头露面,都是可以被市场和大众认识的。发现这个状况后林书传在策略上做出了调整,“就找一批状态非常对的,一直在做自己的东西,功利性稍微少一点的艺术家,想把他们带到南艺来给大家看一下,没有任何评判标准,我不会告诉观众这是很牛逼的、很有前途的艺术家,或者就是你们的榜样、参照,所以我要用纪录片把最真实的没有任何价值评判的一些东西带过来,让大家看一下外面的艺术家在做什么东西,相对真实客观的呈现才是重要的。展览为什么叫复调,也有这个意思”。

做纪录片,我们常常被梦想叫醒

“我用展览和纪录片把真实的艺术家都带来了,我不评判,观众看完这个展览知道外面的艺术家在做什么,你可以去模仿他们,却批评他们,你可以去坚定的从事艺术,当然也可以放弃做艺术,这个展览其实也是一个真实选择的问题。所以在我的展览里才需要纪录片去支撑,镜头与时间能尽量的还原真实。”林书传认为这样的展览和纪录片才有意思,观众和艺术家对于艺术作品的沟通在展览的过程中是有距离的,“我不知道你为什么要做这种东西,我也不理解你这个人,作品很好,说不定你人的状态很差,作品是装出来的,这个大家都看不到”,但纪录片是非常真实和立体的,观者通过了解艺术家的生活并欣赏作品就更容易思考,能够对艺术家的艺术创作有更深刻的认知,“能够让一两个人有所触动这就很重要,是为了观众”。说到纪录片的拍摄团队,林书传很来劲,复调纪录片找到了电影《白日焰火》官方纪录片的导演肖乾操,因为是朋友,拍摄复调的纪录片他是不计报酬,且纪录片也是肖导一直的理想。林书传的计划是“我们出去花五年时间做五个展览,拍五部纪录片,最后到港澳台来一次真正的体制碰撞”。林书传谈到自己复调纪录片团队并没有外界想象的那么光鲜亮丽,“真的是理想把这群人凑到了一起”。第一期纪录片的副导演是我们南艺美术学院雕塑系出来的倪柯耘,他曾被学校“光荣”开除,但多年来一直用镜头来完成自己的作品,听了复调的想法他立马买了辆二手车一起拍纪录片,一个多月开了一万多公里,他也没有跟林书传谈报酬。第二期纪录片团队里又增加了更多为了理想而一起拍纪录片的朋友,复调北京站两个执行导演张小龙、欧阳文,一个学新闻一个学计算机,摄影师刘英凯学物理,宋晓月直接就是个建筑师。林书传摇摇头说:“在我们这个非营利的美术馆中不会有太多的资金让你去拍片子,我只能搭出这样的团队,我们团队所有人的工资甚至请不起一个真正符合我们要求的灯光师。”这应该就是理想的力量,当下很多展览也拍所谓的纪录片,但片中除了简单的访谈,就再无营养了。无论是效果和深度都达不到一部纪录片应有的水平,并不是拿起摄像机就叫纪录片。

北京是复调的第二个生态调查对象,林书传说:“北京的艺术家跟江浙沪还不一样,那边的艺术家第一是比较职业化,其次他们都很关心政治和政策,这些细微的地方都可以通过最后拍出的片子反映出来,包括很多北京的那些艺术区不稳定的状态,都想呈现出来”。黑桥是北京有代表性的一个艺术区,为了更贴近艺术家生态,林书传他们驻扎在这里,十个成员租了最简单的农民工住房,林书传自己就带头睡着用板砖垒砌的临时床上,艰苦的条件反而激发纪录片创作的欲望。“798的背后,北京艺术圈的一个中心地区,却能存在一个垃圾和艺术家共存的地方,我们庆幸在2014年来到这里,过个几年肯定是没有了,虽然没有拍到几年前最能反映状况的黑桥,但是我把2014年的黑桥记录了下来,所以说还是有意义的”。

北京站,林书传又邀请了北京的同龄的策展人王麟来共同策展,他们两个住在黑桥时经常会面临凌晨三点带队出发的拍摄任务,他们常常会自嘲:“我们常常被梦想叫醒。”

不是每一个展览都需要策展人

林书传现在28岁,做展览已经九年了,而他说自己以前做的那些展览并不能算是真正意义上的展览,他认为不是每一个展览都需要策展人,“我最近写了篇关于策展人的文章,我觉得真正要策展人的展览应该对自身有很高的要求。在中国的行业规矩中,有展览就必须要有策展人,有的展览我不去挂策展人是因为那并不是我一手策划出来的,并不是我亲生的孩子。如果非要算,最多是亲身父母出门,帮他们溜溜孩子”。策展人的身份在艺术家、艺术机构以及市场环境下确实有其局限性,而林书传更感觉到已经成型的艺术不再需要去策划,这种思想下的林书传更想趁现在这个年纪去“花一年时间每年只做一个好的展览”。然而要做好一个展览又是多么难得,现在的策展人和艺术机构大都急功近利,一年做展览的数量可以用庞大来形容,而对于展期或是展览细节很多却只能“呵呵”。而林书传的一年做一个展览,五年为期,起码从尊重展览质量的角度树立了一种态度。

对于一个展览来说,挑选艺术家是展览中的重要环节,林书传坦言:“去北京挑选艺术家我也不是特别熟,有些时候会有老师和艺术家来推荐,但在挑选标准上我和王麟都会有严格的要求,在当代艺术中对于作品好坏的评判标准是不同的,艺术家创作与生活的态度更为重要,去挑选一些不那么功利的艺术家”。《复调Ⅱ:中国艺术生态调查北京站》展挑选的一些艺术家,他们的经历不论是生活还是创作乃至于人的艺术走向,“对我们的学生都是有参照的,因为高校美术馆还是要考虑学生的想法,并不是说我把全世界全国的大牌放在这,这个美术馆就做得成功,对学生就有意义”。

对于策展人的身份而言,他认为主题不是花哨的,标题党并不能给展览本身带来更多的意义,他更不追求纯美学或形式上的主题,“尽管看上去很深奥和玄乎”,林书传所有展览的主题都是很简单的,简单到最普通的大众都能读得懂的,“我就是用最简单的事情,最平常的展览理念来诉说一个我的理想,包括这个社会所缺的东西,我觉得这个才过瘾,我可以跟别人去说我做了这么一个展览”,正如同当时他策划岳敏君的展览,针对一个被社会定性的艺术家,尽管他是中国顶尖的艺术家,但从林书传作为策展人角度,他觉得从策展本身而言这种说法是不成立的,包括林书传会给他做一些更外缘的思考,但这都只是冷菜,主菜他已经订好了,招牌菜已经做好了,林书传认为“这种不策展”,同样作为南艺美术馆的策展人“问题意识”深入骨髓,他觉得做一个展览首先得发现问题,其次得实实在在地去解决这个问题,至于是不是能解决这是一码事,但是展览本身就是一个尝试解决的过程和行为。

南京艺术学院美术馆的成功可以说有着李小山馆长办馆理念的贯彻作为重要依托,敢于放手帮助以及重用年轻策展人,这对于一个当下美术馆老龄化的现状是一种突破,运用国际的策展人项目负责制是南艺美术馆的核心防范,而作为馆长的李小山更多只是会在展览气质和精神理念上给与一些意见,林书传说:“记得我做复调第一回展时,馆长不会过问作为策展人的我的展览方式和执行方法,通过了的展览预算只需要执行严格的财务制度便能使展览顺利落实,就连艺术家的参展名单都是在布展的时候他才知道”,一个美术馆的馆长应该有广阔的胸襟,现在很少有馆长会放手给一个80后的策展人,投入庞大的资金做一个大体量的展览而连参展名单都不过问。对李小山而言,放手便是最大把握,对自己的学生和新的策展人的信任就是对自己有着绝对的自信。对于策展人而言,一个很好的有自主权的策展环境才是能够办成一个好展览的条件。李小山并不自称为策展人,而因作为美术馆的馆长而偶尔挂名做几次策展人,他认为自己策划的展览并没有很多。对于一个策展人而言,展览的数量并不能代表什么,而自我认可的展览却会伴随自己的内心直到尽头。

编辑:文凌佳