钥匙在窗台上,

钥匙在窗前的阳光里。

……

钥匙就在那阳光里……

——《祈祷》

通常我们所以会给文学艺术以特别尊重的原因之一,是文学艺术在对我们的生存质地、精神质感的把握与剖析上,有着特别的关注和特别的捕捉、呈现能力;而当既有美学规制不再有助于艺术家对人的生存质地、精神质感作有力呈现与剖析时,我们自然期待前卫文学艺术对现有美学规制的更新努力。

当代中国大陆有很多生命、精神困扰的我们,确实希望文学艺术,特别是前卫文学艺术:在我们不知道自己是什么时给我们透视的镜子;在我们幽暗无感的地方给我们一束打在问题症结处的亮光;在我们觉得陷于罗网无处可逃时,告诉我们这罗网本没有那么细密、那么强韧、那么完整,而我们所以会觉得这网细密、强韧、完整到让我们无路可走,那是因为其中有很多地方是我们的意识和无意识在为其加密、加力、补强;当然,我们同样需要当代文学艺术在我们有感却无能的地方,帮我们打开想象和知觉的空间,从而使新的生活和实践可能得以出现;当然,我们也需要在我们确实无路可走时,可因当代文学艺术的有力提醒和呈现,让我们在毁灭和沉沦中能有一种从容和尊严,真的做到败而不溃。

对于当代中国严峻的道德与精神问题,在思想界失职的情况下,我们又可从中国大陆当代前卫文学艺术看到什么呢?

一些是马上就可以看得到的。比如,对当代中国大陆精神史基本构造的成形具有关键影响的毛泽东时代和新时期历史的关联问题,不仅知识思想界没有认真追问,当代中国大陆前卫文学艺术同样也没有特别警醒和追问。

读到这里,一定会有朋友反驳说,尽管敏感不足与穿透力不够,但很多前卫文学艺术作品都在关注和处理当代中国人的生存质地、精神质感问题。确实,直接看上去,不能说对当代中国大陆前卫文学艺术有相当了解的这些朋友的反驳不对。但是如果从关于当代中国大陆精神伦理问题的把握和反思视点来探照当代前卫文学艺术,就从中得到我们能切实反观、理解、照看自身身心与生活的有效资源而言,则不能不说当代文学艺术,特别是大家期望甚殷的前卫文学艺术,成绩并不足够理想。下面我举大家都熟悉的当代重要前卫艺术家方力钧为例子,以呈现我就此问题的核心议题。

本文并非意在批评方力钧作品的得失,而意在使铭刻于方氏作品和对其接受方式中那些未被我们正面掌握的观念、意识与无意识显形,以让读者切实看到这些实际参与艺术创作和艺术接受的无形之手。

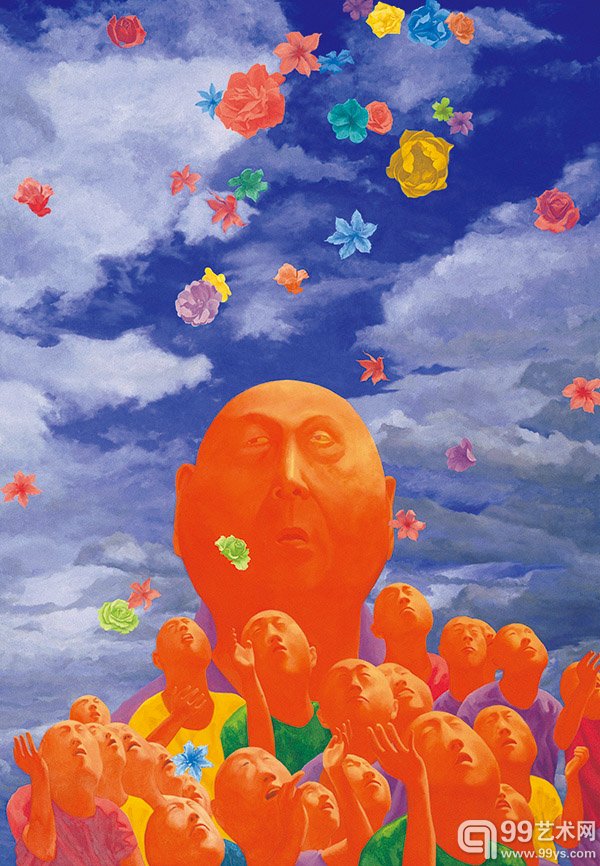

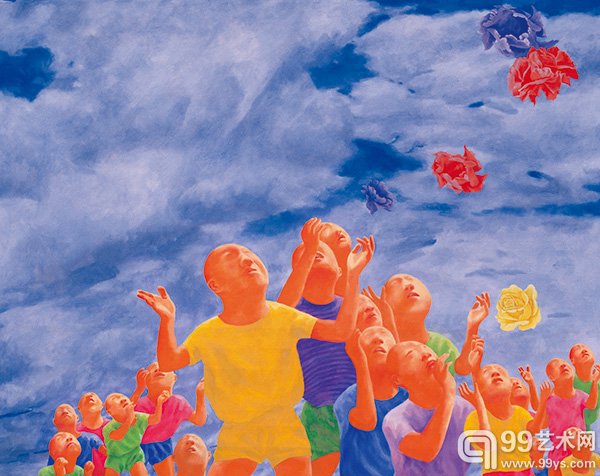

方力钧笔下的几种“光头”形象

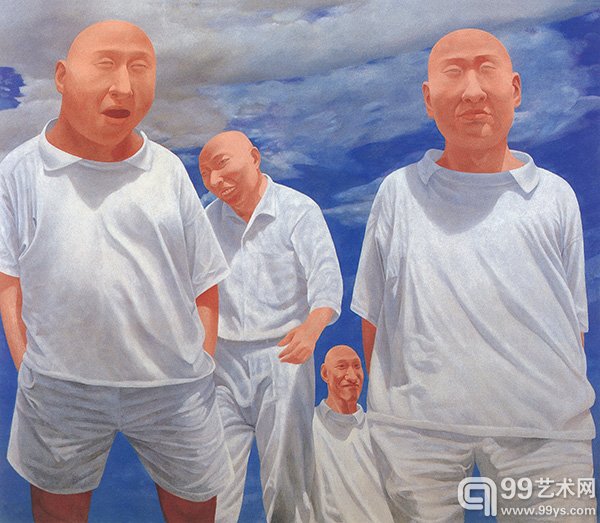

作为当代中国大陆前卫艺术标杆性人物的方力钧,使他当年从一众年轻前卫艺术家中一举跃至标杆性地位的,是他20世纪90年代初的“光头”系列作品。1993年底,中央美院毕业还没几年的方力钧的画作便被选为《时代周刊》封面,其原因当然不仅是美学的,而更和九十年代后西方社会对中国的感觉状态有关。但很多中国接受者之接受方力钧,并不仅仅因为方力钧在西方成功,更和这一系列画作对他们的心理、情感、经验的有效触动有关。

我之所以特别选择方力钧为例,正是因为他的创作常常被看作兼顾了美学创造和中国大陆人的时代心理、情感、经验。这一判断背后潜藏着某些对中国问题的感觉、认识、理解状态,这些状态背后又潜藏着当代某些意识和无意识状态,恰恰是这些东西构成了阻碍当代中国大陆前卫文学艺术有力深进当代中国人生命经验的隐坎暗墙。

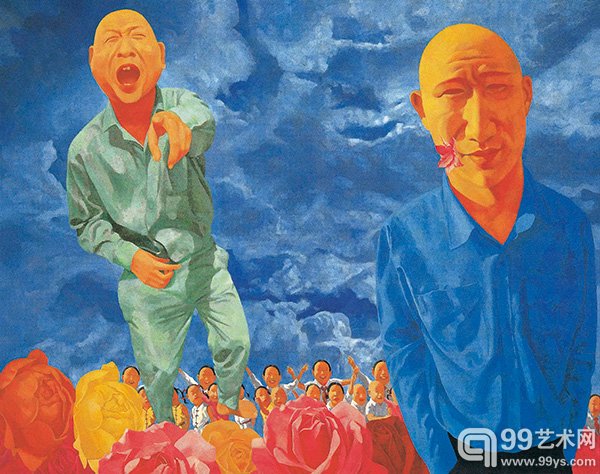

在众多对方力钧作品的评论中,很多都在强调他九零年代初“光头”作品的否定、批判情绪,并把这强烈情绪的存在和作品诞生的历史时段相联系,并经常以方力钧如下这段话作为佐证:

王八蛋才上了一百次当之后还要上当。我们宁愿被称作失落的、无聊的、危机的、泼皮的、迷茫的,却再不能是被欺骗的。别再想用老方法教育我们,任何教条都会被打上一百个问号,然后被否定,被扔到垃圾堆里去。

我对这些评论不满,并不是因为其路径错误,而是因为现有的评论并没有把这一路径所具有的能量充分发挥出来。以致众多相关讨论虽然看起来比方氏上引表述更长、更学术、更展开、更逻辑,其实质呈现出的内容却不仅很少超出上引方氏这类言论指陈的范围,且常忽略了此一时期“光头”作品中重要的暧昧,比如那些不方便纳入这段话中来把握的“光头”该如何解释。

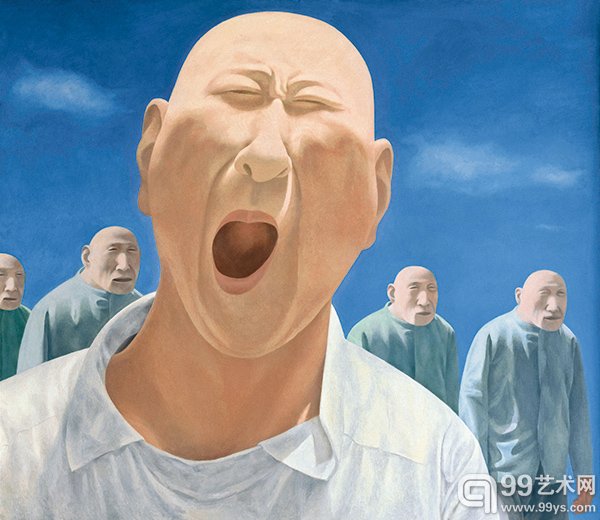

在方氏九十年代初作品中的一些“光头”,是直接传达着当时自认自己是独立艺术家、独立知识分子的方氏最强烈地对正统说教的厌弃与不屑。比如《打哈欠》这幅作品:

而方氏为什么会取道“光头泼皮”来传达独立艺术家、独立知识分子的这种强烈感美院毕业后,我的状态相当于一个人喝醉了,一头撞在墙上面,唯一的想法,就是翻越这面墙,可一旦翻过去之后,又面临去哪的问题。世界辽阔,而当时的艺术只有一种声音,与之对抗的声音迅速被灭掉,最后我选择了一种分寸,有可能发出声音,又不被灭掉。

在这种心绪下,选择“泼皮”形象作转达中介无疑是非常聪明的。画中的哈欠若不这么强烈、夸张,这么肆无忌惮,画家强烈否定、厌倦、鄙视的情绪感觉就不能充分传达。

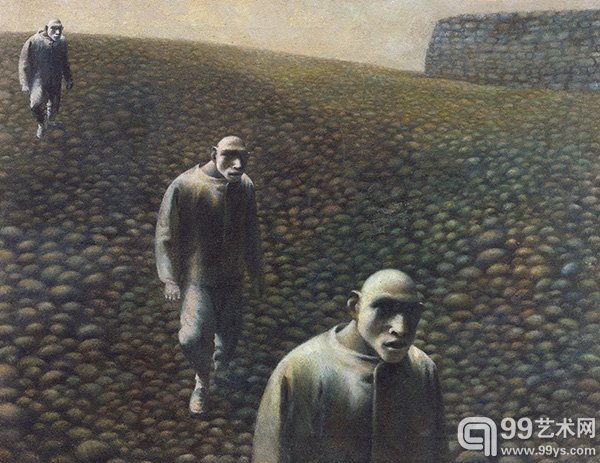

但问题是,使方氏一举成名的1990-1992《系列一》(共完成七幅,黑白油画)《系列二》(共完成十一幅,彩色油画)“光头”作品中,“光头”总是这样一种形象吗?仔细看方氏这些作品,显然不是,中间一些作品和八十年代方氏“光头”作品有着清楚联系。比如,上举这《系列二(之二)》的“光头泼皮”后面四个幽灵般的光头,其核心感觉和人物造型便明显来自他1988年的一幅素描和他1988-1989年根据这幅素描所创作的油画。

编辑:黄亚琼