从八十年代到九十年代:始终未变的“八十年代光头”

这样,当方力钧1985年进入中央美院就读时,在受新启蒙思潮笼罩的激进中青年知识分子中,其时的中国社会,特别是这社会中的大多数——农民,已相当程度上被认为是使中国可能再度陷入反现代危险的重要存在,而且和其有关的经验也不被认为可对积极的政治、经济、文化理解构成什么意义。

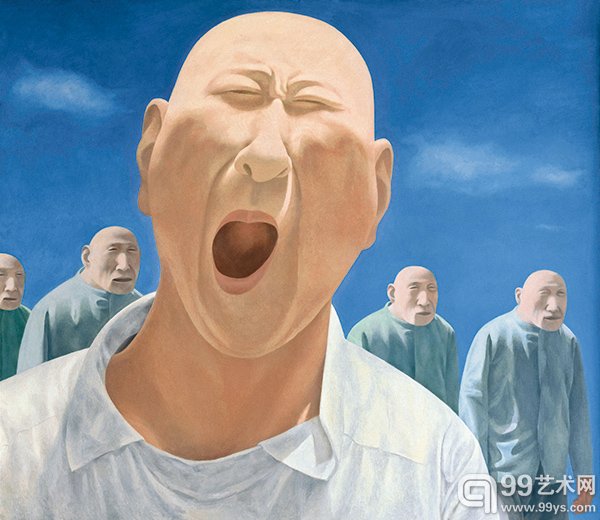

在这样的时代空气中,方力钧八十年代的“光头”作品就“自然而然”地把社会中多数“人们”的个性、忙碌、追求看成是没有正面处理价值的。在新启蒙思潮这些非常激进的历史感、现实感、社会感笼罩下,一般社会人群的喜、怒、哀、乐,精神伦理焦虑与生存困扰,当然容易被当做不值得认真对待的庸人自扰,最多其中的一些不适被当做大历史进程中不可免的代价而已。因此,由于很难正面认为有认真分析这个社会的精神生活、正面直视这个社会的精神心灵需求的必要,艺术家们就自然更谈不上认真思考如何在社会经济生活规划与社会文化规划中有机安排这个社会的精神心灵需求。

这时期其他新潮艺术家和方力钧的大方向完全一致,都是彻底摆脱“封建”,使自己彻底“现代”。他们差别的只是致力的具体指向不同,其他新潮艺术家主要着力的是正面表现现代意识、现代感,方力钧此时所尝试的则是把新启蒙思潮中那些否定性的社会感视觉化。从九十年代的艺术视角回望回去,好像方力钧八十年代的“光头”与八十年代后期现代美术主流表现颇为不同,但回到八十年代后期他们创作的具体历史情境,两者其实都是新启蒙思潮的有机组成部分。

有了以上解析,我们也就清楚方力钧八十年代创作的“光头”意指什么了。它指示的不是某些具体的人,也不是某个具体的人群、某个具体的阶层,它实际意指的是在自认已经“现代”了的知识分子和艺术家眼中被视为拖累,但又不能不去负担的中国社会。在新启蒙思潮看来,社会中的人们不具备必要的现代意识,因此无论是他们的情感、心理还是思考,放在历史高度都是没有意义的。不管他们在生活中、工作中是如何的殚精竭虑、悲喜交集、通宵达旦,就其本质而言都是一种茫然,一种无所事事。

当时的知识分子和艺术家视社会为拖累、负担,不是因为他们对中国社会下了多么大的把握功夫,而是由于新启蒙思潮所提供给他们的有关理解与解释。由此他们过度夸张了某些经验和知识对理解中国的意义,并把基于这一理解的创作感觉和思想冲动对改善中国的特别意义进行了先入为主的认定。在这样一些过程反复发生后,最后仿佛他们自己就真的深刻地经受过这种种。在某些历史状况下,即使跟真实的历史-现实有着很大脱节的理解-解释装置,也同样可以产生出极真诚、投入的文学艺术创作。

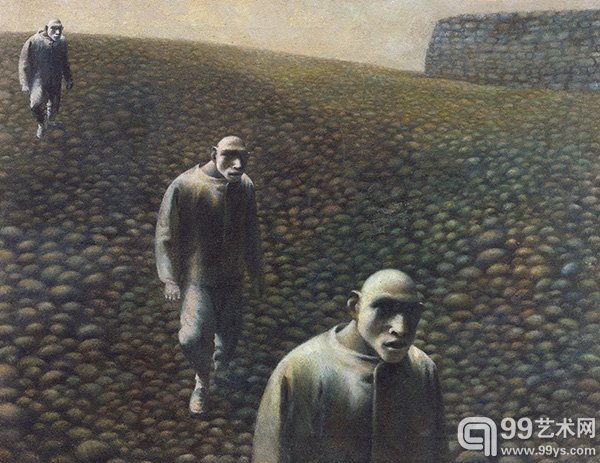

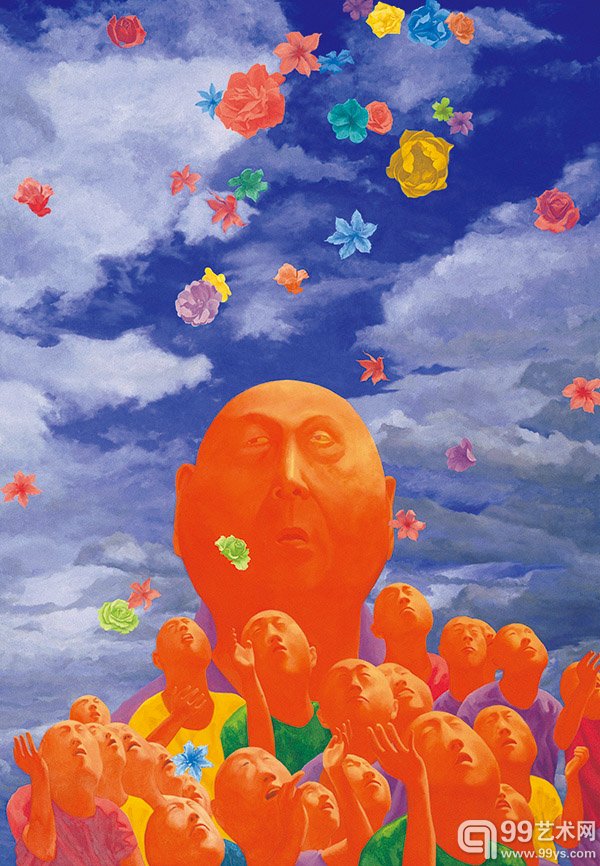

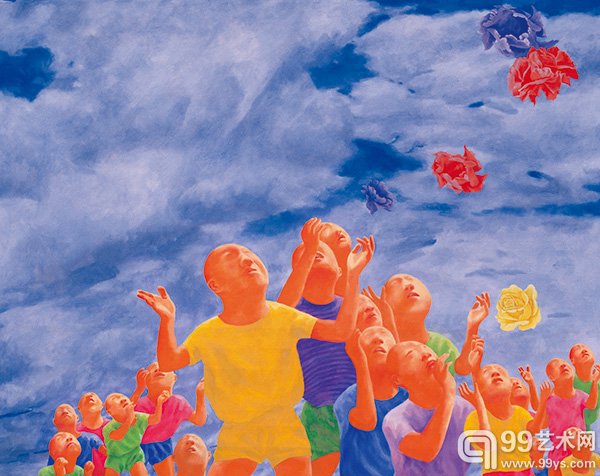

有了如上解析,我们就可以知道方力钧九十年代作品《系列二(之二)》后景的那些幽灵般的“光头”意指什么了,就是这些直接延续着他八十年代“光头”系列作品中的“光头”,仍然在暧昧地延续他其时对中国社会本质的否定性意指。

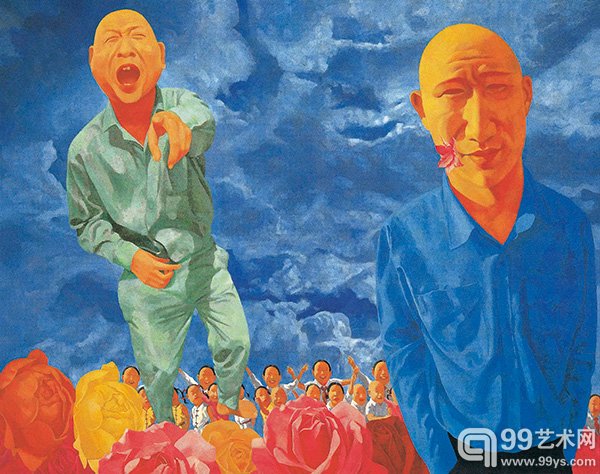

九十年代初的方氏“光头”相比八十年代方氏“光头”的变化巨大,一是出现了和自认自己为独立艺术家、独立知识分子紧密相关的“光头”,不像前八十年代方力钧的“光头”主要在隐喻中国社会大多数的本质。二是时代的创痛让九零年代初的方力钧画作正面出现了恶。

胡永芬在《方力钧:生命之渺》中,曾这样概述八十年代的方式“光头”:“不只每个光头都圆得浑浑实实,而且这些人物无论是鼻头、嘴唇、眼皮盖、手指头……,个个都圆得敦厚而朴实,所有人物状态都处在一种安详、宁静、而至为平常的氛围之中。”在八十年代,中国社会虽然也被自认现代了的方力钧感觉为拖累和负担,但方对社会的不满主要还是观念和理解上的,并没有对社会中的恶有强烈的定型感受与厌憎,相应的便是他这时画笔下的光头虽然愚陋麻木、缺少自主精神,但仍不乏某种宁静、安详。他接下来的经历则让他强烈且真实感受到恶,从而促使他的笔下出现作品《系列二(之六)》后景中这种给人以很强的痞、野、凶、残、贱感觉的人的 “光头”。

但我们要通过标杆式的方力钧创作来透视当代中国大陆前卫艺术,依然不能够忽视方力钧八十年代作品和九十年代作品之间的联系。首先,八十年代的方力钧作为独立艺术家、独立知识分子,被感觉为是和其所在社会拉开距离的、对社会本质的有力揭示者。那时的方力钧质因此也就不需要借助创作去特别地呈现和探讨自己作为独立艺术家的意义内涵。而九十年代初,对自我认同仍为独立艺术家与独立知识分子的方氏,如何能够达致独立、真实而非虚妄地找到自己的意义位置却变成了问题;甚至,如何清楚地理解社会、呈现社会都变成了问题。

在九十年代方力钧最有内在紧张感,也最有创造力的几年中,正是这种对自我和社会的不确定感觉在主导着他的创作。这种情况下,被这种主导感觉压抑的方力钧创作八十年代“光头”时所有的观念感觉对他这时的创作影响不大。就像我们在上举《系列二(之六)》作品和下面这幅1993年作品中所看到的,八十年代“光头”处于画作次要部分,只是有机参与着画作的视觉饱满。

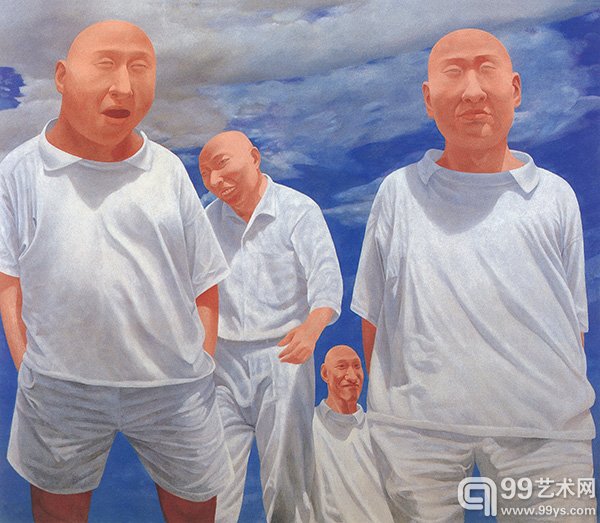

但等到方力钧在九十年代初所积蓄的让他兴奋又让他疼痛的经验、感受、反省资源被消耗得差不多后,他八十年代时形成的有关认识,又主导了他的创作。

方力钧这些九十年代后期在图式和色彩上仍然有灵感,形式上看起来更完美的画作,却不再让我们有看方氏九十年代初作品时的情感触动。这些在形式上更完美的作品,其内涵核心回落到了笼统且似是而非的对中国社会的理解窠臼。使得他这些画作除了图式让观众印象深刻外,实质上却缺少经验感受与思考开启。

思想界的单薄与前卫艺术的未来进路

九十年代后期方力钧作品的这一轨迹,非常有助于我们重新审视当代中国大陆的前卫艺术。从八十年代到九十年代,受新启蒙思潮影响的“现代”知识分子对自己能关键性地影响中国道路走向的自信彻底幻灭。从九十年代蔚为景观的艳俗风格创作就清楚透露出,前卫艺术已不再像它八十年代所认同的新启蒙思潮那样,乐观地幻想市场经济对人的现代化有直接的促进作用——这些有关八九十年代思想和艺术的看法并没有错,但问题是,如果我们只停留于历史确已翻天覆地的这一面的现象和事实,而忽略九十年代仍然在多方面延续八十年代这一历史课题,我们就不可能深刻看清九十年代,这反过来又会影响我们深刻看清八十年代。一旦当这样一些很有代表性的批评处理方式、批评感觉,和被作为敏锐回应时代的艺术典范但其实常常先入为主的方力钧式创作,一起构成着对中国大陆当代前卫艺术的基质性塑造-影响力量时,不免受到八十年代影响的九十年代前卫艺术,在社会感问题上更不容易突破新启蒙思潮带给他们的限制。方力钧众多实质承续着八十年代新启蒙思潮社会感的创作,还被当做和八十年代真正拉开距离的扎根九十年代时代状况的前卫艺术标杆典范,当然使得九十年代的前卫艺术更不容易和以整个身心真诚投入社会生活才能产生出的艺术呈现与艺术批判真正有缘,并且也更少机会让前卫艺术家获得使他会因之对自己的社会感进行关键的调整的那些强烈、饱满的经验与感受。

在当代中国大陆前卫艺术决定性成形并获得快速发展的八十年代中后期,八十年代中后期中青年知识分子、中青年前卫艺术家的主要注意力反不在对“现代”做认真专心的理解,也不在为了“现代”在中国更顺利的确立与开展而对自己所处身的历史-社会进行耐心、细致的把握与分析,而在时刻担心“现代”会被这“历史-社会”随时颠覆、吞噬,担心自己因没有完全“现代”而有意无意成为反“现代”的工具。这样的危机感觉与焦虑心境,使得这些中青年知识分子、中青年前卫艺术家会试图快速摆脱那些被认为是这历史-社会加给自己的遗存与羁绊,过度焦灼于如何使自己从思想到身心、行为都彻底且快速“现代”,和对这个社会中的一些看法和现象作过敏、过激反应,并在根本认识上陷入如下事后看相当奇怪、但在当时却非常典型的状态:这些中青年知识分子、中青年前卫艺术家的“现代”感,实际上主要依赖的是那些被列入“现代”、但又与我们的“历史-社会”相当拉开距离的说法与表现。在这种“现代感”的映照下,这些知识分子和艺术家所由生的这历史与社会,在他们的眼中一定更会是反“现代”的,是的确会威胁“现代”在中国的确立与发展的;至少也是与“现代”异质的,没有什么利用与转换价值的。

无疑,八十年代中后期中青年知识分子、中青年前卫艺术家的这些感觉与认识状态,会加强他们的自我历史意义评估,并在他们认为有按照自己的理解推动历史可能的时刻,更焕发他们的行动热情,并使他们在行动时有一种可爱的单纯与庄重。但毋庸讳言的是,这时期这些中青年知识分子、中青年前卫艺术家明亮、自信、意气风发的内面,是对“现代”理解的偏颇与浅尝辄止,是跟他们所处身社会的强烈隔膜。

与八十年代这种状况不同,九十年代以后中国大陆在这些状况方面变化甚巨。首先是八十年代中后期让自认“现代”的中青年知识分子、中青年前卫艺术家以为自己可以直接-有效影响历史的“空间”,已不复存在;其次是九十年代以后知识界、思想界、文学艺术界有关“现代”的知识与理解,不论在量上还是质上都有极大进展;三是九十年代以后知识界、思想界诸多有影响的思潮,都已不再把“现代”在中国的确立和发展与历史-社会的中国对立起来,等等。而所有这些,自然都会影响到产生于八十年代的当代中国大陆前卫艺术的自我意识状态在九十年代的变化、调整。

不过,九十年代以后中国大陆知识界、思想界不再像八十年代新启蒙思潮那样,但这并不意味着他们对中国大陆社会与人的认识就能深化。这种观念调整后但有关认识并未相应深化的状况,典型表现在进入九十年代以后中国大陆知识界思想界对时代精神伦理困扰问题的那些回答上。那些回答实际上只是不同立场的知识分子们从自己思想立场出发过快给出的逻辑推衍,并不能有效抵达人们的精神身心实际。

所以,九十年代以后知识界思想界已经与八十年代新启蒙思潮的社会感拉开了距离,前卫艺术界则没有相应摆脱新启蒙思潮社会感的羁绊。两者在社会感方面本来应该有相当的紧张、乃至相当的冲突,但实际上我们看到的,却主要是两者的并行不悖、和平共存。其根本原因之一,便在九十年代以后的知识界思想界对当代中国大陆精神史的理解把握并没有真的实质突破。当这些思想立场在把当代中国大陆人的精神伦理困扰简单解释为一两个大结构原因时,它们其实已经等于在说这历史-社会中的人们在道德、精神生活方面是如此容易被左右与拨弄。关于当代中国大陆人精神伦理问题的理解被推到这一步,它跟前卫艺术更公开地从精神角度对这社会进行笼统否定也就只有一步之遥了。这种实际上只隔了一层薄纸的差别,彼此间当然不容易真的对立起来,反而相当容易有共鸣。

事实上,九十年代前卫艺术被接受且产生一定影响的社会基础之一正是这些自认在思想上独立的知识分子们。也就是,九十年代以后知识界、思想界与前卫艺术的和平相处乃至相当程度上的合作,所映现的正是从九十年代至今,知识界、思想界一直在当代精神史理解方面乏善可陈的状况。

而知识界、思想界的这一状况,自然使得九十年代以后的前卫艺术家们不能在对这自己所处身历史-社会的理解方面,能像在对“现代”的理解方面那样,从知识界、思想界的相关进展中得到关键的借力。这样,当代中国大陆前卫艺术若是真要在理解上根本突破八十年代所加给自己的理解羁绊,便不得不主要依靠自己的努力,以获得自己要更切实有力地成为“中国大陆”的前卫艺术所不可或缺的——对自己直接处身的历史-社会真切、饱满且方向可靠的感觉与理解。

凭自己的努力去打开这扇门,去凝神探问当代中国大陆社会人们的精神身心困扰实际,去凝神体贴当代中国大陆社会的生存质地精神质感状况,所会建立起的关于这个社会与人的感觉与理解,无疑会是最真切、踏实、饱满的,并最能发挥文学艺术家之所长的。这样的进展才会为生活于此历史-社会但先前却相当隔膜的前卫艺术家们,提供任何思想、艺术典范、任何历史大故事都不能代替的活生生的生命镜像媒介。先前很多不在艺术家自我意识中,或虽有感觉却不清晰的自我部、历史与生活经(本文节选自贺照田《钥匙就在那阳光里——启蒙-后启蒙、革命-后革命与中国当代艺术》一文,该文完整版将于2014年12月在《人间思想(大陆版)》上刊出)

编辑:黄亚琼