在《生命之渺——方力钧创作25年展》一文中,胡永芬这样写到方力钧八十年代的“光头”作品:

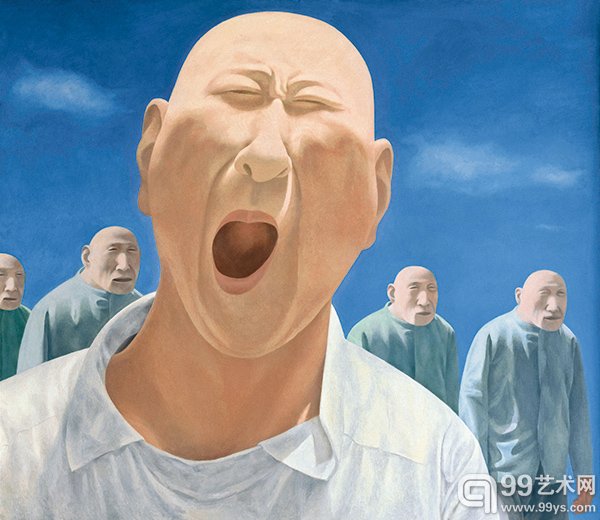

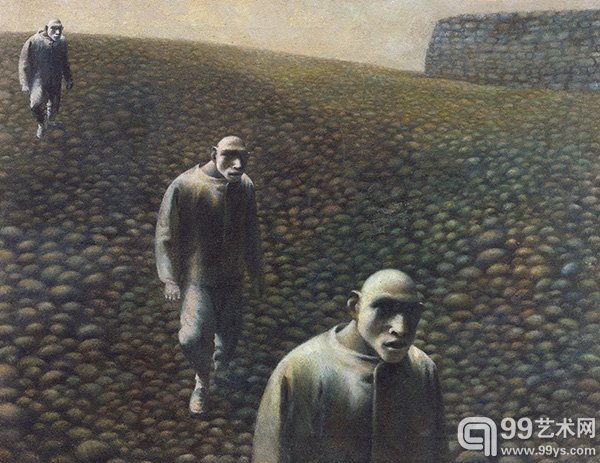

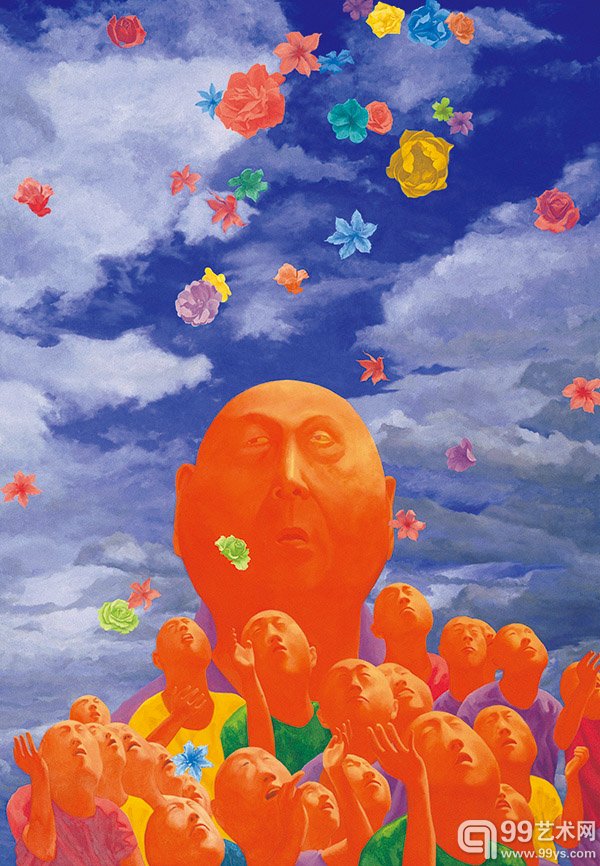

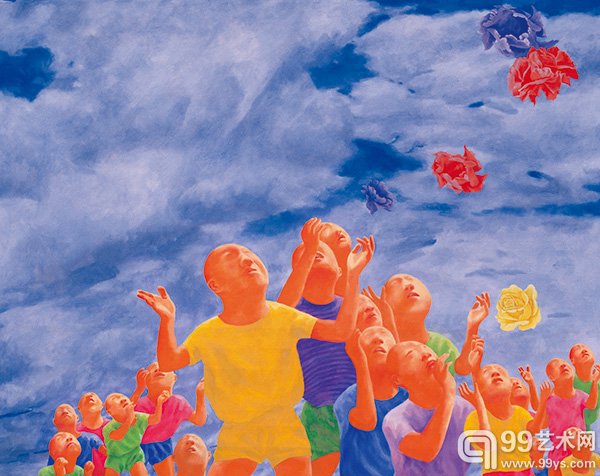

方力钧1988年开始的“素描”系列与“油画”系列,陆续以基本上是单色概念的画面中,出现了在空阔宽敞的背景前方,剃着光头、形象重复而表情空茫的人物;这些光头而无所事事的人儿,为九十年代在社会转折的动态演变中,标志了一种看似平庸但却深入人心的独特符码。

可惜的是,胡这篇文章在谈及九十年代方力钧的“光头”实际上有一个八十年代的起源时,并没有接着分析九十年代的“光头”实际有着多种方式。

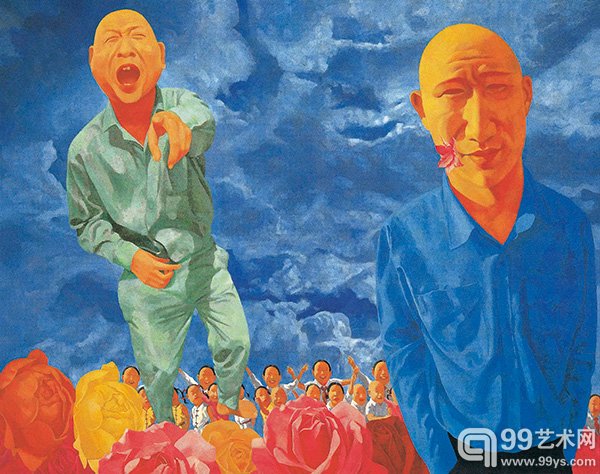

例如,《系列二(之二)》前景的“光头泼皮”则是以独立艺术家、独立知识分子自认的画家转达自己强烈批判情绪的手段,因为这种“光头泼皮”有着历史直接、尖锐的清晰关联,所以最方便被倚赖关联九十年代历史来评论方力钧作品的评论家所解释。后景中的四个幽灵般的“光头”可说基本延续着他八十年代创作的“光头”,但在评论中很少被处理。

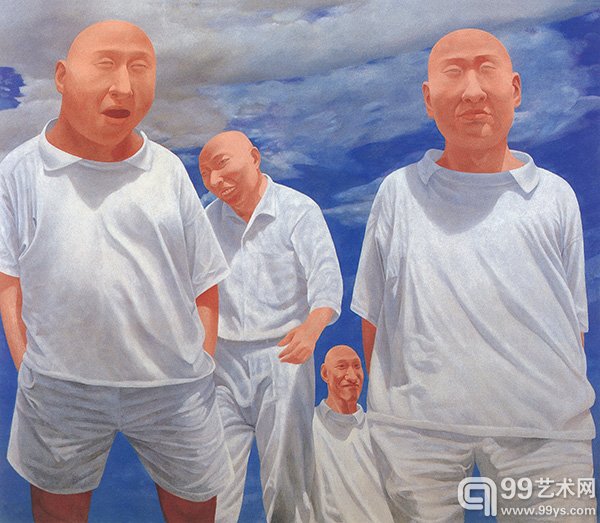

同时期另外一些方力钧“光头”作品的“光头”意涵也不那么清晰。比如和上举《系列二(之二)》同时期创作的《系列二(之六)》,前景的“光头泼皮”可说典型摆的是“我是流氓我怕谁”的姿态;中景的“光头泼皮”则一方面摆出这一姿态,另一方面也像在享受姿态策略所撑出的自由空间;而后景的“光头”,其形象虽方力钧八十年代的“光头”,但关联中明显区别的是,八十年代方氏“光头”侧重“形象重复而表情空茫”、无所用心,而这一九十年代的“光头”则更多表现出痞、蛮、恶。

从八十年代和九十年代相互关系的角度来看方力钧九零年代初的“光头”作品,需区分成不同的种类:一类更受九十年代历史的影响,传达自己其时强烈愤懑、批判的情绪。另一类则如《系列二(之二)》后景的四个幽灵般的“光头”,首先应该被视为是“八十年代”的,其次才该被视为“九十年代”的。还有一类“光头”,是它们是以方力钧八十年代的“光头”为重要基础,但又加入了他很多对九十年代的感受和理解。

要很好地理解九十年代方力钧的“光头”,离不开对八十年代方力钧“光头”的理解。方曾特别指出自己出名前的创作状态:

其实一开始做这些作品的时候,不知道要用这个作品出名或者赚钱的。就觉得这东西是一个自然而然的,生活里就是这样的。这些作品与自己生活非常密切。

生活中忙忙碌碌,为自己的工作、生存、成功而不断奔波的人们,为什么这时在方力钧八十年代的创作中都成了“剃着光头、形象重复而表情空茫的人物”,成了看起来无所事事乃至幽灵般的人物?而且,要把“生活”真的感觉成“这样”,就需要先把生活里“人们”的个性、忙碌、追求都要看成是没有意义的。

虽然不愉快的个人经验让他不容易对当时的社会有好感,但如果没有另外更强的心理动力或观念上的相当信心,他也不可能把自己这些具体经验通过形象重复、表情重复处理成对更普遍社会状况的特别喻指。从现有我所读到的方氏传记材料来说,方氏八十年代“光头”的创作,并不和直接尖锐的心理表达需求有关,并且他这时也还没有足够强烈地通过努力区别于他人以自我树立的观念冲动。

要分析方氏八十年代的创作心态,离不开对八十年代中后期蔚为中国大陆知识界思想主潮的新启蒙思潮作认真解析,因为正是这新启蒙思潮强烈塑造着其时自认独立艺术家、独立知识分子的历史感、现实感、文化感和社会感。

八十年代新启蒙思潮的历史感、社会感与现实感

新启蒙思潮和文革后检讨文革的思潮之间的关系,是理解这一问题的重要切入点。在文革后最初几年对文革的检讨思潮中,一个越来越占据压倒性地位的看法是,把文革看作是一场反现代的运动。这一判定又引出如下问题:为什么社会主义阶段中国会发生了这么一场反现代运动呢?而正是在对这一设问的回答中,确定了在八十年代中后期中国大陆知识界占据着压倒性主潮地位的新启蒙思潮的核心历史感、现实感、社会感。

新启蒙思潮认为,由于封建主义在中国的长期存在,由于可有力改造此封建社会体质的现代社会生产和现代经济在中国不发达,使得中国的封建主义的问题并没有得到真正解决。其时的中国社会主体,无论是农民、工人还是干部、解放军,看起来各异,但大多数却都因受现代观念荡涤不够,骨子里实质还是前现代的小生产者。而这种小生产者体质又有着两面性,平时是封闭的、保守的、目光短浅的、缺乏民主意识的,狂热起来则会趋向以平均主义为核心的反现代的“农业社会主义”乌托邦。要了解这一思潮的核心逻辑,最省事的办法就是阅读黎澍《消灭封建残余影响是中国现代化的重要条件》(《历史研究》1979年1期)和王小强《农业社会主义批判》(《未定稿》第49期,1979年12月)这两篇密度很大的历史-理论文章。

而正是通过这样一些理解和认定,新启蒙思潮的推动者们认为,一方面中国是这样一种历史-社会-文化-心理体质,另一方面当时的国家主导者却专注于资本主义问题而未注意封建主义问题,从而给骨子里是前现代的“农业社会主义”乌托邦的反现代文革思潮以可乘之机。

而当然,这样一些有关文革发生的理解和认定,也一定影响着这些理解和认定者——关于什么是接下来时代最核心且迫切任务的认定与理解:既然中国封建主义的问题没有真正解决,中国现实仍然存在着封建主义发生强烈危害的危险,那时代最核心且迫切的问题就应该是反封建,而不是批判资本主义。

而为了有效的反封建,在经济上当然就应该大大增强。他们认为可最有效破坏小生产者所赖以存在的社会经济样态的商品经济(后来是市场经济)的地位与作用;在思想文化上则不仅要大批封建主义,更重要的是要接续当年新文化运动未完成的启蒙,对中国社会进行一场彻底、全面的现代启蒙。

相比经济、思想文化方面的清晰看法,新启蒙思潮对民主的强调则不乏暧昧。新启蒙思潮当然强调民主,但它对“由小生产者构成的”中国社会有深刻的不信任,对什么人适合民主实际上有很强的设定。在这些新启蒙思潮的认受者意识深处,只有那些受过启蒙深刻洗礼而成为了“现代人”的民主,才是真正理想的、可信任的。

因此新启蒙思潮才会使八十年代中国大陆知识界对国家推动的任何他们认为有助于破坏、改造产生小生产者社会经济样态的改革,尤其是最有助于把中国带入现代社会经济样态的加强商品经济(后来是市场经济)的地位与作用的改革,都基本上不做具体分析便加以热烈拥护。因为在他们的感觉里,这些经济改革所关系的不仅仅是经济,还正面关系到更多他们认为和中国命运核心相关方面的决定性改善。

而也正是这样一些理解和认定及其所产生的历史感与现实感,才会推动中国大陆八十年代的思想文化文学艺术界不仅致力于批判封建主义,而且越来越弥漫着唯恐自己不能充分摆脱封建影响,不能成为货真价实的“现代人”的焦虑。激进者甚至认为:只有使自己充分摆脱封建的影响,成为真正的“现代”者,自己对封建主义的批判,自己对社会的启蒙,对社会的国民性改造,才可能是充分正确和彻底的。

也正是这样一些理解和认定及其所产生的历史感、现实感与社会感,才使八十年代那些认为自己已率先“现代”的知识分子,即使完全没有从政的经验,也极其自信自己知道什么是当时中国应有的政治感。而正是这种自信会让他们按照自己的理解,热烈投入地呼唤改革、宣传改革、支持改革,并在他们认为中国改革受阻或偏离了他们认定的航道时,自认自己有责任起来,以让中国航船重回他们选定的航道。

在新启蒙的信奉者们认定中国社会的主要构成者在骨子里还是小生产者,并认定小生产者无论是其理想性冲动,还是其日常生活存在,实质上都是远离现代的。因此,新启蒙思潮的拥戴者当然不会向其生存实践,特别是向其文化生活、精神生活寻求思想资源。在被此思潮笼罩的中青年知识分子那里,有关中国社会的理解与认定已基本和社会事实无关,他们激进地认为,只有当中国社会被充分纳进“现代者”所规划的社会经济道路,被这种社会经济道路所深刻改造;只有当中国社会充分被“现代者”所提供的“启蒙”深刻洗礼,这个社会所附着的封建主义病毒才能被真正祛除,它才不需要被照看和监管,它才真正应该被尊重和平等对待。

编辑:黄亚琼