之斋主人,倾心学术,治学执教数十载,与李济、董作宾等名士曾得过从。所藏非值逾千金之名作,亦非妇孺皆知之名流,只字片纸,悉出学者文人。中国嘉德古籍2014秋,有幸得"之斋"所藏书札尺牍70件,展卷细读,抚今思古,或可略窥昔年山河岁月,士子风骨。

董作宾(1895-1963),字彦堂,一代甲骨学宗师。在学术史上与王国维(观堂)、罗振玉(雪堂)、郭沫若(鼎堂)并称"甲骨四堂"。董作宾先生先后15次参加安阳小屯村殷墟发掘。又参加山东城子崖、东平陵遗址发掘,发现龙山文化。1948年被选为中央研究院第一届院士。

民国时代的中央研究院,是中国最高学术研究机构,尤其是以史语所为代表的人文学科,名家济济,无出其右。1937年卢沟桥事变爆发后,国民政府被迫迁都重庆,中研院也开始了"衣冠南渡"的文化西迁。史语所作为中研院最大的机构,屡经迁徙,1940年最终在四川李庄落脚,至抗战胜利后1946年才重回北京。史语所在李庄的六年,是学术史上传奇的"李庄时代"。

"之斋收藏"此次呈现一组董作宾在李庄时期与友朋往来信札及手稿,所通信者如傅斯年、李济、陈寅恪、沈从文等,皆为学界赫赫有名之士。通信内容所反映的则是抗战时期学界学人流亡西南这一段中国近代文化史上最为激动人心的时期,极具珍贵文献价值。

【傅斯年致董作宾信函三通】

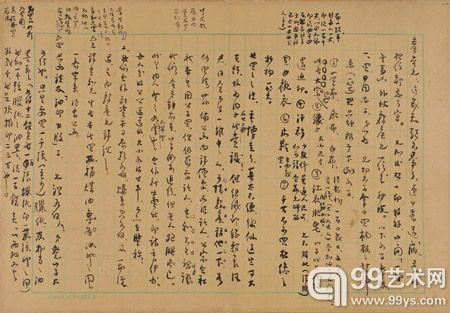

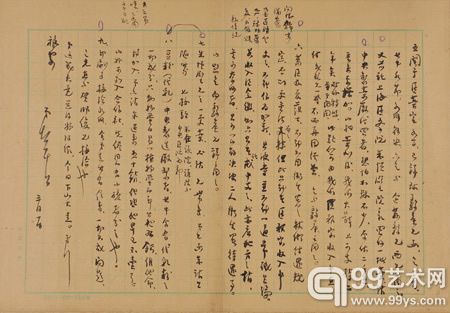

史语所的成长壮大与其创始人傅斯年先生是分不开的。此组傅斯年致董作宾信函共三通八页,写于1942年,傅斯年刚到李庄,住在与董作宾相邻的桂花院。此时的董作宾因中研院的公务正在重庆出差。其中一函傅斯年想出用油印的方式在大后方出版史语所研究成果。为此致函董作宾,与其商量讨论油印出版物的费用、材料、优劣等事项。另一函傅斯年提到自己的病情,疑为心跳骤停。同时还谈到《六同别录》的编辑工作,"六同郡"是南朝梁武帝在李庄设立的戎州辖郡,李庄是郡治所在。《六同别录》是用傅斯年想出的办法,在大后方物资极度缺乏的条件下,用手刻石印的方法出版的两册同仁论文集。所收文章,每篇都是学术史上的扛鼎之作。

第三通函尤为详细,谈及印刷、医疗、合作社等相关所务,并有董作宾对各项询问的批注和答复,皆为时代之重要缩影。

编辑:陈荷梅