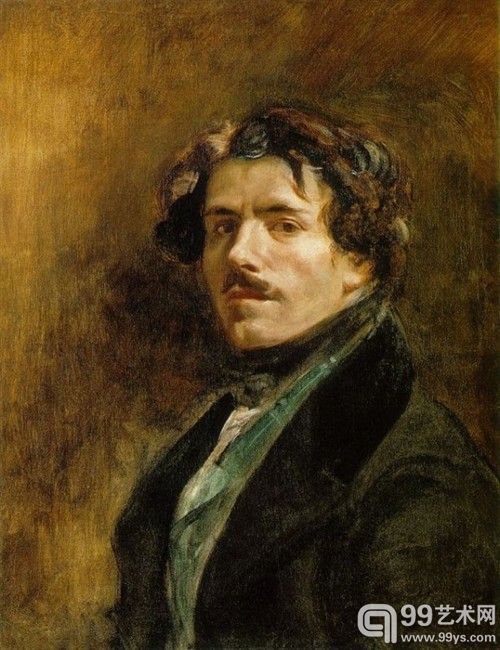

德拉克罗瓦《穿苏格兰背心的自画像》

欧仁·德拉克罗瓦(Eugène Delacroix,1798—1863),法国著名画家,浪漫主义画派的典型代表。他继承和发展了文艺复兴以来欧洲各艺术流派,包括威尼斯画派、荷兰画派、P.P.鲁本斯和J.康斯特布尔等艺术家的成就和传统,并影响了以后的艺术家,特别是印象主义画家。

我们从他在1835~1837年间完成的这一幅《自画像》上也可看出,一个已经迈入三十七八岁的中年男子,他的艺术追求这时正处于最旺盛时期。七月革命促使他离开了对历史与传说的迷恋,他重新为自己提出了描绘眼前真实可见的事物。说这是德拉克洛瓦的艺术的重要转折点,可以拿这幅肖像的色彩来证明,即它是沉着的、从观察中得来的,从整体上说,它没有出现任何不协和音。

这幅肖像虽然不大,可是它是在他当时正忙于一系列创作:表现激烈而残酷的战斗场面(如1830年的《奔德战役》、1831年的《南锡战役》、1837年的《塔堡战役》)的间隙中绘成的。这里也仍然有他惯用的深红、淡紫、棕绿等暖色调,但画家赋予这些色调以真切感,表现了一个他最熟悉的形象所具有的沉静与冷峻,没有丝毫装饰性色调。这又似乎在告诉观者,他不想只当一个浪漫主义者,他还应重新找到通往古典风格"康庄大道"去(借用一位评论家对他的评论)。

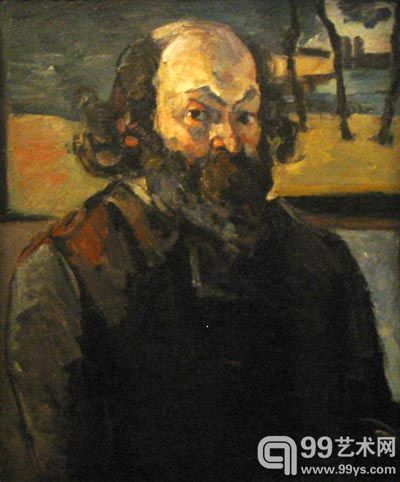

《自画像》1875 保罗·塞尚 法国 油画 64×53cm 奥赛博物馆

“色彩丰富到一定程度,形也就成了。”塞尚在他讲到他的画时,经常重复这句话。

以上是塞尚46岁时的自画像。此时塞尚结婚不久,塞尚常常为夫人画像,塞尚的自画像倒是少见。塞尚的画具有鲜明的特色。他强调绘画的纯粹性,重视绘画的形式构成。通过绘画,他要在自然表象之下发掘某种简单的形式,同时将眼见的散乱视象构成秩序化的图象。

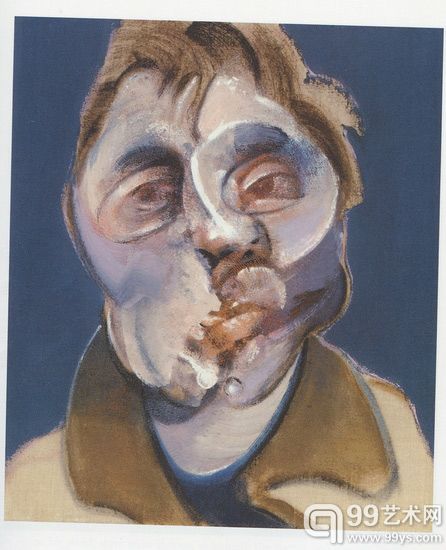

《弗兰西斯·培根自画像》

肖像画是培根创作的根本,对培根来说,肖像画既不同于抽象艺术,也区别于模仿、类比、描写的艺术。在他看来,抽象艺术脱离不了装饰的蹩脚作用,而模仿、类比、描写艺术则被斥为插图。肖像画是培根“直接与神经系统对话”的方式,是培养直觉和对非理性的理解的路途。纵观培根的肖像画作品,可以看到,这些画前后一脉相承:没有表情,没有心理活动,表现的不是心灵状态,而是实际存在的状态。即便是描绘自己最亲密熟悉的朋友乔治·戴尔、卢西安·弗洛伊德、伊莎贝尔·罗斯索恩等人时也是如此。孤独、苦恼及精神上的无依无靠构成了肖像画的坚固底色,就像共同命运的特征,而这,也正是培根生命的底色。

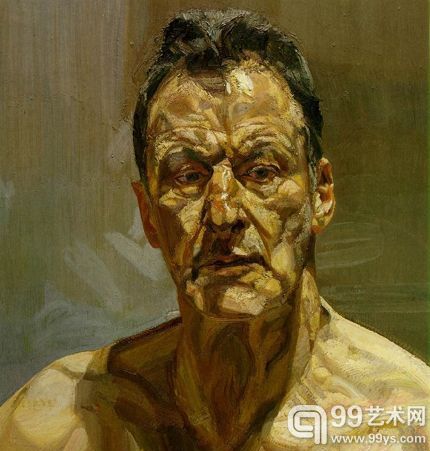

《和两个孩子在一起的映像(自画像)》

佛洛依德自画像

弗洛依德和培根的友谊一直为后人所称赞,提到培根笔者就会想到弗洛依德。比较两幅弗洛依德的自画像,《和两个孩子在一起的映像(自画像)》作于1965年,画面明显不同于早期的严密细腻,用笔松动,构图取仰视大角度,高大的画家本人与小小的小孩、巨大的灯盏形成怪诞的形式。在画面上,主体人物以及背景天花板上仍然保留了大面积平涂。《映像(自画像)》(Reflection “self portrait”)创作于1985年,在该幅画上,只保留画家的头像,用笔异常肯定,形体扎实,毫无拖泥带水之犹豫。背景干净,笔触简洁明了。画面笼罩着神来之光,画家刚毅、冷傲、敏锐的精神气质不可遏制地扑面而来,隐约还透露出温情。前者松动的空间氛围、戏谑的表演、道具的装置都很好地表达了画家的意图,后者则用最为直接的笔触坚实地构建出了人物内在的精神本质。

弗洛伊德在画面上创造了属于自己的光,那是通往精神实在的媒介。他炉火纯青地运用光来涤荡表层的虚像,真实地表达自己的生存感受和精神感悟。在艺术和生活中,他坚持本真的态度。尽管从20世纪90年代以来,弗洛伊德对于中国油画界影响巨大,但在面对中国艺术家时,他平淡如水地说自己对于中国的了解太少,根本没有资格可以对中国的艺术发表评论。他就是自己,绘画就是绘画,与其他均无关系。这也保证了他内心深处那道灵光的纯洁度,保证了他画面的能见度,保证了他目光的清澈度,保证了他能穿透世界的肌肤,感觉到精神的温度。

编辑:黄亚琼