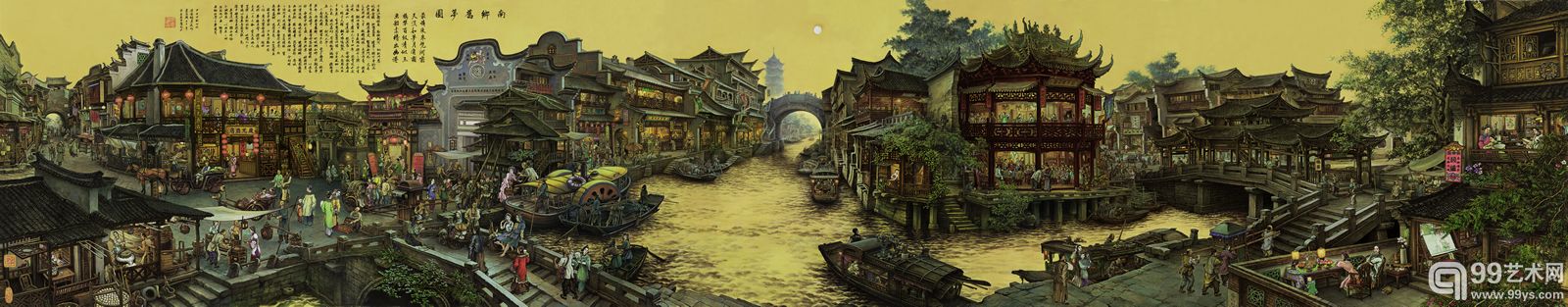

《南乡旧梦》(84厘米×445厘米)

2011年4月,中央电视台、《美术》杂志等28家强势媒体协同筹办,中国收藏交易网发起筹划了一次艺术推广活动,向收藏界和社会推荐具有学术意义和市场价值的当代书画家,首批有张仃、沈鹏等22位。出版了一部大型画册《艺术之巅》。其中最为引人注目的是有一位画界画的,叫张孝友。

我知道张孝友这个名字是在去年l0月,我的老同学、原中国美术馆展览部主任赵庚生给我看一本《张孝友画集》,画集薄薄的,作品19幅,份量重重的。取材于我国古代文人雅事和诗文,全是工笔山水楼阁界画和工笔人物画、乐舞画;作于1994年到2004年这10余年间,大都是绢本、84厘米高的横幅,长170厘米到240厘米不等,蔚为大观,美轮美奂,美不胜收。看了我深为震惊。当今画坛,风行"写意",在横涂竖抹几笔就拿出去大把大把地换钱的浮躁恼人的氛围中,居然有人如此投入地画了如此之多的工笔界画,画得又如此之好,实在难得!

张孝友,我们中央美院59届的同学,学油画的,是吴作人、王式廓、董希文诸先生的高足,用功最勤,成绩优异。毕业分配到中央工艺美院(现清华美院)教学37年,教过多种课程,培养了许多人才,他的油画素描中国画功底都扎实深厚。退休后,画国画工等画为主,尤其在界画方面下功夫。他说:"画油画的,少我一个,没什么;可界画,我不去画,就没人去画。界画历史悠久,有着优良的传统,在世界上也是我中华民族独有的绘画样式,我们不能让界画失传。"

是的,山水楼阁界画,这一古老的传统画种,自元代"文人画"得到很大发展以来,逐渐被视为工匠所为,地位日益低下,世俗论画有十三科"界画打底"。画界画,费时费力费钱,成本高最吃功夫,又难于与建筑设计图拉开距离,容易流于刻板低俗的匠气,受世人轻视。历代画界画的少而又少,还往往陈陈相因,使得界画日趋衰落。到清代康熙至乾隆时期,虽有袁江、袁耀父子继承前代优良传统,画风严谨,华丽多姿,别具一格,重新振兴了此画种,但是,而后以迄现当代,近300年来,就再也没有出现过界画大家,甚至很少有人愿意画界画,也不敢画界画。如何突破陈规,开拓界画新天地,更是成了无人问津的难题,界画已沦落到了濒危的境地。

张孝友有所为有所不为,敢为人之所不敢为,硬是以非凡的胆识和勇气,以挽救界画于式微为己任,他肯于付出艰辛的艺术劳动,在不算长的十多年时间里,创作出数量不算少的作品,而且幅幅精品力作,着实令人钦敬和感动。

日前,应我之请庚生陪我去拜访了张孝友。进得门去,连坐也没让我坐,没有半句客套话,张孝友就跟我谈起他的画来。他健谈直爽,说起他画界画来,眉飞色舞,豪情横溢。

中央电视台"美术星空"专题播出过的被誉为"惊世之作"的《矾楼夜市》(120厘米×240厘米)和《春江花月夜》(84厘米×180厘米)、香港亚洲电视和中央教育台播出过的《南乡旧梦》(84厘米×445厘米),还有作于1982年的白描《菩萨礼佛圈卷》,以及现藏于日本的《成吉思汗征战图卷》的照片等等。都是张孝友数十年如一日苦心孤诣,孜孜以求的心血结晶。我得以饱览并听了他的详细讲述,使我对他的艺术追求有了进一步的认识和钦佩。

张孝友是个有自知之明的人,他没有学过界画,可他认真学习和研究了历代好的界画人家张择端、郭忠恕、刘松年、王振鹏、夏昶、以至袁江父子的传世作品,他说:"这样的画我也能画。"这不是轻率的狂妄之言,而是他看到自己有画好界画的自身条件的自信。他幼秉家学,从小养成了很好的积累学问的习惯,他习惯于扎扎实实地苦干,他不叫自己每日的一分一秒闲过,不论环境顺逆,他都在不停地学习和充实自己。刚刚会说话,他母亲就教他背千家诗;刚刚识字,他外公就教他习古文、识钟鼎。小时候他喜欢观赏和临摹小人书,总是选画得最好的,不是钱笑呆、赵宏本等名家的作品,他看也不看。他聪颖过人,有极强的记忆力,读书求知掌握本领,从不惜力。从青少年一路走来,始终重视积累学识、锤炼功力、加强修养。只要是叫他做的事,他都要求自己做得最好。他走过许多地方,他遭遇过许许多多挫折和磨难,他都视为自己的财富。他淡薄名利,而罗万象于胸中,在求知求能、建功立业上,他是个永不满足的人。

编辑:郑永霞