对话人:高小华/刘昕璐

刘:众所周知您早年以《为什么》、《赶火车》等独具时代意义的作品开创了中国”伤痕美术”的先河,您毕业于四川美术学院,先后执教于四川美术学院、中央美院油画系和重庆大学人文艺术学院,现为西南民族大学艺术学院教授、名誉院长。在这近三十年的艺术教育当中,能否给我们分享一下您个人今天的成就与当时所受学院教育的关系?还有就是您个人在从事艺术教育当中,对于学院教育的理解以及看法呢?

高:我一直不以为“学院教育”及“文聘”与一个人的艺术才能有什么必然的联系,不然每年那么多人进进出出,何以成就的还是那么一小撮人?再扯远些:在没有“学院教育”古代,艺术、人才不照样的辉煌、辈出?另外,我也没有那么“资深”的、长达“三十年艺术教育”的履历;作为一种职业,“教师”对我是“现状”亦是“过去曾经进行式”——其中留学美国1 5年,“教学”与我是“缺位”的状态。重回“教学岗位”是2 0 0 0年,先是去了一所综合性的理工大学(重庆大学),后又转入成都西南民族大学任教。说到川美与央美的“学院教育”,“理解”与“看法”都是过去的:一个是当时名分滞后的“地方美院”,小鬼当家,学生做主,大跃进式的整创作,争领风骚。一个是自认血统纯正的“皇家美院”,师道尊严,先生治学,循规蹈矩弄习作;前者可谓初生牛犊,生猛、狂野而急不可耐,后者老道稳重,矜持、优越且不屑急功近利——时过境迁,今天各自的“好光景”恐已不复,国内千余所艺术院系,除了都在“做大做强”,不断拉大中央与地方的“牌子”、“位子”的差距之外,“艺术教育”上我是看不出有多大的区别,那是“体制”决定的,否则“扩招”来的那么多人都往哪里去?

刘:我们知道如今中国当代艺术家们大多数都是毕业于艺术院校,经历过专业的学院教育培训,这种情况同您早前在采访中提到的西方的那些实验艺术家是很不一样的,那么就您个人看来,学院教育与当代艺术之间是一种什么样的关系呢?是一种限制还是一个平台?学院教育在不断当代化,还是当代艺术在不断学院化呢?

高:“学院教育”能称其为“专业”的都是“知识”。“知识”应该是所学者必须“知道”的“常识”;能够“培训”的肯定是“技术”而非“艺术”;“艺术”是“教”不出来的,只能依靠个人的“感”与“悟”。“平台”是一种“位置”,有“位置”,肯定有“规矩”,“规矩”就是一种“限制”——登台亮相,聚光灯下,众目睽睽,“出”的未必是你想要的“风头”:或是出彩?亦或是丢人现眼的出丑?陈丹青的“师尊”木心先生就说过:“搞艺术,不都是风光的事儿;有的人搞一次艺术砸一次锅,出一回风头丢一回脸。”假如不受限制?抛开“平台”走“平原”?当然自由、宽阔、驰骋——但往哪儿去?你得自己考虑;“自由”原本就是交给你自己要去管理的“包袱”。人们想要的实在太多,不想要的不少,每天都在纠结,不知如何是好?——这就是“生活”。“学院教育”与“当代艺术”其实没有必然的联系,亦不必整天纠缠“当”不“当代”、“化”与没“化”的概念而耽误了自己的人生。

刘:那么就老师个人认为而言,怎么去理解当代艺术?如何理解中国的当代艺术?

高:“中国式”的当代文化是一个窥探、追逐与模仿当代西方时尚的“文化”,真正的独创有多少?不知道。虽然早在上个世纪末就有“接轨”、“入世”、“冲出亚洲”、“走向世界”的“壮志”,且随着经济力量的渐长,这种“急迫感”与日俱增,甚至有“主导世界”的梦想,似乎“一步之遥”?不过,急归急,梦归梦,“现实”尚须自问:你当真创造出了何等的,能够影响、引领、征服世界的,而非自娱自乐的“中国当代艺术”?遗憾的是,不管你乐不乐意:“中国的当代艺术”其整体上仍处于“现代”或“前现代”的状态。以我的“理解”,“当代艺术”的表现不应该尽是娱乐当下,玩弄大众,更须反思过去、关注现实与探索未来。

刘:您在2000年回国后,除了在你重庆大学与西南民族大学的教学工作之外,同时也参与了许多国家公共大型艺术的创作,比如《红岩启示录》、《重庆大轰炸》、《淮南战役陈官庄区歼灭战》等等。这些公共性的艺术创作似乎也暗示您个人的艺术观,就是企图将这些独具历史价值的事件通过艺术表现的手法传达出超越时代的审美价值,通过这样的方式走入大众的生活,使大众能够时刻的保持一种对历史警醒的态度。这是否是您试图传达的呢?

高:“伟大灿烂辉煌”的中华文化,最让人失望的是缺少了“公共文化”;只有当你走进古希腊的神殿、欧洲各地的大小教堂、图书馆、博物馆(这些文化“资源”数千年来都敞开为教皇、贵族和大众百姓们共享),你才忽然明白:西方“公共文化”的“魅力”以及它对公众“教养”和“素质”所产生的深远影响。而中国的“紫禁城”、“圆明园”之类,还有那些“高雅”的不得了的金、瓷、玉、书、画,其实自古都与炎黄百姓没有一毛钱的关系——它们专供少数人赏玩,属于帝王、皇家和士大夫们的,死后还都带入地下。2 0 0 0年“海归”至今,我与国人同处一个变幻莫测的时代,充满机遇,只要你愿意,多少都能捕捉到点儿什么。大型公共艺术“全景画”号称世界“超级绘画”,二百年来,全球的画家有幸碰过的亦属凤毛麟角。对我而言,一生中有此机会“终极体验”亦是对我“野心”的极限挑战——这是我的“中国梦”(在国外肯定无法实现)。说到对大型绘画的迷恋,实在没有那么多的“企图”与“超越”的“价值观”,理由简单:“刺激”!就像蹦极或探险,别人不理解,自己非得这么“玩儿”,玩儿个心跳魂飞才过瘾!当然,今天“名家”的“身价”和作品都“昂贵”得很,可想做大画“贵不起”——无钱可赚,甚至倒贴!面对数层楼高、上百米长及十余吨重的巨大的画布,你还能怎么牛逼?——假如真的铁了心想“玩儿”一把大画,首先得有甘为匠人的“米氏”(米开朗基罗)或“鲁班精神”,还得要有“奉献社会”和“不计成本”的傻劲儿,才能玩儿得起、玩儿得转。

刘:在这个多元的艺术时代中,同样的观念可以采取更为直接更为新颖的表达方式,那么您坚持架上的原因是什么呢?而且在艺术语言的选择上也有很多趋势,虽然都是现实主义的,但是很多艺术家会有早期的写实转而越来越抽象、风格化、卡通化,那么支撑您坚持“写实主义”的内驱力是什么呢?

高:嗜好!一种可悲的,瘾君子式的“嗜好”,(如同酗酒,抽烟,吸毒;百度词解:“指特别的爱好,难以改变的、具有浓厚兴趣并积极参加的,且多用于贬义”)——不是吗?正如你和许多人都纳闷不解的:在这个已经如此“多元”的、无限“新颖”可“选择”的艺术图像时代,干嘛非要“支撑”并“坚持”这近乎憨傻落伍而吃力不讨好的“写实主义”?其实,我也不清楚,或许“嗜好”“支撑”着我愚笨的“内驱力”并成就了自己无可救药的快乐与满足?

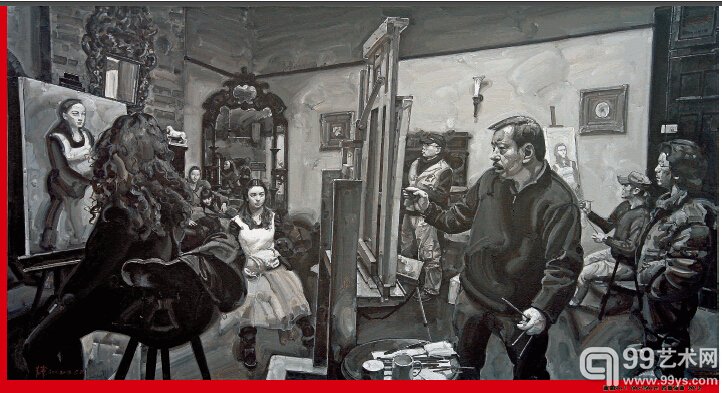

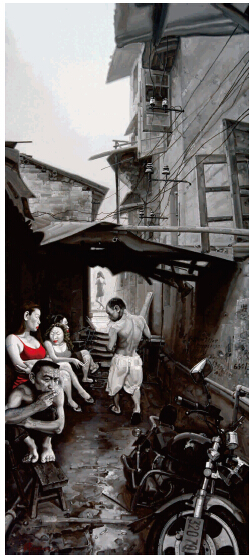

刘:能否简单聊一聊您这次准备展出的作品?

高:我目前的《后街》系列正是继续着我一贯的“关注”与“批判”的思路。它从我当年的一帮赶火车的人群移向了一个更大的城市后街的社会群体,移向了正在热火朝天进行“城化改造”的当下现实。伴随着一种生存空间与生活方式的消逝,我们还将丧失些什么?

刘:您近来有什么艺术创作上,或者在艺术教育方面有什么样的计划或者规划吗?

高:我不是一个很有“计划”或“规划”的人,凡事虽亦有思考,但总体还是跟着感觉走;关于“艺术创作”,多年来我“随兴”的多,“计划”的少;至于“艺术教育”那是我的工作,亦是学校的、体制的事情,由不得我去“规划”。

编辑:孙毅