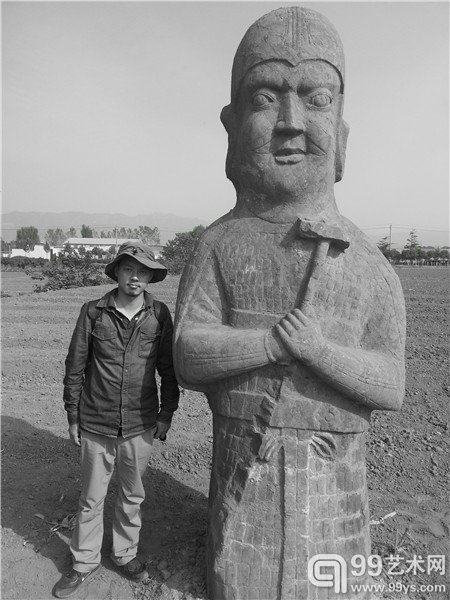

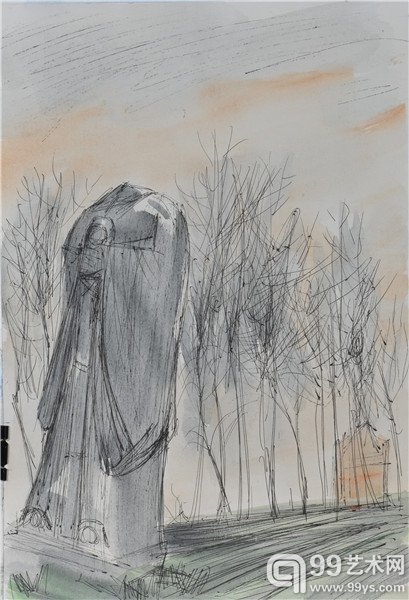

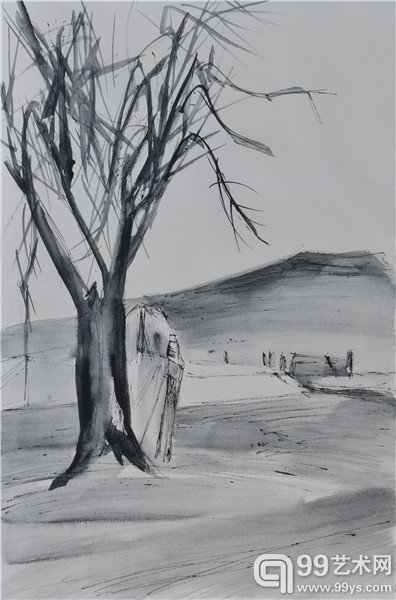

艺术家杨杰宋陵写生照片

由西安当代美术馆主办,栗空间艺术中心承办,批评家王林策划的“遗石-杨杰水墨个展"将于今天下午2点(2015年5月9日)在西安当代美术馆进行展出。展览集中展示艺术家近几年在新水墨方面阶段性的研究,作品遵循着历史的发展,乘着时间展现于当下,它们将作者的思想淋漓尽致的表述并清晰地将脉络隐匿在作品中。展览前夕,99艺术网对艺术家杨杰进行了专访,内容如下:

99艺术网:此次您的展览呈现了近年来的水墨作品,以及速写,展览主题为什么叫做“遗石”?

杨杰:“遗石”这个主题是策展人王林起的,在我看来,它含有遗失、遗忘的意思在其中,“石”也有石头、石像等意思。它有一个想象的诗意空间。逝者如斯!

99艺术网:您的水墨作品似乎并没有遵循传统的构图、造型以及用色?

杨杰:我们这代人,学习绘画最初,就是受西方美术教育。绘画的传统实际上是很遥远的,视角也不可能和古人相比较。所以构图、造型、用色等发生了绝对性的变化。再加之我的导师姜怡翔教授的教育,传统不是一种样式,而是一种强烈的时代意识。

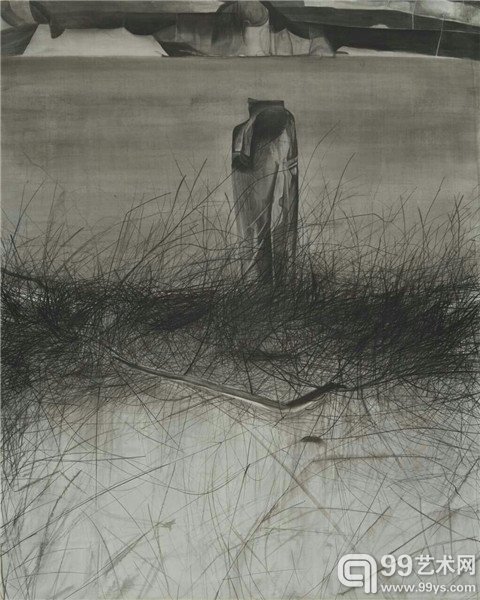

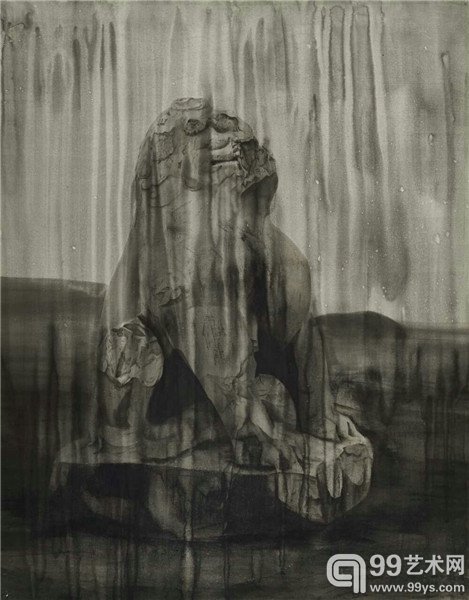

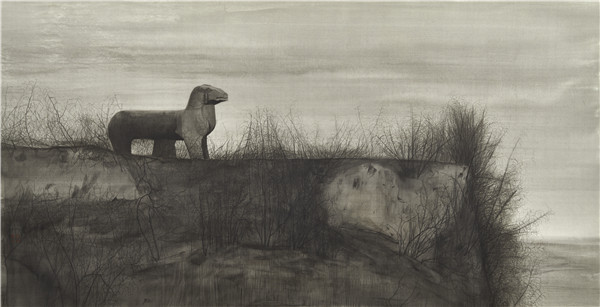

杨杰水墨作品 《唐陵之七》 97x76cm 绢本 2014

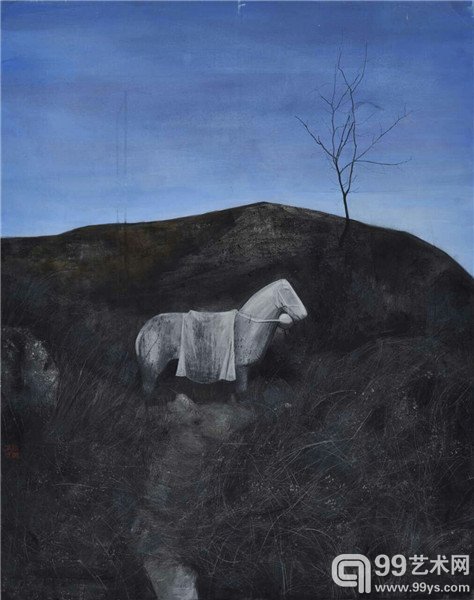

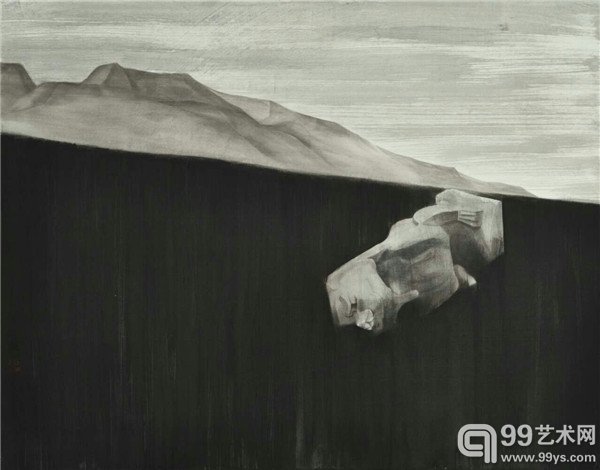

99艺术网:每座城市都有其独特的气质,作为陕西人的您,作品给人的感觉和西安这座城市很贴合,有历史的厚重感在其中。像那些杂草、倒塌的雕塑、被冲刷的效果,给画面制造出很荒凉感,很有时间意味。您为什么会这样去表现?

杨杰:历史中,每个朝代最后都是凄凉的结束。特别像西安这样城市——一个曾经的世界中心,现在只剩下破坟乱冢。遗留下的文物见证,它是一种悲壮式,悲剧的结果,就像路遥的《平凡的世界》。再加上西北人地理风土人情就是这样,干涩,贫穷,老实,又有种倔强在其中,很犟。我将这些情怀,带入了绘画创作之中。

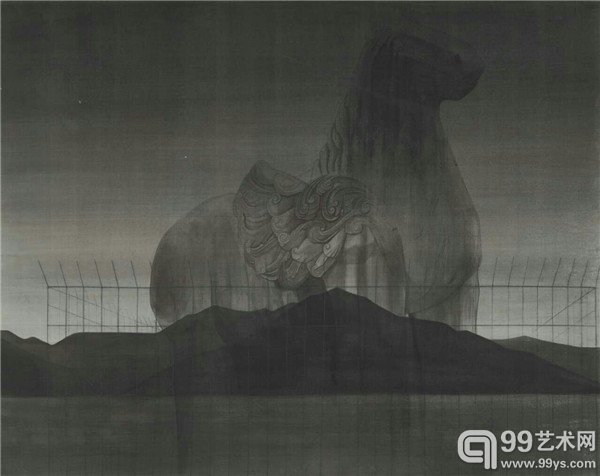

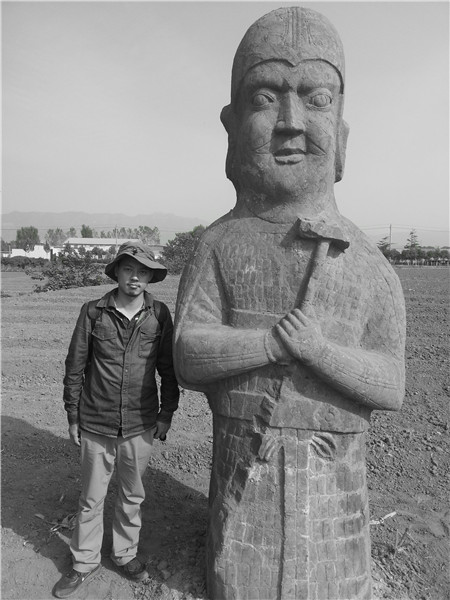

99艺术网:画面的主题是石雕,是物件。人物、动物在其中,反而不是主角,有点像在历史洪流中的沧海一粟,甚至是历史的见证者身份。可否这样理解?

杨杰:是啊!他们见证了历史变迁,沧海桑田。人类创造了它们,但它比人更执着地守护它应有的使命。就如逝者如斯。

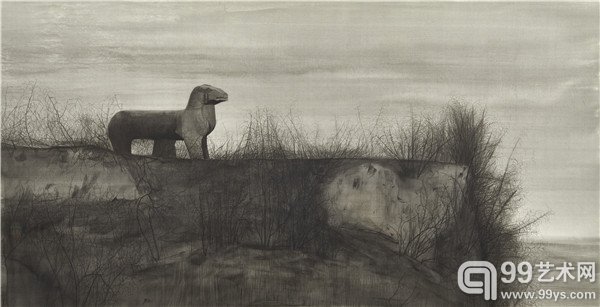

杨杰水墨作品 《唐陵之九》 63x123cm 绢本 2014

99艺术网:此次展览着重展示的是“唐陵石雕”,您是什么时候对历代陵园产生兴趣的,为何会将这些作为您画面描绘的对象?

杨杰:我在上本科时就已经开始创作《陵墓系列》了。从小就会听老人讲“陕西的黄土埋皇上”,上艺校时学校离秦始皇陵很近,经常上去玩,或者去茂陵站在汉武帝陵顶,常常会想秦皇汉武,怎样的感叹与人生。人去楼空,物是人非。只留下一个个石人石马相伴,政治也好,权力也好,都成为历史。这样的情怀,使得我开启《陵墓系列》的创作,或许是学习和年龄的关系,一开始画得很浪漫,后来就画得很硬、很冷。

99艺术网:作为高校教师,在您看来西安的水墨是一个怎样的现状?

杨杰:上一代人是“传统不传统,当代不当代”的状况。可以这样理解,长安画派是将传统更加生活化,导致这样的必然结果。如崔振宽、王炎林、张立柱,刑庆仁等艺术家的绘画风格。到了我们80后这代,又发生了很大变化,传统与当代并驾齐驱。现在90后学生的作品中,明显能感受到当代已然成为一种趋势。

99艺术网:您如何看待和把握作品中的传统与当代?

杨杰:实际上这也是我多年的心病,传统到底是什么,那么当代又是什么呢?既不想走传统的样式,又想有传统的文化内涵;既想有现代绘画的样式,又不想完全西化!对我而言,这真的很矛盾,导致创作过程中会很犹豫。很高兴能遇到王林老师,他将困扰我的这个“结”给解开了。传统实际已在我们的心里,在最有反传统的地方有传统。因此,在创作中我会以自己为主题,尽量不去考虑这些问题,避免迷失在这些概念之中。

编辑:李璞