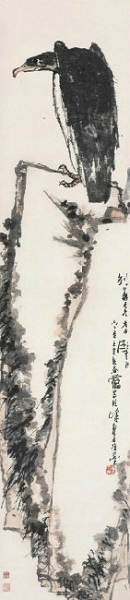

潘天寿指画《鹰石图》

重新回归自己的传统

崔如琢(知名画家)

我非常认同德国学者StefanHyner的观点。中国艺术还是要从主导的西方意识形态中解放出来,重新回归自己的民族传统。

中西方文化存在很大的差异,现在在美术教育方面也是很乱的,它把那种科学、经济、人文的文化、中国的传统等等混为一谈,这个根源我觉得要追溯到五四时期,再远到鸦片战争。在中国漫长的历史上,从鸦片战争到1949年,也可以说到“文革”结束,这一百多年是中国三千年文明史上的一瞬间。而现在大家以偏概全,把这一百年的落后当作三千年的落后,除了这一百年,我们中华民族无论在哪方面都是世界一流强国。鸦片战争后,我们科学落后,但这并不意味着我们什么都不如人家。这就造成了中华民族的民族自卑感,包括很有成就的先生,比如像康有为、陈独秀、蔡元培等,都觉得中华民族完了,只有向西方学习,全盘西化了。所以这种思维的根在历史。

这观点一直延续到什么时候呢?——“文化大革命”。现在提出中国梦的本质是什么?中国梦的魂是什么?这一百多年来,我们这个民族一直把我们的历史、文化、艺术边缘化,而把外来的文化、入侵的文化,当做一个主体,当做主流。这是汉民族的悲哀。

中国画不仅仅是美术问题

夏天星(艺术评论家)

近几十年来,国画界的领导者及创作者们极力地要摆脱传统民族文化精神,想通过新生活、新思想获得新认识,把向旧体制革命的方法和精神发扬到艺术学习和创作中来,意欲取代几千年的传统文化和审美观念,进而产生一种新的绘画品种。其癫狂的时候,甚至提出以彩墨画的名称来代替中国画,这种文化革命式的改造使中国画在1950年代开始背离传统并经历了多次的各种革命式运动后发展到今天,已经使创作者在传统文化的继承上集体断代。而中国画的创作形式在没有成立画院之前是以个体及自由结合形式存在的。近百年来清代的宫廷画院没有在民国延续,旧中国的海上画派和京津画派是当时中国画的两大画派,海上画派以提倡金石入画的吴昌硕先生为旗手,引领了中国画的发展,形成了以金石笔意入画来描绘世俗生活的新画风,而京津派画家在金北楼先生为领袖的湖社画会中以学习四王的画法为门径走上了学习宋元绘画,重振传统绘画精神借古开今的艰辛历程。海派成就较大并影响后来南京画派的发展,而京津画派的画家们则因1950年代文化艺术政策所提倡的新的中国山水画风的改造主题而中断了他们的艺术探索,随后自由结合,中国画家群体被转为画院式管理。从这个时期开始,画家们进入了一个前所未有的特殊时期。从历史延续下来,中国画家以个人或小团体艺术创作的形式基本结束。

以画院为管理形式的那一代画家的任务是改造自己的世界观,脱掉传统文化的影响,以为政治服务为第一艺术生命,画什么和怎样画被新时代赋予了新政治意义。

中国画画什么,怎样画,及评判画的标准,这一切都是有传承的,在当代强调艺术发展,强调个人面貌,强调时代性,但是这一切的前提就是要有传承。没有传承就谈不上标准。西方曾有每一个人都是艺术家的说法,但那是特定的说法,西方的艺术标准。中国画是中华文明的艺术体现,它的载体是中华文明,是中华传统精神,这种文明通过文字代代相传,而绘画是文字的艺术形象体现,中国的艺术没有了传承就没有了标准。传承,传承,自然是先传而后承。

一个有水平的中国画家应当具备一定的文史知识和对艺术鉴赏的修养。他必然是擅长书法的,想画什么和怎样画都是他的创作自由及艺术风格。但是放眼四望,当今画家还真不是想画什么就画什么,比如说体制内的名家们,他们之所以能成为体制内及国画界的名家,能成为全国美术大展的评委,并不是因为他们个人艺术才华出众,也并不是他们画的都好,况且画得好与不好,现阶段不同于1949年以来的任何时期,当今画的优劣、品位的高低已无权威性的标准,因为有传承的老一代优秀画家大都烟消云散了,以当代所谓一流画家而论,他们大多是国内几大美术院校出身,且多有参加过全国美术展的经历,而历来全国美术大展的入选和获奖,首先强调是在艺术表现主题上与当时政治形势相呼应。在创作题材上要符合政治的需要,画风上则要适合美院及美协领导的审美观念,才能受到领导及评委们的赏识。从而有了进入名家行列的好机会,如果再加上某些画家的社交能力,组织活动能力等等,更可以兼任画家领导。当代名画家也就自然成为具有相当级别的美术界及美协、书协和美院的领导者,这些画家的成功前提不是自己想画什么,而是要揣摩领导要画什么,形势需要画什么,从某种意义上讲,上世纪50年代考入美院的艺术家们从年轻时学画起,大多数人就没有真正树立起自己内心真正想要画什么的意念,即便有些个人想法,在那个努力改造世界观的时代,青年艺术家们所树立的理想及追求是早一天成为符合当时政治要求的“无产阶级文艺战士”,其他的想法是不健康的,是被批判的。

上世纪80年代兴起的思想解放运动和改革开放以来艺术市场的泛滥及当前艺术品交易盛行的冲击和诱惑,逐渐模糊了这批画家的观念。动摇了他们完全为政治服务的思想。因体制的原因和权利的配给又使他们最早进入市场。由政治地位的攀比过渡为画价高低乃至以财富积累上的炫耀为时尚的风气。

近年来,文化上回归传统及被全社会极力追捧的国学热更令已经逐步进入中老年的主流派名家们在艺术的表现手法及创作主题上窘态百出。因为这一批画家大都未读过传统文史典籍,更少有人重视书法,对所谓传统的笔墨从来不以为意。客观讲这些名家中确有一些画家有着创作大幅作品的能力,尤其是主题性大场景创作,也为记录这个时代的重大事件留下了优秀的作品。但是一旦离开规定主题和固有的内容及形式,他们已经不太会发自内心地适意性地创作了,致使一大批画风粗鄙的作品出现影响了当代中国画发展风气。这暴露了一代画家集体无独立思考意识的艺术状态,在他们几十年的绘画生涯中,由应政治需要,领导需要,到后来的市场交易需要,学习目的为造型,为技术,为政治,为参展,为前程,为名利,唯独没有为内心的真诚情感快乐。而传统画家的以笔墨自娱,进而以天地精神为往来乃是艺术创作之最大的内在情怀。画家将内心的向往寄情于山水,而这才是历代画家艺术理想中的最高境界。

近十几年来的体制内的一部分画家群体逐渐完成了,由为政治服务所获得政治地位、级别待遇到转化为权力和金钱的名利双收的过程,已经成为大画家利益群体并形成了以他们的艺术标准来评定作品优劣的现状。近三十年的改革开放和市场艺术品交易的进行中,他们掌握着对画家进行艺术宣传、创作教育,评论的全部机构,相当程度地误导了中国画的发展,并带坏了当今的艺术风气。

中国画的精神决定了形式,而中国画精神的核心就是高尚清新的人文精神和深刻朴素的哲学理论而合一的独特审美情趣,失去这一点,即是失去传统文化精神。可以是当代艺术,也可以是超现实艺术,但不是正宗的中华文化艺术,中国画不仅仅是美术问题,它之所以成为国学一部分是因为它承载着中华传统文化心理和几千年来的人文信息,它是中华传统文化精神力量的延续,如果没有这种精神,没有这种精神延续,就意味着绘画本体的死亡。

综上所述,中国画发展到今天和中国的整体形势一样,面临的是中国画体制上的改革,它关乎艺术教育,创作各方面承上启下健康发展,只有大的体制环境得到改善之后、使大多数画家回归到个体艺术创作为毕生追求的艺术本质上,才有可能迎来中国绘画的创作、欣赏、评论的正常状态!只有这样才谈得上中国画在当今时代的正常发展。

从高其佩到潘天寿的指墨艺术

梅墨生(中国国家画院研究员)

在中国画史上,指墨画是一朵迟开的奇葩。指墨画不仅流传于民间,也受到一些文人雅士的青睐,在它的形成与发展历史上,三百年间能手辈出,而以清初高其佩和现代潘天寿最为优秀。特别是潘天寿,造就了指墨画的现代辉煌,以他那博大奇崛的中国画艺术创造树立了一个新的里程碑。指画创作是潘天寿绘画艺术的一个重要组成部分,其量其质,皆不可小觑。反过来说,欣赏和研究潘天寿艺术,若舍却其“指头生活”,肯定是不完整的,也是令人遗憾的。关于中国画,潘天寿有一套逐渐成熟逐渐完备的理论主张。而追溯其思想来源,不能不看到他一生崇仰的清代大画家石涛的思想影响。

潘天寿在少年时期便在民间学习过指头画,这是他从事指画作的种子。1922年所作的《古木寒鸦图》是目前所见最早的潘天寿指画作品。尽管这件作品算不上十分精彩,但是那奇崛的构图、苍凉的意境、郁勃的点线已然初露潘氏风格端倪,具备了自家图式的雏形。而两年后在上海所作的《垂杨系马图轴》则已备大家气象,构图之妙、水墨之淋漓已可颉颃高其佩了。但是,毕竟此阶段的潘天寿艺术格局尚在孕育之中。在1930年代前后的“艺专”时期,潘天寿的艺术水平有了质变,个人风貌初步确立,不过仍未臻至高峰。潘天寿的艺术成熟期当以1940年代中后期为起始,特别是1948年为亮点。自此以后,他的笔画与指画创作交相辉映,各具千秋,攀上了自我艺术水平的第一个高峰期。

潘天寿的中国画创作,大体上可分三个创作高峰:第一个,是1948年,第二个,是1950年代初期,第三个是1960年至1966年期间。

1960年代的最初六年不仅是潘天寿人生事业的辉煌阶段,也是他艺术创作的巅峰期,就指头画而言,也是一个丰收期,许多花鸟、山水的传世巨作、精品皆产生于此阶段。如《堪欣山社竹添孙图轴》之线如“屋漏痕”,一如其自谓:“画事之笔墨意趣,能老辣稚拙,似有能,似无能,既是极境。”又如《夕阳山外山》之意在象外,一如其自谓:“画须有笔外之笔,墨外之墨,意外之意,即臻妙谛。”最代表潘天寿指墨画水平与风格的作品可推此阶段花鸟画《微风燕子斜》、《梅兰夜色图》、《抱雏图轴》、《晴霞图轴》、《夏塘水牛图》、《灵鹫图轴》、《新放》以及山水画《无限风光图》、《暮色劲松图轴》、《泰山图轴》、《松石梅月图轴》、《梅月图轴》等。

传统论书画有屋漏痕、折钗股、印印泥、虫蚀木、锥划沙等用笔法之说,用以形容线画之质量与意趣,可谓生动、抽象而有深意。潘天寿晚年作品几乎包含了如上数种笔意,而其运笔甚或不如用指更臻化境。中国画历来强调“骨法用笔”,唐代张彦远说:“骨气形似皆本于立意,而归乎用笔。”潘天寿也有一方常用印曰:“强其骨。”但若以潘本身晚年画作论,则笔画似有笔法峥嵘之嫌,且其指画常能有“误笔”效果,“笔有误笔,墨有误墨,其至趣,不在天才工力间”。如《无限风光图》便极能体现此种浑化苍茫境界和斑驳浓郁的笔墨美。他曾说:“指头画,意到易,指到难。故指头画,须注意于意到指不到之间”。潘天寿晚年这批指画力作,不仅显示了他近乎炉火纯青的指墨功夫,重要的是表现了他苍古雄浑的美学理想和气象磅滂的视觉图式建构。仅此一点,潘天寿足可以雄踞20世纪最伟大的中国画前列而无任何愧色。

高其佩的指画创作重视直觉,多为本能表达,为个人风格新奇之追求,假托“梦中神授”故神其技;而潘天寿的指画艺术,十分理性,重视感受又经过理性之经营锤炼,以指画提高笔画,参悟“无笔墨痕”之无上境界,进而以求得表现大的文化精神——民族性。高是画指画则不再画笔画,潘是利用指画以求变,指笔画同时并进,互参互证,以得奇平常变之道;高重乎技艺,潘重乎技进乎道;高较少理论研究,潘则不断上升到理论高度,使此“偏侧小径”以见大道。由此可见,潘天寿的艺术胸襟、理论修养、艺术追求实有过于高其佩。

指头画有其短处,指甲掌肉不能像灵活的毛笔尖一样运用而得心应手,但是指甲掌肉所形成的效果,可以“无笔墨痕”,可以更抽象、更稚拙、更朴野,离客观真实更远,因而运用得法适度则更能发挥艺术的表现内容,更能出现毛笔所难以出现的“笔墨”效果,也就更具意趣和特点,这便是使短令长。结合潘天寿的指画实践,我们可以发现上述指墨之短已被他回避,而指墨之长则已然得到他淋漓尽致的发挥。可以说,在利用指掌作画方面,便是只从技术层面论,潘天寿已超越了所有的前人,他已经将指画艺术从精神的内蕴和技法形式等多方面推向了一个新天地,别立宇宙,再造乾坤。

具体到指画的表现手段,潘天寿有不少自己的认识、主张、经验和方法。他反对玩弄小技,又重视利用特殊手段、方法和材料。比如他用豆浆水刷纸,有时局部使用,有时整幅使用,造成一种迷离朦胧效果,画鹰身和荷叶都曾如此。例1948年所作《松鹰图》便利用了豆浆水,使得鹰的羽毛感觉斑驳苍厚又透明,实在是小技通大道的奇例。有时他又利用矾水,造成纸面半生半熟的效果,别有一种渍痕自然的美感,如1962年所作《梅花芭蕉图轴》便在宣纸上刷了浆矾水。关键在于潘天寿运用这些手段恰到好处,不是为猎奇炫技,一切都是为他的审美理想表现服务,为他的立意、构境、写趣服务,绝不会本末倒置,舍本逐末。因此,同样是运用特殊手段材料,却显得高雅不俗,与众人不同。这的确是由画家的人品气格、修养境界所决定的。工具材料手段本身无雅俗,区别在人,在人的运用。古人说:“品格不高,落墨无法”,虽然有陈义过高之嫌,但是对于深解此道者而言,这句话绝非空穴来风、无所依据的。

编辑:江兵