《画刊》:你怎么评价“八五”美术新潮?

朱其:如果我们对“八五美术新潮”做评价,简单说就是这样两句话:有明星式的人物,但是没有顶尖的艺术家。艺术家可以凭一张画就出名了,但是这张画很难说有艺术史的语言创造的一个示范效应。当时所谓的震撼主要是一个文化政治的震撼,而不是艺术史创造的震撼。这个好像是我们现在对“八五”进行回溯的时候容易回想的,艺术史现在更多的是在记录当时的明星式的人物,而不是从艺术史的语言创作的角度评价当时的各种艺术家和作品。

从“八五”本身看,实际上它的文化史的意义大于艺术史的意义。当时整个20世纪80年代实际上是一个文化政治的意义,它有一点类似于像欧洲文艺复兴或者20世纪初兴起的现代主义,整个社会要走上一个社会解放的道路,在这个解放中,艺术和文学是走在前面的,政治是滞后的,通过艺术和文学来获得一个改革的话语,推动改革话语的形成或者是改革的合法性的形成,像“伤痕文学”、“伤痕美术”。从1979年到1985年,一直到邓小平正式取得领导地位以后,艺术作为一个社会解放的先导作用,基本上完成了。

《画刊》:“八五”时期和今天艺术的评价标准、社会环境都有很大不同,你如何看待这种差异?

朱其:和“八五”时期相比,今天我们评价艺术的标准提高了,或者是今天判断一个艺术家的荣誉的门槛提高了。“八五”时期,罗中立只要把查克·克劳斯(Chuck Close)的图像照搬过来,把美国人换成一个农民的形象就成功了,但是今天你这么做就是一个很幼稚的行为。用当时的标准评价,今天很多年轻画家都比罗中立画得好。但是今天不会认为这样画是水平很高的表现,甚至觉得这样做是所有美院毕业生都能做的事情,为什么?因为今天的评价标准提高了,不光是基础能力,一个是我们不会再以基础能力来做一个评价艺术家的标准。那个时候只要引进一个西方语言,大家都认为是一个很了不得的前卫性。今天你再去引进一个达米恩·赫斯特(Damien Hirst)的语言,大家不认为是很了不得的事情,艺术的标准不同了。

今天的社会政治和社会现实比上世纪80年代更复杂了,我们今天有贪腐集团,我们的体制有先进性,也有致命的缺陷,我们今天的人性实际上比80年代要复杂和扭曲得多。所以,对艺术家有关人性和政治处境的认识能力,要求更高了。即使让徐冰讨论今天的现实,也不一定讨论得清楚。

我们讨论“八五”,更应该看到今天超出“八五”当时的时代范围的那部分,即艺术标准提高的那个部分,或者政治处境和人性中更复杂的那部分。只有更多地看到“八五”以后的新增部分,才会对我们今天有帮助,即我们更多地应该看到“八五”没有的部分。

《X》张培力 布面油画 1987年

《X》是张培力于“池社”时期创作的作品。“池社”是“八五”时期重要的艺术团体,1986年由张培力与耿建翌、宋陵、包剑斐等人成立。“池社”强调艺术的“纯粹性”与“庄严性”,强调民众对艺术的参与和反馈,不局限做单一的架上绘画。他们对行为、绘画、装置等各种艺术方式都有所涉猎。

《画刊》:你觉得中国现在的当代艺术跟“八五”时期相比,还有理想主义的东西吗?

朱其:基本上没有。我是觉得“八五”值得肯定的一面,不光是理想主义。当时艺术的出发点是以本土的人文思考作为核心,艺术语言是第二位的。艺术首先还是要思考它的一种人文主义内涵,以人文主义作为基础来考虑选择一种什么样的语言形式跟它相配,这个方式是对的。但是这个方式后来到了20世纪90年代以后被抛弃了,尤其是1993年威尼斯双年展以后。一是我们创作的思想方向变成后殖民主义,按照西方人的展览体系,喜欢什么就做什么作品;到了2000年以后,我们对创作的思考方式又变成一种消费主义的方式,艺术作品的内涵比较空洞,考虑市场的趣味,语言上变成一种形式游戏。语言形式上,虽然大家现可能比“八五”美术新潮都要做得精致、漂亮;但是作品本身没有什么精神性,也缺乏80年代的人文主义的精神力度,这都是我们今天所没有的,但“八五”美术新潮是具备的。当然“八五”美术新潮也有一些缺陷,什么缺陷呢?一是当时那代人没有经过系统的艺术史训练。艺术包括两块:一块就是形式主义,纯艺术的形式主义,那一代艺术家在这方面训练不足。第二是借用了西方的艺术语言,但是缺乏转换,转换为自己的语言这部分是缺乏的,很多是明显地照搬国外的语言方式。当然有个别的艺术家可能还不错的,比如说像徐冰的《天书》、王广义等人的“北方理性”绘画,有一些自己的语言转换,运用了一些个人化的形式,以及自己的语言特征,但是“八五”时期的艺术大部分没有自己的语言。语言上主要是一种拿来主义,消化和转换得不够。

《画刊》:2014年,你参与过一个“我,1985-2015”的联展,这个展览意在回顾“八五”时期主流群体以外的非主流的艺术家,这是个比较少见的视角。

朱其:这个活动的定义是“八五”运动之外的个案这样一个视角。“八五”时期有一些艺术家个案,他们不完全在运动的一个普遍语言现象里,尽管这么多年来也出了很多关于“八五”的书,但这部分个案无论在研究还是在写作里面,对他们都有所忽视。整个“八五”是什么?作为一个群体,“八五”研究更多的是关注各种团体,无论是高名潞还是后来吕澎他们编的几本书,都是关注团体,没有关注个案,那些书里个案描述都很少。

当时如果你不属于团体或者没有发表过团体宣言的人就很吃亏,基本上就被忽视了。当代艺术史的写作,除了组成过团体或者是发表过宣言的,有一些个案可以值得关注,因为他们在当时也代表一种艺术取向,这种取向可能和其他多数人不一样。当然也不是说这些个案非常有原创性,但是代表了一个线索,代表了当时个别人的一种不同的思考。

比如说像苏新平当时的那些木刻,沈勤的一些水墨,实际上还是跟当时的群体取向不太一样。包括像丁方的画把黄土地宗教化,不光是20世纪80年代很少的个人取向,这类创作90年代以后几乎绝迹了。

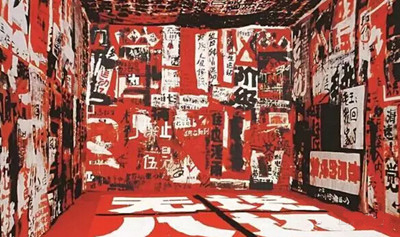

《红色幽默系列之一·赤字》吴山专 装置1986年

《红色幽默》是一件挪用文革符号的装置作品,在一个被红色充满的作品空间里张贴、涂写了各种革命口号和80年代生活中的日常用语,这种符号化处理文字和语言的方式,实际上涉及了红色记忆、日常生活、艺术边界等方面的问题,在一个刺激、凌乱的时空中,吴山专用一种强视觉表达展现他对艺术与社会关系的思考。

《画刊》:现在看来,你觉得“八五”美术新潮时期哪些艺术诉求实现了 ,哪些没有实现?

朱其:艺术界在“八五”以后更多的想转向一种艺术史自身的先锋创造,这个诉求实际上没有实现。应该说一直到现在都没有实现。实际上,1985年到1989年的主要诉求不是跟社会解放紧密结合,本来是想脱离社会解放,更多的回到艺术自身的先锋性探索。后来1989年那一年的特殊背景,使得20世纪80年代后期的先锋艺术探索,又被当作一个社会解放的标志。1989年的“中国现代艺术大展”不是像80年代初整个改革开放通过艺术来否定极“左”意识形态,不是这样一个概念,更多的是艺术要作为一个先锋派阵营,从官方艺术体系里独立出来,这个诉求倒是实现了。作为前卫阵营从官方体系里独立出来这个事情,从90年代到今天已经实现了。当代艺术现在已经拥有了自己的一套制度体系,有自己的画廊、民营美术馆、艺博会、拍卖,甚至还有民间的双年展,民间的思想论坛,还有民间的艺术杂志,实际上已经建立了一套完整的官方之外的艺术制度,但是这个起点确实是从1989年的大展开始的。

另外,如何建立一套中国自己的现代艺术的语言体系,这个诉求我觉得至今没有实现,仍没有一个明确的结果。可能是我们的艺术认识老是在两极徘徊,一方面,觉得现代艺术是一个世界主义的东西;另一方面,觉得我们所要做的艺术一定要有中国特征,一定要是中国自己的现代性。实际上,世界主义、中国性,这两个概念是冲突的;我觉得,首先艺术应该是世界主义的,其次才是这一背景下的一种个人创造。

西方的现代艺术也不是一个纯西方艺术。在19世纪末20世纪初,现代主义是一个世界主义运动,比如康德、黑格尔之后西方观念艺术的方式,或语言的方法论。作为一个整体的艺术模式,现代主义是吸收了世界各地的文化和艺术因素,不是一个纯西方血统的产物,这是整个“八五”美术新潮以来一直有误解的,就是把现代主义看作是一个纯西方的产物,这是一个误区。西方现代艺术只是用他们的方法论吸收了世界各地的艺术因素,现代主义作为一个整体的模式是一个混血的文化创造。

所谓纯粹的中国艺术实际上也是不存在的,唐代以后的诗歌、书法、水墨画一定程度被佛教文化渗透,不再是纯粹的汉文化。首先,艺术是一种个人和世界的关系,当然个人的创造,其荣誉是属于民族、国家的,即艺术家作为个人,创造了一种超出历史上所有艺术家的独特性之后,这个艺术家有中国的政治身份,他的艺术自然也代表中国,这个时候才可以谈中国性,但这是一个创作以后的荣誉归属的事情,在艺术创造出来之前,所有的艺术都是个人与世界关系的事情,不能以一种中国主义或者民族主义去作为创作原则。

艺术不是一个民族主义的产物。艺术的创造是个人在某一专业领域走到一个极致,这个就够了。你做抽象,抽象走到极致;你用毛笔,毛笔走到极致;这是第一位的,其次才是这一艺术创造代表了中国人做得很好,但这个是第二位的。

编辑:江兵