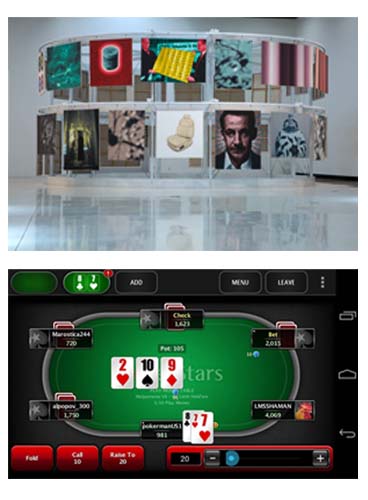

“目光所及——后金融危机时代的中国新艺术”参展作品

99艺术网:在南京这么多年,你也参与了很多与南京有关的艺术活动,如今南京当代艺术的生态如何?

朱彤:其实南京和当代艺术生态与很多二线中心城市一样,即整个当代艺术生态的氛围远不如北京和上海。因为南京还未建立起一个完整成熟的当代艺术机制和收藏系统。其实南京这十年来一直不缺乏对当代艺术的收藏,也不缺乏当代艺术大型展览。缺乏的是对当代艺术持续性推动与机制建构,这也是南京当代艺术碎片化与不稳定的原因。2002年开始,南京每两年到两三年都有一些大型的艺术展览,而且展览的质量和各方面就是整个全国层面来讲,还是很不错的,就是放在北京和上海也是很重要的展览,这是南京很奇特的一个现象。

第二个就是艺术家还是处在一种半边缘化的状态,南京艺术家都是一些比较偏个体行为,因为没有完整成熟的当代艺术机制,这就使得艺术家创作不如北京艺术家那样职业化。这样的确让从事当代的艺术家们很难有一个生存环境,大部分艺术家都有一个基于生存的职业,他们的日常状态就是过过日子,有时间就做点作品,作为一个都市人来说,过的日子肯定没有问题,但是时间久了,很难产生艺术创造的激情,艺术没有碰撞和激情对话交流,怎么能产生一个良好的艺术氛围和发展机会呢?

当然,这也不是说南京艺术家没有机会,但即使南京艺术家有机会,那种机会也是散点式的,或者是个体式的,但是这些零散的机会显然无法形成一个良性的艺术激发机制,从当代艺术语境看,这样的状况造成艺术家职业性的缺失。

如今我们面临全球化发展态势,互联网多元发展,中国与世界的距离感消失了,我们去欧洲,去美国也很方便,第二个就是信息来源的时差相对弱化,我们可以第一时间和世界发生关联,如在冰岛某小镇展览开幕,我们第一时间就能知道,就是当距离和信息开始强力缩短的时候,一个地方不再像过去那样始终处于某种边缘状态,南京也有可能成为一个全球聚焦点。

“OTHERNESS( 他性)——行进中的国际当代艺术”参展作品

99艺术网:您也曾参与策划过2010年的南京双年展,2005年中国艺术三年展,这些当代艺术活动都难以持续,逐渐淡出人们的视线,在你看来如何推动南京当代艺术的发展?

朱彤:这是中国当代艺术发展普遍存在的问题,不仅仅是南京的问题。在南京,无论是双年展或三年展也好,因为没有一个稳定的艺术机制,这使得展览很难持续。就展览而言,如果投资人赞助方,他的企业或者他个人有相对雄厚的财力以及对艺术的持续热情,那展览能够一直持续办下去,但是一旦企业或个人出现问题,也或者因为各种各样的原因,那展览随时可以夭折,这就是中国现实,是一个普遍性问题。

另外,由政府主导的大型展览有强大的财政后盾,在展览持续性方面相对说要好一些,如上海双年展、北京双年展等。因为政府有强大的财政和机制来保证这样展览能够迅速的往前推进。大型展览有助于推动南京当代艺术发展,尤其是双年展或三年展模式对南京来说是非常需要的,因此建立双年展机制非常重要。当然这个机制的建立也要一个大的政治经济与开放的文化环境作为铺垫,而政府政策支持与社会民间双重合力才能创造一个健康的艺术机制环境, 良好健康的艺术机制是不分体制内外。这个机制就是艺术家、画廊、策展人、批评家、美术馆,形成良性循环链条,形成一个生产系统。

南京国际美展对南京艺术发展的推动力是毫无疑问的,主办方还是很雄心勃勃的,我们应该鼓励和尽可能支持,为这样的举动点赞。但我更看重的是,怎么实实在在的一步步往前走。如果过了三年,能够有效的坚持下来,越来越专业化和系统化那是再好不过了。如果南京有一个高质量的双年展以后,不光是对南京,对中国当代艺术整体发展都是一个很好的事。

“中国当代墨线艺术”版块参展作品

99艺术网:是什么样的契机,使你介入当代艺术策展领域的?

朱彤:我介入策展是上世纪九十年代末开始的,我是学艺术出身的,大学毕业了以后,主要做设计方面的事情。我跟南京很多艺术家是很好的朋友,包括管策、金锋等。当时我们经常在一起聊天,我当时就是当代艺术旁观者,然后我发现自己喜欢这个东西,因为这些东西是我在学院里面没有涉及到的。

介入当代艺术策展,第一是我自己比较喜欢当代艺术,在与艺术家们交往过程中,他们不断给我鼓励,对当时当代艺术状况及艺术家作品,我也经常发表一些自己的见解,艺术家们觉得我对艺术的理解挺到位的,挺有自己的想法。当时南京没有多少人做策展方面的事情,艺术家们就说,你搞这个方面的事情很合适,我一下就进来了。

九十年代末的时候,我用了大概一到两年的时间看展览,买画册,我大概买了几百本画册,重新学习中外美术史,翻看中外当代艺术家的画册,研究他们的作品,完全痴迷于其中。最终在02年做了第一个展览,展览主题是白日梦,是在南京博物院。我现在回想起来,感觉那个展览做的还挺好,在02年那样一个状态下,我成功说服了南京博物院许院长提供展览场地。就中国博物馆这个层面,南博应该是第一个做当代艺术展览的传统空间,用了接近五千平方的展厅。说句实在话,当时我也是愣头青,也不知道怎么往前冲,幸好很多艺术家给了我很大的帮助,包括邱志杰等等。

99艺术网:最初你对如何理解策展及策展人概念?

朱彤:策展人不是一个简单的艺术组织者,严格意义上的策展人首先要具备一种艺术批评意识,也就是说,要对新出现的艺术现象敏感,对于展览的理解和架构有自己独特的观点,以及对艺术清晰判断,并通过展览来实现。后来随着时间的推移,特别是商业进入艺术以后,艺术展览所面临的问题越来越多。对一个展览的实现,需要其他的条件因素太多了,这不只是一个学术理论建构实践或者艺术家资源整合的概念,展览还需要大量的财力,媒体宣传,展览结构规划,因此我认为策展真的是一个综合学科,在这个领域需要一种综合能力,这对于策展人来讲是非常重要的。

“实验地带——关于艺术的讨论方案”参展作品

99艺术网:你先后在四方美术馆和南京先锋当代艺术中心任馆长,作为艺术机构的负责人在做展览项目时您比较注重那些方面,以及你对美术馆的认知?

朱彤:作为机构的负责人为机构策划展览,实际上与独立策展人还是有所区别的,因为每个艺术机构有自己的艺术理念,有自己的价值取向,因此就有不同的展览结构与受众群体,就专业性而言,有的机构强一点,有的弱一些。对于美术馆来讲,我认为中国的美术馆,不是一个简单的堆积展览,悬挂作品的场所,也不是出租盈利场所。我认为美术馆有四大功能:收藏、展览、教育及研究。当下对美术馆的理解,大多数人都是从展览来考虑,很少考虑收藏,目前一个现象是,很多地方美术馆是空的,徒有其表。

从美术馆馆长角度出发,我肯定是要建立一个属于这个美术馆立场的收藏体系。第二,就是展览要有属于美术馆特质和价值立场的展览,而不是作为一个自由策展人你可以随便来做,因为你要保持一个美术馆自身独特气质,即要清楚美术馆基本价值方向,确立美术馆研究领域。我做的这个馆,不是大的综合性馆,大的美术馆包容度要大一点,小的美术馆要注重自身学术专业性与研究的针对性。专业性是一个美术馆的核心,收藏和展览必须围绕这个核心来运作。

另外,我比较幸运,因为在这两个馆发展过程当中,投资方基本上都按照我的想法来做,没有遇到像其他美术馆受投资方干预束缚,每个阶段都按照我的思路来做,这个跟前期沟通有关系,可能也与平时的磨合有关系,其实这个就是机制建立之基础。因为中国长期以来没有一个完善的针对美术馆的有效机制,不像西方有成熟的美术馆机制,西方美术馆机制是馆长负责制,美术馆建设运作依馆长的理念来做。在合理机制下,美术馆每年有预算,有特定的展览经费,这是美术馆专业性保障。

中国也有很多民间资本介入美术馆建设运营,但美术馆是非盈利机构,因此民营美术馆有民营美术馆的痛点,当然官方美术馆也有痛点,如中国美术馆一样也有痛点,这个痛点是意识形态的痛点,即美术馆会受到主流政治意识形态与国家行政束缚,设定展览门槛,排斥其他非主流艺术等。就此而言,在中国现实语境中,无论民间抑或国家美术馆都会遭遇到种种问题,这些问题之所以长期得不到有效解决,其中关键一点就是机制问题,即没有形成一个良性的合理的美术馆机制。 这个机制就是科学理性规范,符合艺术发展规律的美术馆机制,而不是一个短视野蛮的生长模式。

野蛮模式的美术馆在中国普遍存在,很多美术馆投资方基本上没有一个正确的美术馆意识,也不清楚美术馆的功能,或者说有的人根本不需要这些功能,他们只是满足于一个漂亮的美术馆外壳,满足于一个大体量的徒有其表的空间,这是近来中国普遍存在的美术馆热的问题。其实在这些盲目行动的背后有一个深层次的因素在起作用,即资本权力意识在左右其行动——所有一切都是围绕资本话语权力在运行,就是说一个有钱人想建美术馆,他想干什么就干什么,想怎么做就怎么做,他的金钱就是他的意志,而专业的人来帮助他的时候,他也不一定会听,这个就不是机制问题了,而是一个认知问题。对美术馆认知问题是一个大问题,它将导致美术馆的业余状态,非专业,缺乏学术性,轻视收藏等,教育研究更是一片空白。但无论如何,我依然对中国未来美术馆抱有信心。

编辑:李保兴