编者按:9月20、21日,世纪文景在北京77剧场举办第四季“文景艺文季”系列文化沙龙,这也是“艺文季”第一次来到北京。两天时间内,近20位文学、艺术、思想名家齐聚,用两场论坛、五场沙龙奉献出一场精彩秋日文化盛宴。

20日上午,复旦大学新闻学院教授顾铮与资深策展人史建以“从波德莱尔的“黑衣女”到Uber界面”为题,阐释文学、绘画、摄影对现代都市形象的艺术展现和表达,既是一部多面的艺术史,也在某种程度上是一部城市与城市文明史。凤凰文化将对谈内容进行了整理,以飨读者。

顾铮(复旦大学新闻学院教授):

从19世纪摄影术的发明开始以后,表征都市应该说发生了一些非常有趣也是非常深刻的变化。我从摄影与文学、美术之间的关系讲起,这方面的理解也不是太深入,有时候组织起一些图片,但是还没有更深入和充实的思考,不过希望这些能够给大家带来一些新的启示。

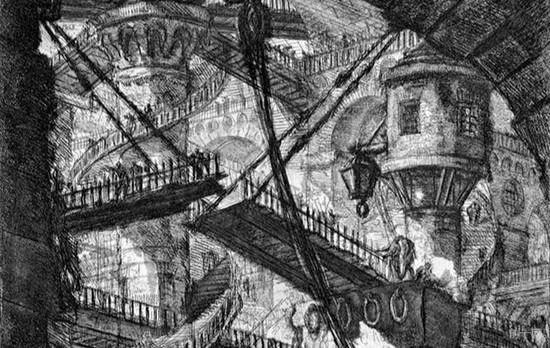

意大利的画家乔万尼·皮拉内西的《想象的监狱》作于1749年。可以想象,18世纪的画家,如果他有一种想象--无论是去记录还是去描绘--应该说必须用绘画的方式。从这幅画看,在这样一种建构的图像里,关于人类的空间、监狱这样的意象,是用非常压抑的静谧的空间来展示的。

1749-1839年,这中间过了九十年,实际情况是不到九十年,大概是过了八十年的时间,也就是可以认为到了1826年摄影就基本完成了实验。甚至在1749年这个时期,已经有许多人在努力实现怎么样把影像固定下来,而不是通过描绘的方式。这个时候,我们发现了在文学领域里面对故事的想象、描述。“黑衣女”,这首是郭宏安老师的翻译,“黑衣女”里面穿丧服的女人一身哀愁,远远地走了,完了,也许是永诀,我不知你何往,你不知我何去。

这是波德莱尔的时代。这是发生在欧洲19世纪中期,是一个跟资本主义的发展有密切关系的都市话题,尤其像巴黎这样的都市发生了重大的变化,人群、商品、信息、在都市空间里面高密度地交汇。同时都会的匿名性开始展开,匿名性成为都市生活人的重要特征,你不知道我是谁,我也不知道你是谁,但是我们可以相安无事地在城市里面各干各的事情。同时,也引发了神秘的邂逅,包括安德烈·布列东中的《娜佳》,也是一种神秘的邂逅。

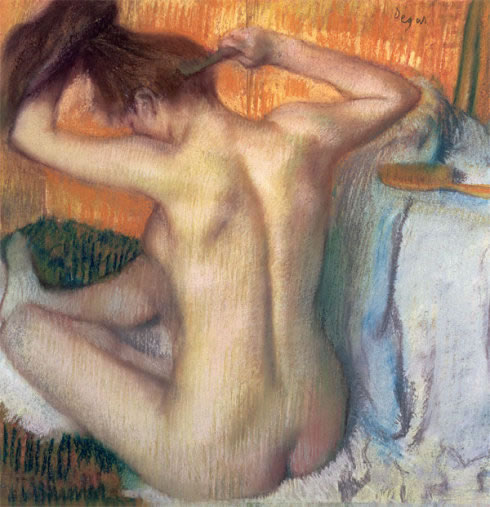

即使是摄影术已经发展,但是不排除现代画家,尤其是被波德莱尔称为现代都市的银版派画家,开始把兴趣投向充分吸收了摄影方法的描绘方式,比如说和波德莱尔的诗相匹配的也许是《女人背影》这个作品,从这个画面可以看到,德加对城市生活的浓烈兴趣在这张画面里面表露无疑。可以充分看到的是德加用作为摄影家的眼光描绘他的所见:开放的构图,画面中的未完成性,一种临场感等等,都在这个画面里有充分的体现,并且有摄影的感受。德加本人也是一个热衷于摄影实验的摄影家,这张画面和波德莱尔的“黑衣女”成为了某种对话。

《巴黎商亭》 让·布劳德

比如让·布劳德这位插图画家,他描述了巴黎的形态,在画面里提示我们,19世纪中后期开始,中产阶级女性开始作为消费者进入到公共空间,同时成为世界文化的表征和对象。从这个画面可以看到,非常典型的是在奥斯曼对巴黎进行大改造时出现的莫里斯柱,它是法国城市信息海报在规定的场所进行张贴的地方,这位城市女性正在阅读,显然被丰富多彩的娱乐、消费信息所吸引。像这样一个场景,同时也是给波德莱尔的“黑衣女”带来一个联想。可以看到,都市画家开始热衷于表现现代生活和现代生活中的女性,一定意义上来说,包括波德莱尔也说,女性是都市现代性的表征。波德莱尔曾经也抱怨过说,在布鲁塞尔几乎没有什么可看的,因为布鲁塞尔太没劲了。巴黎的多层公寓楼下面,一般都成为了沿街的铺面,橱窗里面有琳琅满目的商品展示和陈列,成为了包括波德莱尔所说的漫游者、闲逛者在城市街道上行走时会有一种乐趣,这个乐趣是指有充分的东西可以看,这样就产生了另外一种情况,都市生活中的街头漫游者,在闲逛时无法集中注意力,不断地被新的东西吸引,在前进过程中的人、商品、信息,以及稍纵即逝的、不间断的时间和瞬间,被来往的行人、车辆所切割。比如我们在马路对面,你如果想要定睛凝视一下某个对象的时候,一辆车突然在你面前开过,这个时候车子上的图像、人物、形象,都会分散你的注意力。不管怎么说,这就是19世纪中后期的巴黎,随着都市化的展开,都市景观,无论是外表还是都市景观的生产者、参与者,都开始发生了一些变化。

伦敦皮卡德利的“橱窗消费”(19世纪末)。这是一张老照片,女性在街头出现。以前的图片是一个人,而这里表现的是一群人。女性的出现本身给城市带来了景观,或者和城市结合又成为了一种新的景观。

电影《穷巷剑客》,女主角在非常熙熙攘攘的街道里穿行而过,会让人感受到非常复杂的都市生活的气息,这些气息包括了人、商品,人产生的体味,等等。无论是电影、文学、美术、摄影,都对现代都市生活发生了浓烈的兴趣,如何去表征现代都市生活,在手法和语言上会有所变化。

这张是《娜嘉》的小说封面。从波德莱尔的“黑衣女”到《娜嘉》其实也是一个很好的题目。在描绘现代巴黎都市生活的画家当中,卡玉波特是一个非常重要的画家。展览和其他的研究文章都发现,卡玉波特和当时许多关于都市俯瞰的照片有密切的关联。

这张图片完全是摄影切割片断的方式,《巴黎雨天》,这件作品是芝加哥美术学院的镇馆之宝,我在2007年去芝加哥美术学院看这件作品的时候都没看到,说是这件作品被借走了,不知道当时借到哪里去了。今年却在华盛顿看到了这件作品。《巴黎雨天》是1777年的作品,我们发现这件作品一方面是城市生活的描绘,城市生活堂而皇之的成为了画家中的主题;另一方面,这件作品也有摄影快照的感受,和德加的绘画作品相比,卡玉波特的画法对行家来说他太老派、太规矩,不像德加这么松驰而有现场感。这个画面的构造,尤其是最右边有一个人刚刚挤进画面,前面有一对撑伞的男女,在这么狭窄的人行道上侧身而过,大家要相互谦让,从这种画面里面会发现,现代城市生活给人的某种相遇提供了空间、机会,这一点在卡玉波特的作品里面表现得非常有意思。包括后面的建筑,下面是店铺、橱窗,显示出巴黎作为一个可看的城市,给都市的漫游者、浪荡子提供了无穷无尽去看的乐趣。

随着摄影成为强势性的表现特征时,绘画这种表征是不是在逐渐的退让?我们没法做这样确定的判断。《现行犯》(1975年)这个作品提供了想象力。画面中躺在床上的是两栋大楼,画面充满了想象力,包括各种都市风格。这两栋大楼是克莱斯勒大楼和帝国大厦,画家把它们拟人化了,在床上被抓个正着。这样的画面应该说是一种虚构和建构,某种意义上来说,这样一种想象力只有都市生活能够提供,都市生活集聚了最丰富的创造能量,最具观察的人都集中在一起。都市本身是一种空间,允许各种各样的因素在一起发生碰撞。这张画是在终极意义上的象征,是关于都市给人带来一种什么样的想象的可能性的画。

在我们感知世界的过程中,摄影扮演了一个什么样的角色?给我们的知觉带来什么样新的变化?

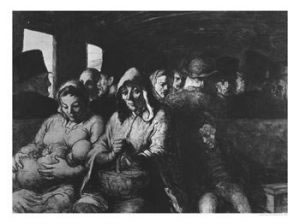

三等马车

摄影术发明之后,当时的画家画了一张漫画《高空向下》,这张漫画是善意的,作者是我非常喜欢的法国大画家杜米安。《三等马车》表现的是对底层居民的关注,这贯穿了画家创作的全过程。

纳达尔被认为全面开拓了摄影观看的领域,他坐上热气球飞到巴黎上空进行俯拍。它有这么一种热情和冒险,包括观看带来的乐趣和刺激,这些在画面里面可以说是一览无余的。

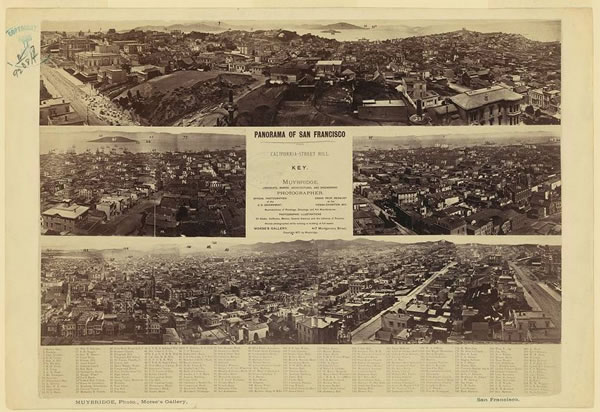

这张照片是纽约公共图书馆展览中的一幅作品,这个展览是关于摄影175年的分享。麦布里奇的用的是一种长卷的方式,尽可能的用展开的视点、俯拍的视点去表达城市,视点是从高空俯瞰。麦布里奇用行动的拍摄方式去经验行动的规律,用特殊的视点观看城市。

编辑:江兵