随着摄影技术的发展,讨论摄影的时候就有了很多角度,包括视觉技术的角度。视觉技术的角度植根于人类对看的冲动和欲望,这个技术发展过程包括胶片、色板、感光速度、携带方便性等等,也包括镜头的设计,以及相机从笨重到便携,以至今天和手机合为一体成为移动终端,使得照片马上就可以被发送。这一系列发展的背后是人类对观看、记录、保存的冲动和欲望。

《屋顶巴黎》这张照片是英国摄影家柯伯恩在1913年从屋顶上拍摄的巴黎,他对城市有特别的兴趣,用的是长焦距镜头,让建筑物之间的空间被压缩,空间压缩以后形成一种密集压迫的空间感受,柯伯恩的这件作品可以给我们带来关于都市的另外一种感受。

今年夏天我去了一次台湾,在台湾有一个展览,主题是聚焦于日据时期的台湾画家对台湾的描绘。郭雪湖是台湾美术界中一个非常重要的画家,在他1930年的作品《南街殷赈》中,建构和摄影里面的长焦镜头与中国画里面的规则,错综复杂的建构起来,给人以一种喧闹感,空间闭仄,充满了物、信息和人的图像空间。这个作品可以跟柯伯恩的作品形成一种对话,它是传统日本画的形式。上海南京路可以画成这个样子,但1930年的台北基本上是平的,靠长焦压缩形成了这样一种空间感,就这样建构出来了。

同时,有些摄影还有构成性的抽象的感受。莫霍利·纳吉的《柏林广播塔》(1928年)中,原本应该是竖立的人的形象,从高空拍摄以后变成了点,呈现点和点之间的排列,而汽车则变成了几何形状。从上往下的视点给我们带来了都市感受上的变化。

前苏联画家罗琴柯1932年的作品《游行》。罗琴柯是位非常具有挑衅性的摄影家,作为一个激进派积极到投入到视觉视野。斯大林对罗琴柯拍照片为什么一定要对角线构图表示非常的不满。20世纪出现了一个词是“群众”,或者说“乌合之众”,在这样的画面里可以给我们更充分的感受。

摄影还有仰视的角度。这张图不是简单的插图式的描绘,它有自己的想象力,包括对空间的理解、空间如何规划利用等种种理解在里面。这个画反过来印证了对都市想象的东西,现在基本上会成为我们处于都市空间的最早的依据。

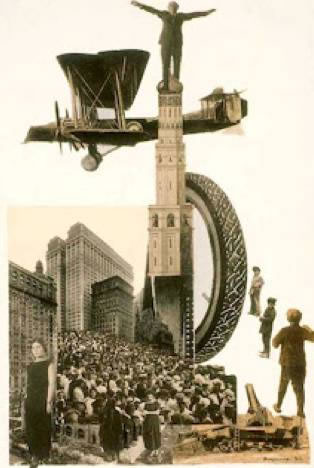

罗琴柯用拼贴的方式给了一个非常富有想象力的画面,这是罗琴柯为马雅可夫斯基做的用了摄影蒙太奇方法的插图。马雅可夫斯基写了关于他和一个女人没有结果的恋爱,后来马雅可夫斯基举枪自杀,有一种说法是说就是为了这场没有结果的爱情。不过有很多事情都无法忍受,比如斯大林开始对文艺的压迫和镇压。这张图好像要向全世界呐喊,表示自己某种无法表达的痛苦。怎么办?向高处,站的越高也许是可以扩展自己的痛苦,或者是获得最多的注意。导入蒙太奇这个方法,在某种意义上也代表了摄影带来的对都市感知,或者说对现实感知的新的可能性。就是说,终于突破了文艺复习时期所形成的坚固的传统,即单眼出发的线性透视。

在大众传播媒介的版式设计里面就形成了这样一种效果。《良友》杂志的《上海之高阔大》,包括南京路上的岗亭、路灯、商城、客车等等,给我们带来了城市的新的视点和新的景观。1929年有一个非常重要的展览,斯图加特电影与摄影展,可以看到摄影师的形象出现了,摄影师的形象被表征用了一个非常极端的视角。某种意义上说,这个对角线的颠覆性的形象是一种新的视觉方式,这是新的视觉方式带来的新的人类摄影师。

日本摄影家木村庄八用平视的方式,把银座一间一间的建筑拍了以后接起来形成的一个长卷。麦布里奇的长卷是高空俯视,木村则是平移的视点。

柏林达达代表人物汉纳·赫希1919年的作品。这个时期的德国在一战失败以后,进入国家历史的回顾期,作品使用了各种各样的图像,用剪刀裁剪了以后将它们重新组合,这种混沌的画面打破了线性透视法的统一完整性,给出了一种新的还原现实的理解。

保罗·西特罗埃的《大都市(我出生的城市)》。这个画把各种都市的建筑以打破了常规透视法则的方式重组,给出了错综复杂的感受。西特罗埃这件作品可以和今年在国际上比较走红的摄影家杨永良相对比,杨永良用中国传统山水画的构成,组进去各种各样都市的建筑作为一种肌理。这两件作品可以放在一起对话。

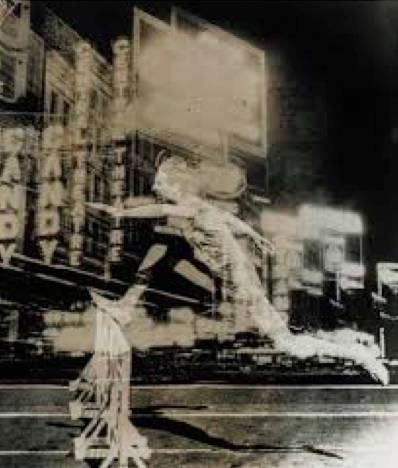

李西斯基是前苏联的一个先锋艺术家,他的作品《城市中的奔跑者》(1926年)。可以看到画面中的城市影像进行了设计,包括跨栏运动员形成的都市影像,可以说和意大利的未来主义有异曲同工之妙。这些给我们带来知觉上的刺激。

今天的报告没有涉及电影,这是维托夫《持照相机的人》,从电影胶片里面截取三张影像,做成一张平面的蒙太奇的作品。下面是一个都市大街,用的是透视法则,中间是一个特写,包括摄影对人的知觉的改变,重要的是特写。画面中的眼睛,本身是一个最基本的观看器官,眼睛上面是一个躺着的人在挣扎,可能是受惊了,或者是做恶梦了,这三者组成在一起发生了什么样的冲突?在如何表达知觉或者说如何再现都市给我们带来的复杂感受方面,这个作品是一个很好的例子。

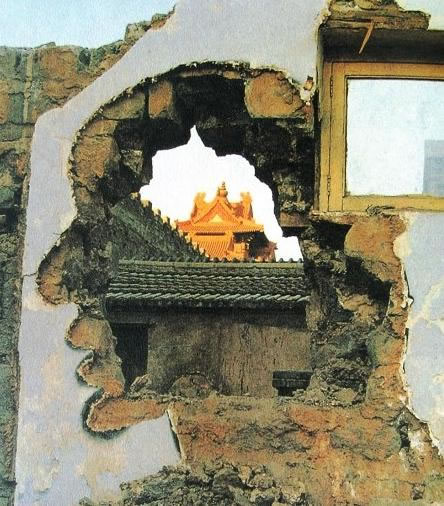

都市化以后产生了很多问题,摄影给我们带来一种无视人的视觉表现,是不完全的。这是奥斯曼都市改造计划时的一张历史照片,巴黎对歌剧院大街进行拆迁,图片显示的是一种废墟影像。这张照片可以看到生产废墟的过程,但具体的人在哪里?摄影有时候有局限性,如果要表现整体的时候,人的具体性在什么地方呢?包括这次张大力最受国际关注的作品就是《北京拆迁》,张大力的《拆迁》很有意思的是,他把自己的头像镌刻在拆迁的四合院的废墟上,再以照片的方式固定下来,传播出去。张大力所关注的中国的拆迁和巴黎的奥斯曼的拆迁时隔一百多年,他对90年代北京的拆迁开始进行摄影的跟踪、表现,追寻这些拆迁是因为什么逐步的蔓延,其实始作俑者是李嘉诚。在张大力展览开始的时候,李嘉诚走了,而且走得相当干净,商人有商人的利益驱动。但是这两个时间点很有意思。李嘉诚拆,张大力不断地封,李嘉诚走了,张大力关于拆的系列也就没有什么可以做的了。

雅各布·里斯是一个丹麦的移民,也是一名记者,他发现纽约贫民区的生活惨不忍睹,出了一本书叫《另一半如何生活》,引起人们对于纽约贫民窟、贫民生活的关注。

另外一位摄影师是路易斯·海因,他把摩天楼和劳动者的形象结合在一起,这个视点特别的出奇。海因通过《童工》这件作品呼吁废除童工这样丑陋的现象。阿波特拍变化中的纽约,是用新旧对比的方式。台湾摄影家张才在上海南京拍摄的1946年的上海,表现外国人和上海普通市民的生活。1987年我拍的上海,改革开放刚刚开始。

编辑:江兵