矛盾中的成长

少年的时候,他去海牙找伯父帮着在画廊里卖画,但是他不认为那些被世人所喜爱的画作有多么的好,他固执的向顾客们推荐他认为好的作品,给顾客洗脑,接受他的审美。后来因为失恋,尝到了爱情的苦楚,他辞去画廊的工作子承父业,成为一名矿区牧师。当他发现传播福音对于生活在水深火热、贫穷、绝望环境里的矿工是毫无作用时,矿洞发生坍塌的悲剧,伤亡惨重。上帝的神迹并没有出现后,他开始怀疑对上帝的信仰、对宗教失望,他意识到传道不是他真正想要的生活,“福音”也无法拯救劳苦人民。于是,从27岁起,他开始绘画,开始画“农工素描”以及表现劳苦人民生活状态的作品。这些作品画面比较写实,直观的传达着他对劳动者的同情。因为画面十分压抑和沉重,并不受人们欢迎。但是梵高认为:他是在用画作见证当时的那个时代。如:《吃马铃薯的人》

农工时期:吃马铃薯的人

之后,梵高跟随弟弟去了艺术之都巴黎,见识了更广阔的艺术天空,认识了高更、塞尚等同道中人。他开始采用点彩画法:画面色彩强烈,色调明亮。后来受到革新文艺思潮的推动和日本“浮世绘”的启发,大胆的探索、自由地抒发内心感情的风格,追求线条和色彩自身的表现力,追求画面的平面感、装饰性和寓意性。至此,梵高开始了他的艺术创作转型时期,即使从没专业的学习过一天绘画技法、即使穷困寂寞也无法阻止他内心对创造的欲望。

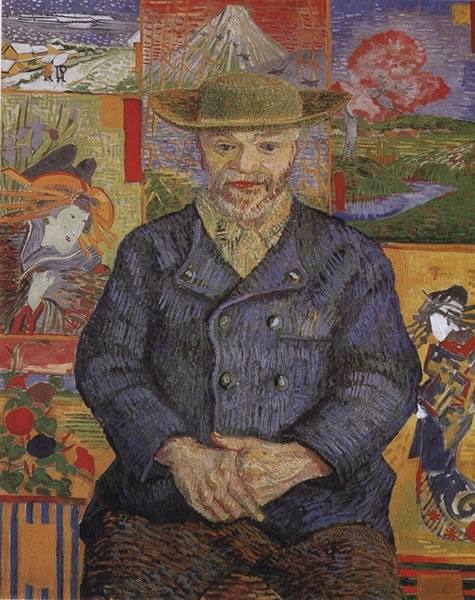

浮世绘时期:唐基老爹

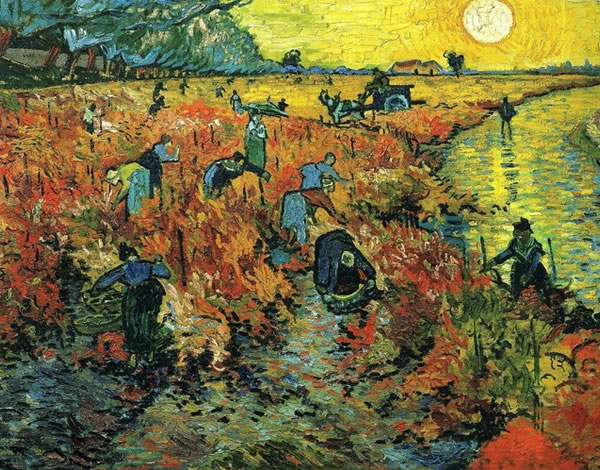

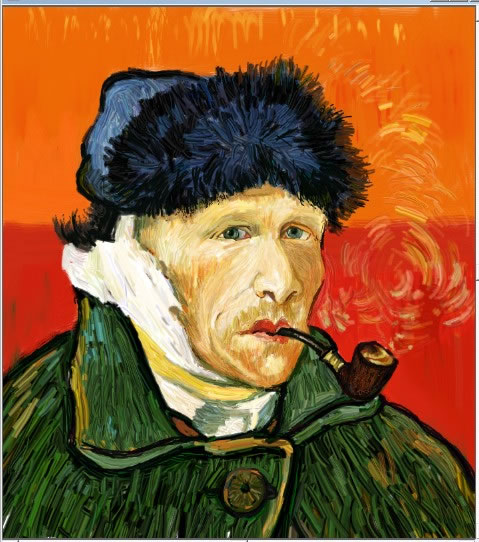

35岁的时候,梵高受塞尚的影响到了法国南部的普罗旺斯,去找寻强烈的光线和色彩,在那里他寻找到了很多的灵感,画了二百多副油画,却只卖出去了一幅《红葡萄园》。那种贫困的生活、炽热的阳光、不停歇的创作、不被世人认可的状态,让梵高变得神经衰弱。为了坚定自己的信念,他充满期待的邀请好友高更来普罗旺斯的阿尔和他一起过艺术家的生活。但是结果是两人不断的争吵,高更大怒而去,悲愤的梵高无力阻止,也无法控制自己的激动,竟割下了自己的左耳。从此,他成为了一个失去挚友的疯子,成为笑柄,被人们送到了精神疗养院。

红色葡萄园

割耳后的自画像

37岁那年的春天,梵高搬到了法国瓦兹河畔。在短短的两个月里,绘制了七十多副油画。狂热而不可抑制的创作激情犹如烈火焚烧着他的内心,使他心力交瘁、精神频临崩溃。在这个属于梵高生命末期的时候,他创作了两大主题:向日葵和自画像。梵高借助向日葵的意象,寻找着他想要的阳光,代表着他对友谊的渴望。梵高的自画像,特别是自残之后创作的多幅自画像,传递出梵高试图以最无情和尖刻方式展示灵魂的愿望,“只有疯狂,一个人可以如此诚实逼视自己”。这期间,梵高的创作热情上升到顶峰,无论从画作产量还是质量来说都是如此。眩晕的画面、狂躁的色彩,梵高的作品中包含着深刻的悲剧意识,强烈的个性和形式上的独特追求,一切形式都在激烈的精神支配下跳跃和扭动。他认为:“颜色不是要达到局部的真实,而是要启示某种激情。”在他画中,浓重响亮的色彩对比往往达到极限。而他那富于激情的旋转、跃动的笔触,则使他的麦田、柏树、星空等,有如火焰般升腾、颤动,震撼观者的心灵。在他的画上,强烈的情感完全溶化在色彩与笔触的交响乐中。而这一切的一切,也预示着悲剧谢幕即将到来。在那个夏天里,7月的一个早上,文森特·梵高在麦田中开枪自杀,延至7月29日伤重不治,结束了他37岁的短暂人生。

麦田群鸦

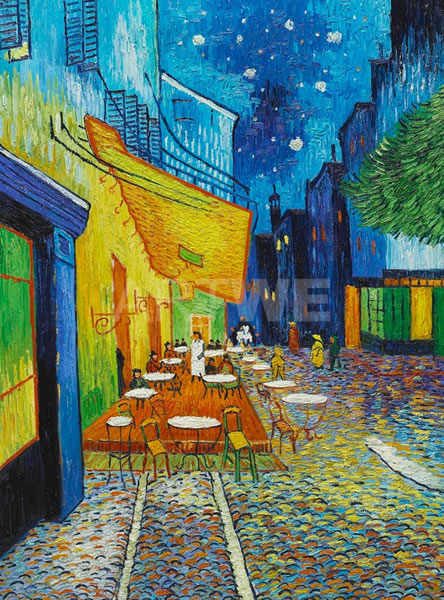

夜色下的咖啡馆(又名黄房子)

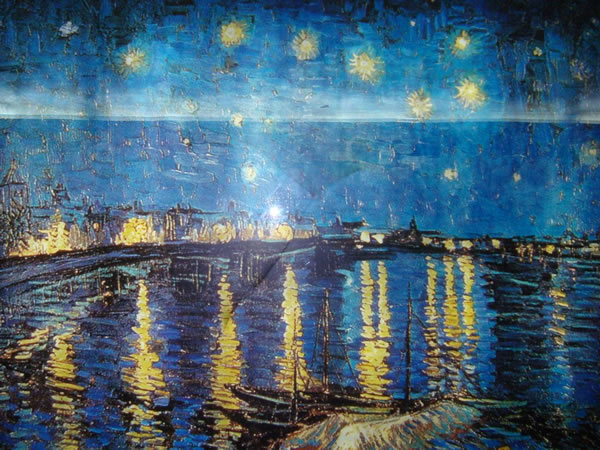

罗纳河畔的星夜

给妈妈的信

梵高一生中写了很多信,流露最深情的文字对象,是给母亲安娜。就在他过世的前一年,写了一封信给她,其中有一段是这样:

"亲爱的母亲,关于忧伤,我们持续的失落、分离。于我,似乎是本能,没有它,我们无法分开,也或许这样,它可以帮助我们,之后再去认得、寻找彼此。"

大部份的孩子长大后,从心理上,会甩掉与父母之间黏密的关系,但梵高办不到。给母亲的信,内容有一份难以释怀的情思。其实,背后藏着那一个不为人知的秘密。

在他35岁的那年之冬,梵高发生割耳悲剧之后频频失眠,在一次无法入睡的夜晚,他去信告诉弟弟提奥:

"我的心回归到我的出生地,在花园,每条路径、每棵植物、花园以外的田野景象、邻居们、墓地(我同名哥哥的埋葬之处)、教堂、我们后花园的厨房——墓地旁有一棵高高的金合欢树,枝上有一个喜鹊的鸟巢。。。。。。现在没有人记得这件事了,只有妈妈跟我。"

梵高的心回到童年的第一抹记忆,那是深藏许久的悲恸,终于在孤寂时揭示开来——母亲从小带他去哥哥的墓地,她的哀伤,印刻在他的胸中。

若摊看梵高一生的创作,会发现绘画主题,不外乎跟路径、植物、田野、教堂、鸟巢。。。。。。等等有关,这全是他童年第一抹刻痕的视觉影响。

另外,他的爱情原型,也随此衍生,当了画家之后,他总爱上比他年长的女人,譬如有小孩的西恩(SienHoornik)与表姐、鲁林(Roulin)夫人、与金奴克斯(Ginoux)夫人,当他在描绘她们时,深情无比。从这些中年的妇女身上,找到他向来缺乏的母爱。

编辑:江兵