邱锦仙:她来自中国 为大英博物馆修复中国古画29年

0条评论

2016-02-04 11:26:24 来源:腾讯文化 作者:崔莹

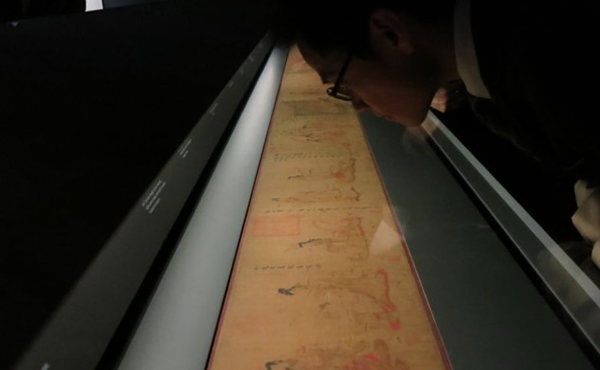

大英博物馆展示的《女史箴图》

用什么样的修复材料?邱锦仙为此伤透了脑筋。单用化学浆糊,黏度不够,无法固定绢丝。一天,她忽然想起,自己曾将淀粉浆糊和化学浆糊掺在一起,修复过一幅类似的画。于是她建议制作这种混合浆糊,并保留绢画的托纸。大英博物馆修复部主任乔安娜·科塞克马上让她示范,并且将混合浆糊带到实验室检验。检验结果是,混合后的浆糊完全合格。它让《女史箴图》重新复活了。

邱锦仙也为《女史箴图》全色。这是古画修复中极考验功夫的一步,修画师要用笔墨把古画的残缺处补好,重描褪色部分。大英博物馆东方部主任司美茵(JanStuart)、史明理、乔安娜和杉山恵助等5人,共同决定了《女史箴图》的哪些部分应该全色。

补绢材料仍然主要来自中国

“前代书画,传历至今,未有不残脱者。苟欲改装,如病笃延医。医善则随手而起,医不善随剂而毙。”明代收藏家周嘉胄曾在《装潢志》中这样写道。可以说,修画师就如古代书画的郎中,可以让它们重现光彩。

不同的郎中,望闻问切的方式是不同的。邱锦仙说,自己既继承了扬帮师傅徐茂康的特点,也继承了苏帮师傅华启明的特点。她会先为待修复的画作号脉,如果是绢本画,就要首先看画掉不掉色:不掉色,就用一种酸来洗;掉色,就用温水或冷水洗。

刚到大英博物馆工作时,邱锦仙遇到的最大挑战是修复画作要用的浆糊——在上海博物馆,修画师傅通常用面粉浆糊,而大英博物馆认为其中的面筋会损害画作,建议用淀粉浆糊。但用淀粉浆糊也有问题:很难除浆(面粉浆糊中有面筋,除浆比较容易),除浆后画面上会残留一层白面粉。

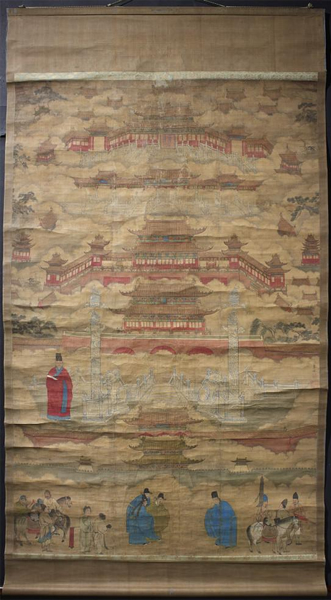

对此,邱锦仙非常焦急。有一天,她突然想到了日式裱画师使用的石花菜浆糊——它有黏度,又不是黏得太过分。于是她熬制了石花菜浆糊,和淀粉浆糊混合在一起修复古旧书画,效果非常好。2014年,大英博物馆中国特展“明:皇朝盛世五十年”中的《紫禁城》绢画和赵孟頫的《双马图》,都是用这样的混合浆糊修复而成的。

邱锦仙还遇到了另一重挑战:人在英国,如何找到补绢的材料。绢本种类繁多,要找到丝质、纹路一样的绢才能补。而作为材料的补绢大都来自旧绢画,包括画家同代人临摹的大师画作、没有名气的画师的作品。多年前,这类材料相对容易获得,但是今天,它们也成了收藏热点,身价倍增,越来越难找。

因此,回国采购材料,邱锦仙经常求助于上海博物馆。她目前使用的补绢材料大多来自这里的师傅。邱锦仙为此充满了感激。

修复前的明代朱邦绘制的《紫禁城》图

修复后的明代朱邦绘制的《紫禁城》图

因为邱锦仙的搭桥,在古画装裱和修复方面,大英博物馆和上海博物馆一直保持着密切的合作和交流关系。上海博物馆的修画师也经常来大英博物馆学习和合作修画。

现代技术对古画装裱、修复有什么影响?被问到这个问题时,邱锦仙表示:“没有任何影响。”她说,用机器装裱书画速度很快,但是不易重新装裱。而用手工裱画,多年后,后人还可以重新装裱画作,让画作流传下来。“古画修复的手艺有两千多年的历史了,从古至今,它完全靠手工完成,现代科技无法取代它。”她说。

帮海外中国文物“回家”

古画修复的工艺往往是师徒相承,因此从业者屈指可数。邱锦仙在中国参加一次研讨会时曾得知,中国当前的古画装裱修复师不到100人。不过,目前中国有的大学开设了修复古画专业,比如上海复旦大学视觉艺术学院。邱锦仙一位上海博物馆的前同事就在那里教课。

邱锦仙也希望自己的手艺可以传承下去,但因英国政府的招聘更倾向于英国本地人和欧洲人,她只带了两名“洋徒弟”。后者现在可以进行小修小补,但还不能胜任重大的修画任务。

邱锦仙的丈夫郭林福从上海博物馆退休后,到伦敦和妻子团聚了。每天晚上7点半,郭林福都会做好晚饭,等待忙完工作的妻子。在伦敦,他们爱上了收藏,并且收藏的都是中国的东西。从2002年开始,夫妻两人就常到伦敦的古董店和旧货市场淘货。邱锦仙爱收藏银器,淘到过清代中晚期的银器。古董商得知邱锦仙的工作后,也会把一些破损的中国古书画卖给她:“只有你能修得好!”邱锦仙因此收获过一张道光年间的花鸟画。

他们还受上海博物馆前同事的委托,收集流失在海外的中国文物。上海世博会足迹馆展出的1851年第一届伦敦万国博览会参展国画作,上海市历史博物馆展出的12张1890年上海外滩照片,都是邱锦仙和丈夫淘宝后的收获。这次回上海,邱锦仙又帮上海市历史博物馆带回了一件制造于1865年的上海工部局银器。对于做中国文物的义务海外“代购”,邱锦仙乐此不疲。

编辑:江兵

相关新闻

0条评论

评论