目前正在北京尤伦斯当代艺术中心举行的“劳森伯格在中国”不禁让人们想起1985年的那场空前的展览。对于当年无法获得对于西方艺术的直观体验、就连二手图像都严重匮乏的广大艺术青年来说,那场展览所带来的切身冲击是无法被复制与比拟的。此前,渴望求新求变的艺术家们(如张晓刚,叶永青)最多也是从米勒、梵高等19世纪的“反叛者”的身上寻找灵感。三十年后,劳森伯格变成了“在中国”,这至少说明,在今天的展览逻辑中,出现了一种坐标系的反转。

罗伯特·劳森伯格

如果没有三十年前在中国美术馆那一场历史性的展览加持,劳森伯格这个名字在中国或许仅能让人联想到教科书中的大师,或者是盗版画册中印制拙劣的图像。当然,今天的我们早已习惯了并期待着消费所谓文化事件——随着艺术史教育的普及和大众传媒的影响,制造这种事件已不再困难,即便信息量与流动性空前高涨,高雅艺术(high art)的跨区域输出依旧具有某种象征性的意义。

今年早些时候,龙美术馆的贾科梅蒂和余德耀美术馆的埃利亚松,甚至是去年曾经突破40万观众流量、毁誉参半的k11莫奈作品展,似乎都在为作为文化范本的“大师”“真迹”的市场吸引力和有效性提供着令人心动的证据。所以,若非三十年前另一场以“劳生柏”为名的展览,2016年的劳森伯格也许只不过是又一位降临在中国的文化偶像。不过,如果我们将历史认作一个持续形塑着今天的变量,而愿意一探这仍在继续生成和延展的轨迹,或许劳森伯格/劳生柏可以提供一个另类入口。而这其中的故事并不是“大师”或者“真迹”所能概括的。

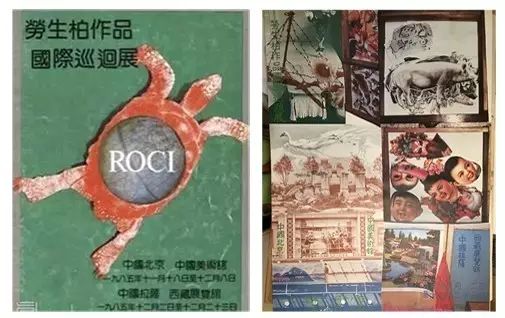

1985年劳生柏作品国际巡回展相关海报

让我们近距离观察这一场正在发生的展览,我们会发现真正属于艺术家名下的作品只有一件:除了贯穿前后数个展场的大型作品《四分之一英里画作》,其他则是一系列于1982年劳森伯格访问中国期间的所拍摄的、关于他另一件摄影作品《中国夏宫》的研究性照片,以及大量关于1985年“劳生柏作品国际巡回展”的记录文献与档案。当然,劳森伯格的原作理所当然地承担了展览的呈现中心和视线汇聚点。尤伦斯官方的宣传稿显示,这件巨作自2000年来首次展出,其创作历程横跨17年。主展厅的绝大部分空间被分配给了这件作品,而它也以庞大的规模与容量囊括了劳森伯格创作生涯中几乎全部重要的主题和典型的风格、方法:绘画和雕塑之间的界限被彻底的粉碎或模糊,施加于各种日常/拾得物的语境置换,拼贴作品的反复介入、媒介之间的互相侵犯和转化。

《四分之一英里画作》

作为基座的莱克桑板蜿蜒穿过多间展厅,以丝网印刷构成这个复杂、直接且幽默的图像集合的主体,而结构和细节则由各种日用品的残余、颜料肌理、不明物的附加和并置所占据。而声音部分的加入再次强化了多元异质的特色和环境/主题互相替换。但到此为止,这样的叙述几乎没有超出对画册和图像的现实重临,这种行为几乎只能作为注意力经济和金钱逻辑的例证而存在:白盒子里面所盛的这一具庞大固埃式的躯体,或许只能在有教养的中产阶级(100元一张的门票至少挑战了屌丝们的心理极限)或者美院一年级学生心中激起一种直面大师的感动。与此同时,展厅中的其他人面无表情的挎着贴有前台姑娘分发的各色圆标的布袋子四处游走。——如果讨论在这里结束,这也许仍然是一场受欢迎的展览,但也仅仅是一场受欢迎的展览而已,如同任何一场制作精良行头光鲜的跨国展览一样,后者或许更应该被归入旅游产业和服务贸易的范畴——但我们的讨论并没有结束。

UCCA展览现场

正如展览标题“劳森伯格在中国”所暗示的一样,作为曾经构成艺术家创作内容的中国经验成为展览成立所不可缺少的部分——尽管在体量上它们无法于原作相比,陈列的空间也相对边缘和逼仄。但它们仍是必不可少的元素,这并非仅仅体现在展览的构成——《〈中国夏宫〉研究》作为劳森伯格在1982年第一次访问中国的旅途中拍摄的素材,纪录了中国改革开放初期的日常生活图景。而同时展出的一系列关于1985年展览及其上下文的档案和文献资料,回溯了劳森伯格20世纪80年代与中国文化的交流、互动。当然,除了以物质性和清晰图像而表征其在场的这些“展览现场构件”,还有一个作为思想意象,作为叙述线索,作为经验、问题和对象的劳森伯格。而这两个译名“劳生柏”和“劳森伯格”,是跨越了事件而同时重叠于历史中间的一个开放的当下。

《〈中国夏宫〉研究》

作为历史意象出现的这个劳森伯格,也即劳生柏,对于中国当代艺术来说其实属于一种偶然。85后的一代人或多或少都曾经受惠于前辈,但前驱者也并不止劳森伯格一个。在中国当代艺术被人为压缩的时间进程中,这些来自异文化的“前卫”艺术家的冲击是如同闸门初启,不分先后齐发而至的,在这样一幅有点混乱的历史图景中,如果说我们一定要追问“为什么是劳森伯格”,答案或许应该是个反问——为什么劳生柏要在1985年来到中国?

极端一点来看,当年的劳生柏中国展对中国当代艺术而言有些类似于一个纯粹外部性的事件,对于无法获得对于西方艺术的直观体验、就连二手图像都严重匮乏的广大美术青年来说,劳生柏展览所带来的那种切身冲击,那种粗暴、复杂、新鲜,以及观念上的颠覆与重建,是无法在改变了的环境和节点所复制的。此前,渴望求新求变的艺术家们(如张晓刚,叶永青)最多也是从米勒、梵高等19世纪的“反叛者”的身上寻找灵感。而劳生柏这个艺术上的当代英雄,甚至早于米勒、梵高们的原作到达中国。这里面百多年的时间跃迁,无疑是一种极为强烈的刺激。

当时,外地来京观展的美院师生以卡车计,参观人数在三周内已逾30万人次。包括叶永青、梁铨、陈侗等在内的艺术家在回忆起这场展览时均表示劳生柏让他们“眼界开了,很多东西都变成艺术了,有了更多艺术的感觉。”郑胜天在当时发表的《劳生柏的新作》一文里指出:“劳生柏拉着中国观众跨越了一百年。看不懂不要紧,要紧的是使人们懂得自己的邻居是谁,长着怎样的面孔。在文化史的形成中,冲击、反抗、抗拒都是影响。并不一定都要赞赏和理解。”

《四分之一英里画作》

中国当代艺术的发展历史,如果落实到人物及实践,劳生柏的展览无疑在里面是具有极大的激发作用的,这个时候的劳生伯如同辐辏中心,向中国这个位于远东的,曾经被隔绝在铁幕后面的(西方的)政治想象物输出着影响,无论在地缘政治上,还是文化想象的投射上,从作为“当代”、“前卫”、“创造”的代表的劳生柏身上,中国当代艺术找到的不但是一种蓝本,一种可能,更是一种对艺术,对自身的观察、理解和阐释,通过作为中心的劳生柏,身处世界(当时的)“边缘”或者“另一半球”的中国青年们重新确认了这套地缘体系,西方当代艺术成为他们追随的对象。

不过,当劳生柏化身成劳森伯格再次出现在我们的视野,这种“影响-反应”或者说简单而线性的传播学叙事,已经不再能够匹敌这个时代无处不在的金钱逻辑和足够强大的注意力经济。毕竟,在劳生柏后我们有了关于毕加索、达利、亨利摩尔、玛格利特等等现场经验的洗礼,特别是,对于八五后出生的一代人来说,视角、师承和知识结构已经从根本上改变和断裂,劳森伯格不再是一种因为选择有限而呈现为整个世界的外部性事件,而是众多资源库当中可以自由选择、配置和组合的一部分。在这个变化了的情境(从美国为主导的西方艺术到以“去中心”为导向的全球艺术),变化了的时空(1985年的官方机构国家美术馆到2016年即将被易手的私人机构尤伦斯),面临着变化了的观众(从美院学生到中产阶级游客),在充斥着中心暗示的“国际巡回展”,变成了同具体时空相结合的“在中国”。

罗伯特·劳森伯格

中国在这个展览中扮演了不可或缺的角色。这一点,我们可以在三十年后尤伦斯展览的文献部分清楚地看到,甚至,不无遗憾地,我们会揣想如果这个展览能够对八五年这一场曾经对一代艺术工作者的语言、手法、目标、观念、知识,乃至对这一行当的理解方式产生剧烈冲击的展览做出深入的调查、追问,并重新描绘当年的艺术展示、交流、传播、影响,以及被知识化、被转译、被误解、被再次赋值的一个类似于板块漂移的动态历史——这也许是今天我们能在大师的光环(被文化资本所投射的光环)下所做的最好的事情之一。

《〈中国夏宫〉研究》

不过至少,相较于1985年“国际巡回展”的辐射影响逻辑,三十年后另一个关于同一个人的展览,逆转了从中心到地方的国际化叙事,将一个坐标清晰的地方引入了标题:劳森伯格,是的,但是,是劳森伯格在中国。这至少说明,在今天的展览逻辑中,出现了一种坐标系的反转。人物与地点的并列,意味着关系的线从不再全然从辐辏中心四散到边缘,它可以发生逆转,可以从地缘的任意坐标生发而勾连起同艺术叙事其他变量之间的关系。同时,在具体的地理空间中,人物可以经由时间轴的变化而加以考量和观察。抛开展览效果、作品选择等技术性指标不谈,尤伦斯的这次展览其实可以被看作一种变化了的叙事在艺术地理学上的具体呈现。《四分之一英里画作》用光晕保证了展览成立的合法性,通过已成为经典手法的肌理、效果、异质性和戏剧性证明了劳申博格确实“在场”。

《〈中国夏宫〉研究》

而接下来的两个部分,艺术家1982年在中国拍摄的照片《夏宫》,和1985年展览的文献,是扭转这种艺术地理学叙事的关键。也就是说,它们承担了和艺术家原作一样重要的任务。在这种变化了的叙事中,地理的向量是极为重要的,地缘的远近(离中心)不再是一个现实的距离,它甚至扰乱了平面的限制而在空间中建立起抽象的关系,在一个多中心的、甚至是去中心的虚拟坐标系中,人物和地点的结合不再仅仅是外部性的事件,如同1985年劳生伯几乎在极为“偶然”的状况下降临,而变为一种必然的、不可分的结合。就像今天的伦敦、巴黎、纽约、柏林、北京,艺术已经变为一种极为相似的(虽然披着差异性外衣)的全球性生产,而它获得一个独一身份,获得一种专属的叙述的方式,就是与地点相结合。而这也预示了从瓦萨里到德沃夏克到贡布里希等人以来线性发展为基准的艺术史在今天变化了的现实时空中也受到了挑战,而我们通过尤伦斯的这次展览或许可以窥见这其中的线索。

编辑:江兵