导语:

相比起传统艺术与80年代的现代艺术、先锋艺术,90年代之后的中国“当代艺术”最大的转折就是不再关心宏大叙事、历史意义、终极关怀、理性逻辑、超验精神——这些词汇甚至已经成为被嘲笑与漠视的对象。由于失去了信仰与方向,“当代艺术”的精神在更加多元与开放的同时,也变得充满游戏性、颠覆性、碎片化。

以荒诞和解构为主旨的“当代艺术”消解了虚假的权威与体制的规训,部分地揭示了现实的真相和解放了人性,但是当艺术家始终用反对者和游戏者的姿态来面对一切事物,在抛弃了偶像、神圣、永恒、信仰、历史···等等这些崇高价值之后,也迎来了精神的“萧条”,“当代艺术”在解构一切的同时也解构了自身的意义,最终走向虚无。

简单来说,人类文明分三步,从愚昧和无知到启蒙和理性,再到虚无与解构。西方的启蒙时期比较早,启蒙主义把人们从精神的匮乏与权利的丧失中拯救出来,然而西方文化却在追求理性与自由的过程中,陷入工业社会的空虚和现代战争的恐怖当中,走到尽头的启蒙主义与工具理性露出阴暗的一面。1950年代,启蒙主义与工具理性穷途末路之后,西方的现代主义解体,走向了后现代主义文明,西方的文化氛围和逻辑思维发生巨变。50年代的西方文明陷入精神幻灭,认为传统文化、信仰与理性都没能引领人类走向新世界,需要解构与颠覆这个旧世界。

对于中国来说,启蒙与理想的年代姗姗来迟,直到1980年代,对文革的反思和现代文明的启蒙之下,中国的文化氛围发生巨大变化。但是信仰与理想在80年代末期戛然而止。当代文明以断裂和逆转的姿势进入了虚无、荒诞与解构为主题的90年代。

历史在这里错位,中国的90年代对应着西方的50年代,在新世纪之后,中国与西方在全球化、互联网、流行文化、商业资本、恐怖主义的笼罩之下,中国与西方又回到了同一时空当中,中西方的“当代艺术”面临共同的精神危机与现实困境。当我们梳理清楚这些问题之后,关于“艺术在今天的任务是什么?为何当代艺术像温开水一样难以刺激我们?”这些答案也许就会浮出水面。

崩塌的纪念碑

1980年代,人们满怀着英雄情结和崇高精神,在启蒙主义和理性精神的旗帜下去追求自由,却在80年代末期迎来了一个出乎意料的大结局,理想与信仰在现实面前化作一堆废墟,由此带来精神的幻灭。

于艺术而言,80年代的理想主义者对于理性、永恒、神圣和深刻的追求,逐一幻灭,化作当代的解构式的语言游戏。90年代之后的“当代艺术”陷入精神的幻灭,人们不再追求永恒与深度,不再有方向与信仰,曾经的真理和偶像被质疑,一切清晰的价值都变得模糊和不确定。曾经的中心与主体也逐渐模糊,一切都变得无序、无中心、边缘化。一切偶像都被反神话、反英雄的观念覆盖。

黄永砯 1987年装置《〈中国绘画史〉和〈现代绘画简史〉在洗衣机里搅拌了两分钟》

80年代中后期,虽然也有“厦门达达”力尽破坏之能事;也有黄永砯、谷文达、吴山专、徐冰等人通过解构文字来消解传统文化的意义;89现代艺术大展上也不乏杜尚式的挑衅,但是先锋艺术家们的思考与创作终归离不开栗宪庭所说的“大灵魂”。在消解与对抗背后,希望与理想从来未曾陨灭。

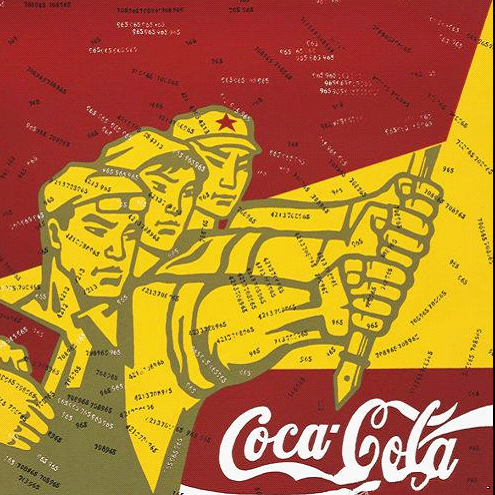

89年之后,建立在历史废墟之上的圆明园画家村似乎也是艺术家的精神废墟的最佳隐喻,可惜的是80年代的那种渴望改造世界的“大灵魂”与充满神圣感的艺术精神始终没有再次建立起来。90年代之后的新文人画、实验水墨也许是对传统的颠覆,也许是渴望延续传统的气息,但是无论如何与当代的现实生活无关。90年代初的“新学院派”画面清新、造型精致,但是掩盖不住的精神虚空,对“新学院派”艺术家来说,绘画就是绘画,不再承载改变时代、拯救命运的80年代的当代艺术的精神。如果说“新学院派”是面对现实的漠然,“玩世现实主义”则以不屑、讥讽、嘲笑的姿态面对80年代的理想色彩与英雄主义。政治波普与艳俗主义则进一步消解与否定着种种偶像、英雄与历史的符号。

90年代中期开始的“观念艺术”,可以说是中国现代主义艺术向当代艺术迈进的一步。但是“观念艺术”并没有继承80年代的思想背景,从一开始就有着更加国际化的语言,艺术家关注的也不再是“宏大叙事”,无论行为、影像还是装置都不再尝试折射现实与挑战现实,更多的是指向艺术家个人的内心世界。

80年代的反抗精神有部分传承到了90年代:不满现状、不屈从于权威、反抗专制、冲破旧传统、鄙视束缚、不断创新。但是80年代的前卫艺术家尚且有信仰、有希望、有偶像、有敬畏。85新潮运动和89现代艺术大展虽然带有达达主义的游戏色彩,但是彼时的艺术家无不心怀对崇高与永恒的向往,作品往往带有明显的对抗性。

而80年代之后,艺术不再用于发现世界,改造世界,而是用以适应世界。这意味着当代精神不再追求宏大叙事、终极关怀、真善美、理性逻辑,当代精神更加接近游戏性、颠覆性、多元化、开放性、碎片化。崇高让位给游戏,等级体制让位给无序与荒诞,技艺不再受到重视,完整的作品让位给即兴表演,艺术与生活之间不再有距离,艺术等于生活,主体让位给碎片化,中心化让位给分散化,深刻让位给表浅,超验让位给反讽,超越与神圣被虚妄与荒诞所取代。80年代的结束,也是“精神萧条”的开始。

王广义 大批判系列-可口可乐 2002年

幻灭的精神游戏

如果说80年代是一个崩塌的纪念碑,那么90年代就是一个尴尬的分水岭。

理想与信仰崩塌的90年代,人们以颠覆与解构的姿态来面对一切权威,人们质疑着虚假的意识形态,对抗着欺骗性的话语,表达着对空洞承诺和权力体制的怨怼,现实的荒诞与丑陋在作品中一一现形。艺术家在画布上消解了一切权威:政治性的建筑、神坛上的偶像、符号化的英雄···纷纷在艺术家的手下变得荒诞不经。

新世纪之后的当代艺术,以审丑代替审美,以粗砺的语言表达颠覆了传统艺术的高贵优雅,目的是通过改变审美的标准,改变人的感受方式,进而改变整个社会的文化解构。当代艺术希望通过消解旧传统的价值,通过反文化、反优雅的方式让人们直面现实世界的粗砺与真实,当代艺术不仅希望改变艺术审美,甚至希望籍此造成对旧传统的强烈冲击,造成一次文化的革命。

然而,此种反叛与游戏的精神就像大剂量的抗生素,在杀死细菌的同时也伤害了健康的细胞。人们不仅不相信一切偶像与神话,就连崇高、理性、逻辑、秩序也被逐一消解,生命的意义与价值也变得虚无,历史也变得虚妄,一切都变得不可相信。当北岛写下“我不相信”的诗句的时候,其实他那一代人还是坚信某些崇高的价值与理想,到了今天,连质疑本身也遭到质疑,连嘲笑本身也逃不过嘲笑,消解自身也被消解。一切秩序都在无厘头的游戏中失效。

此种怀疑一切的精神和反文化的姿态,不仅消解了权力与权威,也无视了历史、传统、理性、秩序,最终走向彻底的虚无、偏颇与极端。90年代之后的中国当代艺术,也由于缺乏终极意义和超越性精神,只能一再解构,一再扮演反对者的角色,一再用一种流派取代另一种流派。主体消失在语言中,精神沦丧在游戏里。

在消解与颠覆一切的口号下,理性的殿堂、信仰的庙宇、人的归宿,统统被拆除,在游戏与反对声中,所有建立新秩序和新体系的尝试都被游戏化,都在反对声中被消解,最终吞噬了自身,等待着下一个反对者来颠覆自己。

艺术语言不断地追求语言的创新,艺术在失去方向之后,只能在语言中追求自身的价值。艺术流派此起彼伏,用新流派覆盖旧流派成为艺术史的所有文本,语言成为独立的体系,成为“语言在说我,而不是我说语言”。

身份的迷失

信仰的迷失、权威的崩塌和秩序的失落,让当代人无所适从,我们没法在传统和信仰中找到认同感。80年代的艺术家把自己认同为知识分子的身份,90年代之后,当理性退场、价值过时、意义蒙尘,知识分子的身份也不再受欢迎,今天的艺术家不再像80年代的艺术家一样把自己当作知识分子。知识分子的存在感前所未有的弱,知识分子的身份危机前所未有的强。因为人们认为不再有什么价值值得坚守,不再有理性值得辨明,不再有意义值得追求,也不再有历史使命感,所以今天的许多当代艺术家更愿意把自己当作游戏者、反对者和恶搞青年。

当代艺术的可贵之处在于清醒地站在大众的对立面,具有与时代对抗的精神,但是在“精神萧条”的当代艺术陷入了与大众文化一样的困境,大众文化中的无厘头风格、自嘲与嘲弄一切的精神、恶搞传统和调侃意识形态的网络文化···“恶搞文化”与当代艺术的“反文化、反崇高、反英雄、反讽、反合法性、对秩序权威的消解”的精神,如出一辙。大众文化沉浸在文艺青年的小伤感、小清新当中的时候,“当代艺术”也没有表现出与之相反的历史感、使命感和超越精神,而是与大众文化一起沉浸在小清新审美当中。在整个时代都陷入信仰迷失、方向失落、偶像崩塌的时候,当代艺术并没有站在时代的对面,而是与大众一同站在泥沼当中。

80年代的先锋艺术家的自我身份认同是文化拯救者和权力对抗者,90年代之后,方力钧的玩世不恭的笑脸、刘小东的一脸麻木的小镇青年、曾梵志的虚假木然的面具、矫情甜美的卡通,成为90年代之后的“当代艺术”的符号。

从行为艺术的流变也许可以更清楚地看到90年代前后艺术家身份意识的转变。

60后、70后两代艺术家有一种天赋的文化使命感和家国情怀,80年代的行为艺术的基调:肃穆、伤痕、束缚、牺牲、救赎、暴力、悲情与仪式感。

80年代的行为艺术大多涉及包扎和捆绑的主题,艺术家用白布把身体包裹起来,象征着精神的创伤与灵魂需要拯救。行为艺术家把肉身当作公共的身体,他们提出的是文化、权力、体制、消费主义等宏大叙事的命题。彼时的行为艺术家并不单纯地把“身体”看作艺术观念的工具,而是把“身体”当作集体的一份子。

90年代的行为艺术中的身体回归为私人的身体,遭遇了80年代末的理想破灭之后,艺术家又面临艰难的生存危机,艺术家不再追求“宏大叙事”,大多通过对身体的自虐,挑战个人身体的极限,折射出个人生存的困境和追寻文化身份。

作为80后的行为艺术家无意与西方艺术青年一样,宣称自己是艺术体制的终结者,也无意与中国的前辈一样,站在文化与权力的对立面成为对抗者。新一代的艺术家更关注自我的世界,他们的压抑与焦虑更加个人化,他们与60后、70后把个人的焦虑建立在传统、集体与体制的宏大背景上不同,80后新青年不愿意把个人摆放在宏大历史和文化背景当中。但是与泼皮玩世的自嘲与满足又不一样,80后的艺术家拒绝被标签化,也不愿意成为任何人的代表。

行为艺术之外,无论是新世纪初流行的小清新艺术,还是今天流行的“坏画”,其实都是艺术家在身份迷失之后,不知道用什么姿态去介入这个时代,只能退缩回到自我的小世界里,表达着个人的小感伤与小情绪,或者用“恶搞”来表达自我的游戏心态。“当代艺术”在这里已经不再是折射现实际遇与精神困境的艺术。

近年来流行的坏画也罢,小清新也罢,恶搞也罢,已经不是小众的游戏,其实已经成为潮流了,跟着后面起哄或者膜拜的人,肯定不是什么对抗者与反叛者了,他们就是大众,就是主流,而当代艺术的精神任何时候都不应该是主流,任何时候都应该与大众保持距离。

21世纪的“精神萧条”

进入21世纪之后,“精神的萧条”仍在继续,只不过诱因发生了变化,对于西方而言,不再是战争与工业文明对人的异化让人们产生幻灭感,对中国而言,也不仅仅是80年代的理想破灭之后陷入的精神危机。新世纪的高科技与人文精神的分裂、大众文化的胜利、信仰的丧失、历史感的断裂、互联网的兴起···给中国与西方都带来了新一波的“精神萧条”,当代艺术的精神也面临着新的困境。

90年代以来,高科技、互联网传播、流行文化与宗教都发生了前所未有的巨变,同时也带动了文化的巨变。这个光怪陆离、困境重重的时代加深了人的异化,加重着“精神的萧条”,同时也给艺术提供了无穷的机会。

但是中国的当代艺术似乎只是在时代的巨澜中随波逐流,并没有明确的方向。很多艺术家仍旧是依靠本能冲动在创作。如果一个艺术家的思维模式、价值取向都与大众差不多,那么他做出来的艺术,如何站在时代的对立面?如何与时代保持距离?哪怕一个充满强烈冲突的大时代提供了无数的矛盾、分裂、冲突的素材,他也顶多是浮光掠影地把这些素材简单地视觉化,而无法触及时代的本质。

注:本文是应第三届南京国际美术展“萧条与供给”的总策展人吕澎之邀,谈谈90年代之后的中国“当代艺术”的精神的萧条与供给的不足。

编辑:隋萌