鲁 虹:图像与观念——王广义之路

0条评论

2016-11-26 12:05:49 来源:合美术馆 作者:鲁 虹

在与我的交谈中,王广义明确指出,他的艺术是超审美的,而且,他从来也没把艺术形式的实验放在重要位置上,因为他的艺术全部表达的是对世界、历史与现实的看法,在思想上引起观众的兴趣才是他的重要目标。[1]

按我理解,在艺术创作中,王广义一直关注的是人的现实存在与意识形态之间的关系,区别仅仅在于观念的表达、创作的切入点与图像方式上的不同。所谓意识形态按阿尔都塞的说法是指那种控制我们现实世界的“想象性关系”,它体现为一套由国家机器(宗教、伦理、法、政治、审美等)操控的“幻象信仰系统”。一部世界史足以证明:形形色色的主流意识形态分别是由不同时空的掌权者、宗教领袖与思想家向大众宣传的“理想国”或“乌托邦”,它们不仅具有凝聚、鼓励大众的重大功能,还是完全超越于现实的“彼岸”或“超验世界”,同时必然会与偶像、神话、宗教或信仰等等有关联。

《众神的起源》,装置(油毡、石灰、黄土、石块、动物模型、扫帚、树叶、麻绳、亚克力等),尺寸可变,2015年

尽管如此,我在写作本文的时候,却没有打算以全部笔墨去阐释王广义一系列作品中的观念,而会从观念与图像的关系入手。在此,我想强调一下,我所说的图像特指在艺术作品中作用于观众的视觉符号,不仅包括以绘画与影像方式呈现的二维平面图像,也包括以雕塑与装置方式呈现的三维立体图像。我一向认为,作品的图像是可以看得到的,而所谓观念则常常隐藏于其后,其需要人们结合相应的背景去做理解才行。虽然在艺术创作中,先发的观念十分重要,但其绝对不会自动转换为具体的图像。

事实上,图像也好,相关表现技法也好,不但有着自己发展的历史,还是一个“自主”的独立系统。一个艺术家倘不深入其中,即不掌握它的自身内部或自我完善的规则,就无法进入较高的学术层次,更不会使其反作用于具体的观念。尽管图像与观念的关系非常有意义,值得我们认真探讨,但如果我们的艺术批评不结合作品谈及具体的图像与相关表现手段,一味大谈特谈所谓观念与背景因素,对艺术批评而言最终是本末倒置的事。当然,反过来只是片面分析作品的图像、表现手法与形式构成关系,而完全忽视对观念与思想方面的研究同样是不行的。

从专业的角度看,借用外在于艺术的学科,如哲学、社会学等等知识对某些观念艺术作品进行研究分析的确非常有益,但其绝对不应成为主角,而仅仅是侍从而已。这意味着,借用外在于本学科的知识最终还是为了促进我们对具体作品的深入研究,决不是为了将某件艺术作品当作一个“引子”去侈谈外在于本学科的观点。其好处在于:首先,我们将可以结合相关资料了解、把握艺术家一系列观念形成的过程与它们之间所形成的上下文关系;其次,我们还可以了解相关图像的逻辑生成关系以及其与特定观念或艺术史之间存在的特殊关系。

王广义从1985年至1999年的创作

事实表明,曾经以“理性绘画”闻名的王广义到了上个世纪80年代末以后,艺术创作发生了极大的变化。倘若单是从题材与风格的角度出发,人们难免会觉得,其变化太过突然,但结合他的创作历程来进行具体的分析,就可以发现,内中是有着一定逻辑关系的。具体地说,在早期的创作中,作为一个怀有“乌托邦”蓝图的文化理想主义者,由于希望弘扬所谓健康的“北方文化”,用以拯救衰败的“当下文化”,王广义创作了《凝固的北方极地》系列。而且,从个人的艺术趣味出发,在具体的表现中,他还适当借鉴了抽象艺术的造型观念与构成观念。为的是突出崇高、伟岸、庄严、静穆的艺术境界。作品以单色画成,并让人感觉富于秩序感或显得冷静与简练。(图1)

图1,《凝固的北方极地28号》,150x100cm,布面油画,1985年

而这在时兴表现主义的特殊背景下是显得很另类的。从研究中人们不难发现,他当时的想法对创造特定图像的确起到了重要作用。到了1986年,由于受到名艺术史家贡布里希有关“图式修正”理论的影响,他开始意识到“艺术应当和历史有关。……所谓的创造都是在历史背景之下对已有文化事实的一个修正态度……”[2]于是,他创作了著名的《后古典》系列。在这个系列里,出于对信仰、神话与艺术史等问题的特别关注,他所做的工作主要是站在今天的立场上重新阐释若干古典名画,然后再以自己的方法进行修正。具体做法是:首先借用古典作品中的若干图像;其次对人物与环境做极为概括化的处理;再其次是在修正性运用西方古典油画技法时,把冷灰的色调提炼得更加纯粹。不过,其造型原则、设色方式与《凝固的北方极地》系列仍然具有很大的相似性。(图2)

图2,《《后古典——蒙娜丽莎之后B》,布面油画,150X100cm,1986年

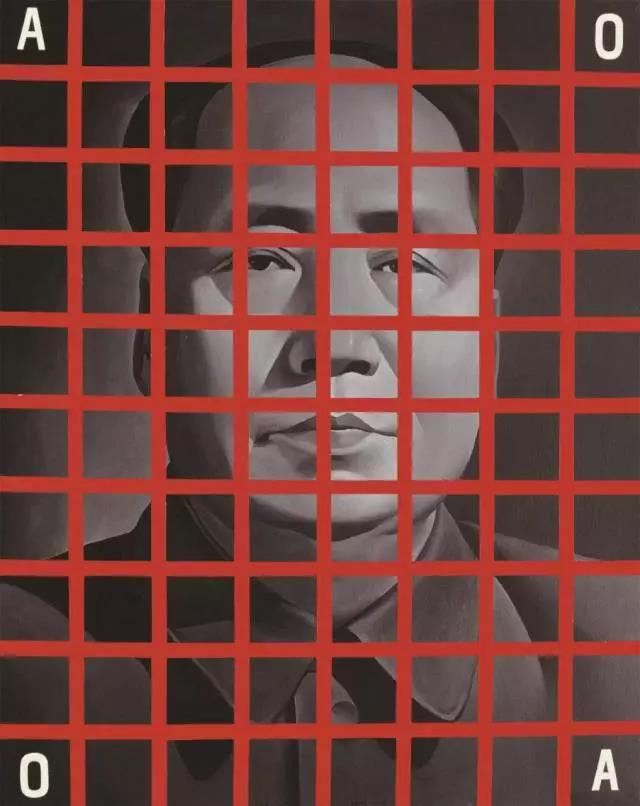

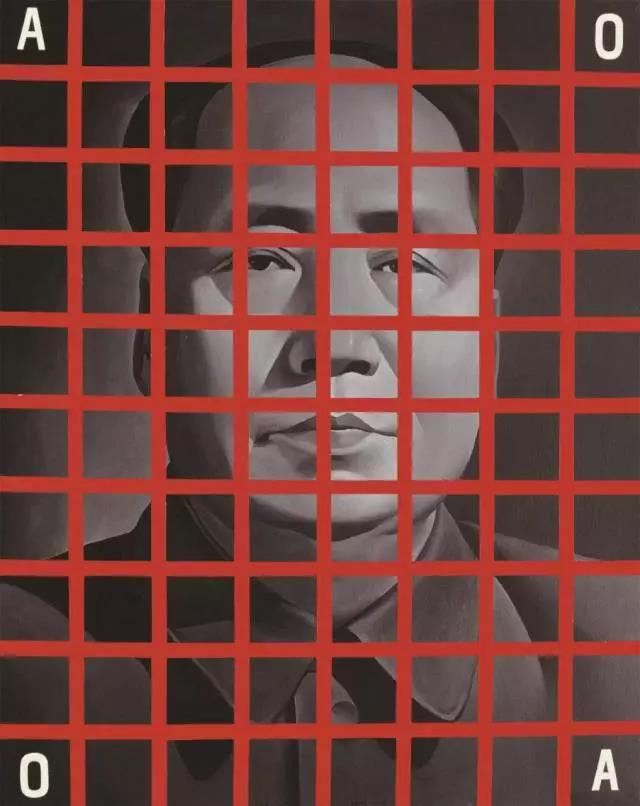

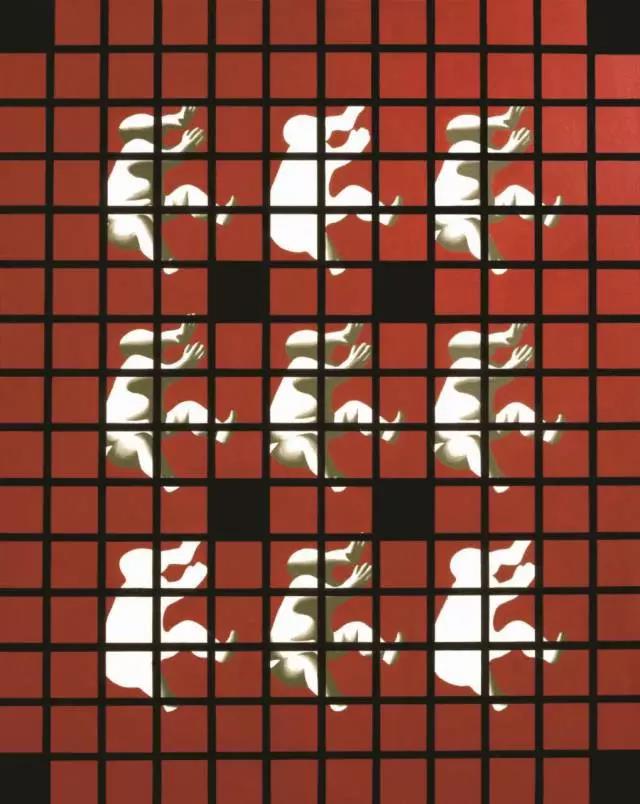

但是到了1987年创作《黑色理性》(图3)系列与《红色理性》(图4)系列时,他开始在作品上打起了格子。据他本人介绍,那画中的红色格子与黑色格子并不是纯形式的存在,而是他进行理性分析的“框架”。言下之意,画中的图像既代表着与信仰有关的问题或艺术史问题,也是他所分析的对象。

图3,《黑色理性——病理分析R》,布面油画,88X66cm,1988年

图4,《红色理性——偶像的修正A》,布面油画,160X200cm,1987年

所谓“清理人文热情”的说法就是在随后提出来的。接下来,也就是在1988年,他已经给毛泽东的头像上打起格子来了。必须注意,这是王广义艺术创作的又一个重要分界点,因为,从此他已经由借用古典艺术中的图像转向了借用现代政治中的图像。

(图5)联系他的相关话语我们可以猜测,他大约此时是想远离抽象空泛的“人文热情”,进而冷静地面对近现代的中国现实。有一个问题很值得人们注意,即尽管在作品《黑色理性》系列、《红色理性》系列与《毛泽东》系列中,王广义都采用了打格子的观念性处理手法,但借以立足的创作方法论绝对不一样。因为在前二个系列中,他更多是借用古典图像针对与信仰或艺术史有关的问题发言;可在《毛泽东》系列中,他却借用了与“社会主义经验”有关的现代政治图像,切入的也是近现代与信仰有关的问题。

图5,《红色理性——偶像的修正A》,布面油画,160X200cm,1987年

显然因作品《毛泽东》系列的大获成功,也因更加注重现实问题,遂使王广义更加热衷于运用与现实相匹配的艺术图像。有意思的是,他还在1989年与1990年创作了第一件装置作品《易燃易爆》(图6)与针对“人口问题”创作的绘画《批量生产的圣婴》。(图7)

图6,《易燃易爆物品》,装置、综合材料,50X60X35cm每件,1989年

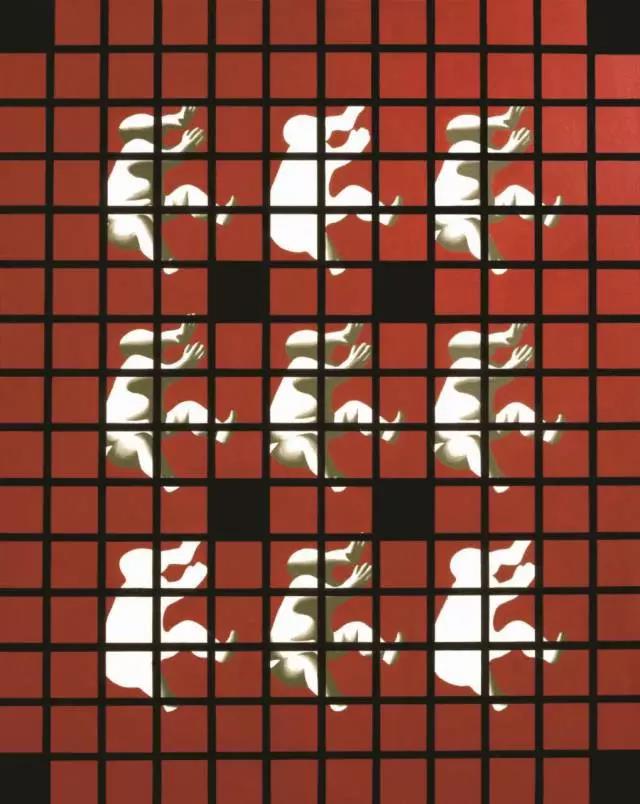

图7,《批量生产的圣婴——红色》,布面油画,150X120cm,1990年

的确,这两件作品的知名度并不是很高,但从中却可看到沃霍尔对他的巨大影响。在很大程度上,这也表明了他在新的创作转向过程中,并更多加进了对现实图像的借用。这两件作品的不足之处在于,图像所表达的意义比较暧昧,以致妨碍了作品的广泛流传。

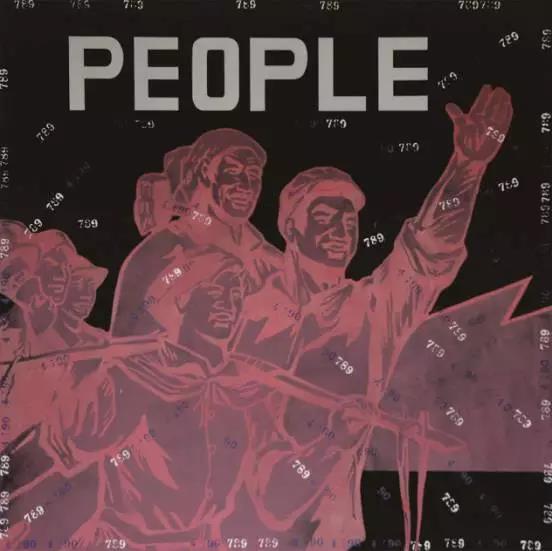

或许是敏感地意识到了问题之所在,王广义后来并没有沿着其思路使作品系列化,而是在不断发现、比较、修正的过程中,转而把创作的思路确定在了创作绘画《大批判》系列上,(图8)就他本人而言,是希望借此探讨在不同主流意识形态的支配下,“红色中国”是如何以政治的方式对人们进行洗脑,彻底消费化的美国又是如何以经济的方式对人们进行洗脑。

图8,《大批判——艺术博物馆》,布面油画,200X300cm,2006年

但据我所知,不少观众却从中体会到了中国在文革前后主流价值观的巨大变化。从现代阐释学的角度看,这当然完全正常,因为任何作品只要问世,解释权并不限于艺术家本人。如同上面介绍的两件作品一样,《大批判》系列无疑深受沃霍尔的影响:其一是对流行图像的转换性运用——王广义的偏离在于运用了具有中国特点的政治流行图像,然后又使其与国外著名产品的商标并置起来了;其二是对版画式手法的创造性运用——王广义的偏离在于只画不印。

具体地说,王广义是直接借用了大批判报头的作画方式,并通过工业用磁性油漆在画布上做大面积的平涂化处理,这一方面使作品具有了强大的视觉冲击力;其三是对数码符号的大量运用——王广义的偏离在于使之更密集、更强烈。而用橡皮图章在画上盖出的数字符号则很好强调了数码时代的特征。再往后,王广义又围绕《大批判》的文化主题,创作了不少衍生作品。

在解释为什么要反复画《大批判》系列时,他说,如果他当时只画了一张或一组作品,《大批判》系列就不可能让这么多的人知道,艺术是一个让别人认识自己的过程。他还说,他的艺术当中其实没有技术可言,只要学几个月的绘画就可以画。艺术重要的是艺术家的想法,艺术家的观念最重要。王广义显然说得很对,但有一点他没说,即在当代艺术的创作中,观念只有找到了合适的表达方式,或者说恰当的图像,并在最合适的背景下推出才会更为生效。在这方面,《大批判》系列显然做得非常好。

另外,值得人们注意的是,王广义并没有将他的创作完全限制在纯绘画上,而是创作了一系列装置作品,如《VISA》、《东欧风景》、《签证》等等。在这些作品中,他敏感地表达了对国际问题与全球化问题的关注,并在签证这一人们熟视无睹的现象中,发觉了国家审查所存在的“隐性问题”。虽然在好长时间里,这些作品的影响力尚不能与《大批判》系列相比较,但肯定是王广义创作中另一条相当重要的线索。我还认为,在这条线索的发展过程中,他起先是受到了沃霍尔的影响,但到后来就更多受波依斯与前苏联艺术家卡巴科夫的影响了,特别是后者对“完全装置”[3]的表现方式或对“社会主义经验”的自如运用,对他的影响似乎更大些。由此,王广义也为他的艺术创作开创了更加宽广的天地。

王广义从2000年至2015年的创作

资料表明,新世纪以后,王广义仍然是在绘画与综合媒体创作这两条线索上发展。在绘画方面,他主要是在寻求更新的蜕变。这当中很值得一提的就是他对“底片”概念的创造性借用,并由此创造了独特的绘画语言。众所周知,老式照相机面对现实世界首先拍出的是“底片”,然后才会在暗房中将其洗成黑白照片。

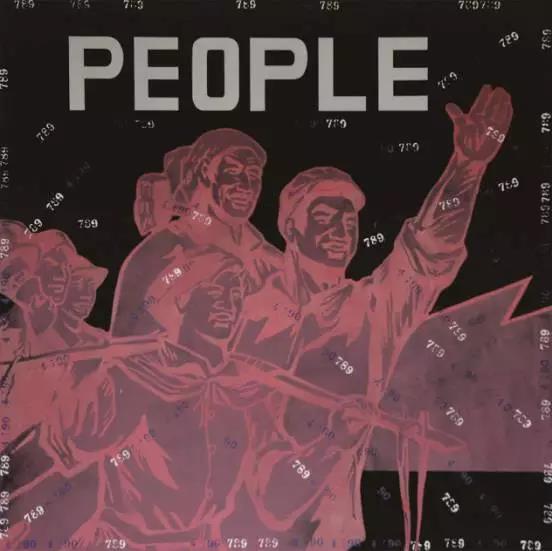

恰恰是从 “先有图像”对“后来图像”巨大影响与制约的关系中,王广义从隐喻的角度上看到了主流意识形态与现实生活或相关历史的特殊关系。由此出发,王广义创作了《大批判——人民》(图9),在这作品中,画面的构图方式与他以往的《大批判》系列大致相同,不同的是改变了作画方式,即一方面将作品的图底处理成了类似底片的黑色,上面既写有“PEOPLE”(人民)的英语字母,还不规则地盖有很多“789”的数码;另一方面又将文革式的大批判报头处理成了类似“底片”的图像效果。

图9,《大批判——人民》,布面油画,200X200cm,2003年

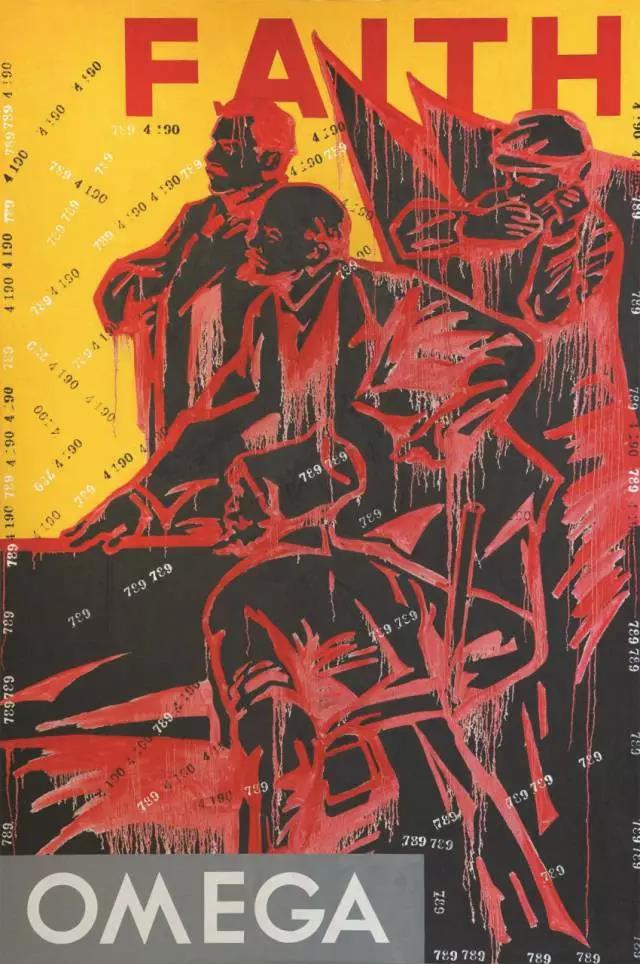

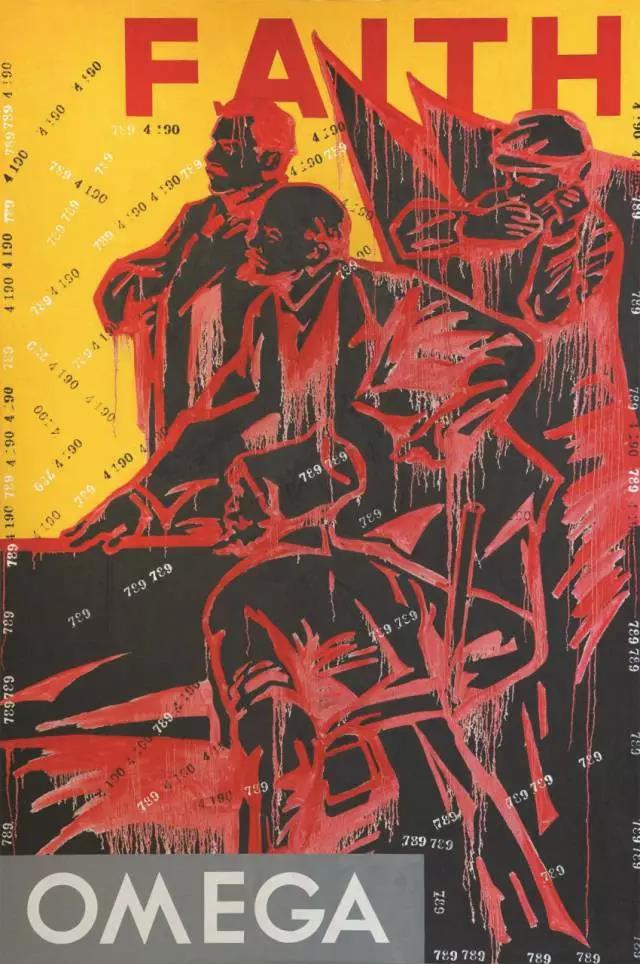

即将画中图像的亮部被处理成了暗部;将暗部则处理成了亮部。而借用此手法或文革图像则暗示了过去对现在深刻影响。相同的手法也可见之于《永放光芒》系列等。接下来,他在创作《导师的一生》系列时,再也不是将文革大批判报头,而是将相关摄影与绘画的图像处理成了“底片”式的效果。如《导师的一生——信仰与欧米茄》(图10)尽管还是延用了过去处理背景的方法,但却在底片式的黑底上用红线勾出了列宁与公众在一起的图像。这样的处理不仅使他与沃霍尔的图像方式拉开了很大距离,也更有利于他表现新的艺术观念。

图10,《导师的一生——信仰与欧米茄》,布面油画,300X200cm,2007年

另一作品《人民战争方法论》(图11)同样也用了底片式的黑底,不过是以白色线条勾出了文革宣传画中告诫人们如何防空的连环画图像,其内容其实不但与当年冷战的大背景有关,也与社会主义或资本主义两大阵营敌对时中国盛行的“二元对立”教育背景有关。

图11,《人民战争方法论》,布面油画,130X140cmX14件,局部,2004年

顺着以上思路,艺术家在2011年创作《新宗教》系列时,改而将一些古典油画与摄影作品中的图像转换成了“底片”式的效果,而且,画面图式也完全超出了《大批判》系列。前者有基督、教皇等宗教领袖,后者则有列宁、毛泽东等政治领袖。我认为,此举其实是想探讨这些主流意识形态的制造者与相关历史之间的特殊关系。

作品《新宗教——导师之死》(图12)的画底是纯黑色,轮廓线以浅蓝色勾出,不少地方还有色彩流淌的效果。脸部、躯干等处则上了黄色,进而形成了王广义新绘画的风格特征。

图12,《新宗教——导师之死》,布面油画,4000X600cm,2011年

相同的表现风格在《新宗教——关怀》等大量作品中都可以见到。需要说明一下,在作品《仪式》(图13)系列中,艺术家并没有运用类似底片的新图式去处理画面,而是简化了传统绘画表现室内场景的处理手法。与此同时,他还以超现实的手法将现实生活中举办盛大仪式的器具放在了私人空间里。如《仪式3号》就在人们认为不太能够入画的马桶前放上了红地毯与剪彩架等等。

图13,《仪式》(Ritual),布面油画、丙烯,180X140cm,2015年

我记得,阿尔都塞的意识形态理论曾经说过,每一种强有力的意识形态的想象性关系背后除了国家机器的生产实践外,它还必须通过一套完备的仪式场景、图像生产和故事叙述建立一种主客体支配关系。这表明,仪式场景正如图像生产和故事叙述一样其实与控制有关。意即通过一套特殊的程序或手法对人们造成心理上的震慑力量。《仪式3号》的图式处理也许很有些调侃与荒诞的味道,但王广义却用此种奇特方式希望人们去思考与各种仪式相关的问题,以及“物”自身所具有的超验品质。另外,人们或许还可以从中体会到杜尚对他的潜在影响。

下面,让我们再来清理一下王广义在新世纪里的综合媒体创作线索。我感到相比之下,他的这一创作线索已经逐渐替代绘画线索演变成了自己新的创作主线。而且,与绘画线索一样,王广义的综合媒体创作线索在不断探索主流意识形态与现实或历史的关系时,亦十分强调对“社会主义经验”的再运用,这也使得他常常能够在全新的表现框架里,通过一些积淀了丰富历史内容的图像符号来表达全新的、个人化的叙述,结果也达到了揭开遮蔽的历史与现实的目的。

在很大程度上,这不光彻底偏离或颠覆了原有图像符号自身的含义,也改变了人们对原有图像符号的观看与思考方式。其做法的特点是可以通过记忆重组去调动几代中国人的视觉记忆,并使他们在有着时间距离的情况下探寻隐藏在现实表面或更贴近本质的一种现实。而放在国际背景中看,此举也更容易突出其作品的文化身份。

近一阵子,我仔细观看了王广义在新世纪以来创作的一系列装置作品。深感其方法论就是:或者以制造陌生化的手段去再造历史图像,或者有意强调历史图像与现实图像的对比;摄影、宣传画等与现成品的对比。相比起来,后一种手法用得要更多一些。如果说,他的一系列装置作品具有文本性、叙事性、开放性的特点,并极为有力地表达了对历史、艺术、生活等重大命题的哲学式思考,其原因也正在这里。

首先让我们来看看王广义如何运用第一种方法,即以制造陌生化的手段再造历史图像的。比如,在作品《劳动者纪念碑》(图14)中,他就直接挪用了文革前十分流行的劳动者纪念雕像——也可以说他是将《大批判》系列中的二维图像立体化了;然后再将其安置在了玻璃罩里,其既能使人们与十分熟悉的形象产生了一种疏离性的效果,也能重新反思“劳动”与“劳动者”在不同历史阶段的含义。

图14,《劳动者纪念碑》,装置作品(玻璃钢雕塑、小米、玻璃、铁架),180x120x60cm,2001年

相同的情况在《上帝之手》中也可见到,只不过艺术家仅仅以夸张的手法表现了那高举铁榔头的大手。与《劳动者纪念碑》不同,作品《自在之物》(图15)的现成品图像并非来自于曾经流行的出版物,而是来源于艺术家对文革中为备战所建的大型粮库的记忆与体验。

图15,《自在之物》,装置(麻袋、稻米、糠等)尺寸可变,2012年

其创造性在于,更大规模的呈现在了北京今日美术馆里,并以直冲屋顶的方式完全覆盖了墙壁,视觉冲击力非常之大。实际上,它是一个已逝历史的“纪念碑”,能够勾起人们对于“深挖洞、广积粮、不称霸”这一政治背景的回忆;同时它也是一个具有自在意义的场景,亦能让人们超越当年全民备战的大环境去探测物本身那不可知的“存在之谜”。相同手法还可见之于《圣物》等等。

接着再让我们来看看王广义如何以历史图像与现实图像并置,或者以摄影、宣传画等与现成品进行对比而进行创作的。比如,在《唯物主义时代》(图16)中,他就将几代人都有着深刻记忆的“奖状”放在了背景的墙上,在前景上则放有在消费时代人们常见的食品。该作品巧妙地强调了精神与物质这两个范畴在不同历史阶段里的关系变量,从而给人留下了巨大的思考空间。

图16,《唯物主义时代》,装置(印刷品、木箱、食物等),尺寸可变,2000年

很明显,相同的创作手法也出现在了作品《基础教育》(图17)中,正如大家所见,他是将文革中关于如何预防原子弹的宣传画放在了背景墙上,在前景的地面上则放有一大堆挖地洞用的铁锹与高高的施工脚手架等等。

图17,《基础教育》,装置(宣传画、施工铁架、军用铁锹等),尺寸可变,2001年

按我理解,他是想向人们暗示,虽然世界格局发生了巨大变化,即冷战已经结束了,但人们曾经受到的二元对立式的教育,还在影响着人们看待世界的方式。在一定程度上,作品《恐惧下的人群》就像是《基础教育》的姐妹篇。其背景上也放着原子弹爆炸的图像,前景的地面上则有几十个躺在地上防空的“人”。当然,由不同图像并置法创作的作品有很多,如《东风·金龙》和《信仰者的遗物》等等。限于文字,在此就不一一加以评介了。

作为中国当代艺术的重要的代表性艺术家之一,王广义在三十多年的艺术创作中,用绘画与装置这两种的不同艺术方式表达了他对历史、艺术、生命等重大命题的综合性思考,进而诠释了他对人类生存状态与意识形态之间关系的深刻理解。在这样的过程中,他一方面对传统绘画进行了必要的改造,即在使其从审美特征中解放出来时,引入了艺术新对象的因素——观念及具有认知价值的表现;另一方面又结合中国特点与个人经历,对来自西方的装置艺术进行了全新的开拓,从而打上了深刻的个人印记。可以说,在中国当代艺术的格局中他是唯一的,在国际当代艺术的格局中他也是唯一的。人们只有从一个全景式的视角才能真正全面地理解他的艺术。而在这方面,我们所做的工作远远不够,还须去做更多、更深的研究才行!

注:

[1]这次会谈于2016年5月6日下午在王广义北京工作室进行。

[2]载《王广义:作品与自述1985-2015》13页,湖南美术出版社,2015年。

[3]即将多幅绘画、影像作品、叙述性文字、生活中的物品以及声音组合在一起,从而使它们成为表达一定思想观念的多角度形式语言。

按我理解,在艺术创作中,王广义一直关注的是人的现实存在与意识形态之间的关系,区别仅仅在于观念的表达、创作的切入点与图像方式上的不同。所谓意识形态按阿尔都塞的说法是指那种控制我们现实世界的“想象性关系”,它体现为一套由国家机器(宗教、伦理、法、政治、审美等)操控的“幻象信仰系统”。一部世界史足以证明:形形色色的主流意识形态分别是由不同时空的掌权者、宗教领袖与思想家向大众宣传的“理想国”或“乌托邦”,它们不仅具有凝聚、鼓励大众的重大功能,还是完全超越于现实的“彼岸”或“超验世界”,同时必然会与偶像、神话、宗教或信仰等等有关联。

《众神的起源》,装置(油毡、石灰、黄土、石块、动物模型、扫帚、树叶、麻绳、亚克力等),尺寸可变,2015年

事实上,图像也好,相关表现技法也好,不但有着自己发展的历史,还是一个“自主”的独立系统。一个艺术家倘不深入其中,即不掌握它的自身内部或自我完善的规则,就无法进入较高的学术层次,更不会使其反作用于具体的观念。尽管图像与观念的关系非常有意义,值得我们认真探讨,但如果我们的艺术批评不结合作品谈及具体的图像与相关表现手段,一味大谈特谈所谓观念与背景因素,对艺术批评而言最终是本末倒置的事。当然,反过来只是片面分析作品的图像、表现手法与形式构成关系,而完全忽视对观念与思想方面的研究同样是不行的。

从专业的角度看,借用外在于艺术的学科,如哲学、社会学等等知识对某些观念艺术作品进行研究分析的确非常有益,但其绝对不应成为主角,而仅仅是侍从而已。这意味着,借用外在于本学科的知识最终还是为了促进我们对具体作品的深入研究,决不是为了将某件艺术作品当作一个“引子”去侈谈外在于本学科的观点。其好处在于:首先,我们将可以结合相关资料了解、把握艺术家一系列观念形成的过程与它们之间所形成的上下文关系;其次,我们还可以了解相关图像的逻辑生成关系以及其与特定观念或艺术史之间存在的特殊关系。

王广义从1985年至1999年的创作

事实表明,曾经以“理性绘画”闻名的王广义到了上个世纪80年代末以后,艺术创作发生了极大的变化。倘若单是从题材与风格的角度出发,人们难免会觉得,其变化太过突然,但结合他的创作历程来进行具体的分析,就可以发现,内中是有着一定逻辑关系的。具体地说,在早期的创作中,作为一个怀有“乌托邦”蓝图的文化理想主义者,由于希望弘扬所谓健康的“北方文化”,用以拯救衰败的“当下文化”,王广义创作了《凝固的北方极地》系列。而且,从个人的艺术趣味出发,在具体的表现中,他还适当借鉴了抽象艺术的造型观念与构成观念。为的是突出崇高、伟岸、庄严、静穆的艺术境界。作品以单色画成,并让人感觉富于秩序感或显得冷静与简练。(图1)

图1,《凝固的北方极地28号》,150x100cm,布面油画,1985年

而这在时兴表现主义的特殊背景下是显得很另类的。从研究中人们不难发现,他当时的想法对创造特定图像的确起到了重要作用。到了1986年,由于受到名艺术史家贡布里希有关“图式修正”理论的影响,他开始意识到“艺术应当和历史有关。……所谓的创造都是在历史背景之下对已有文化事实的一个修正态度……”[2]于是,他创作了著名的《后古典》系列。在这个系列里,出于对信仰、神话与艺术史等问题的特别关注,他所做的工作主要是站在今天的立场上重新阐释若干古典名画,然后再以自己的方法进行修正。具体做法是:首先借用古典作品中的若干图像;其次对人物与环境做极为概括化的处理;再其次是在修正性运用西方古典油画技法时,把冷灰的色调提炼得更加纯粹。不过,其造型原则、设色方式与《凝固的北方极地》系列仍然具有很大的相似性。(图2)

图2,《《后古典——蒙娜丽莎之后B》,布面油画,150X100cm,1986年

但是到了1987年创作《黑色理性》(图3)系列与《红色理性》(图4)系列时,他开始在作品上打起了格子。据他本人介绍,那画中的红色格子与黑色格子并不是纯形式的存在,而是他进行理性分析的“框架”。言下之意,画中的图像既代表着与信仰有关的问题或艺术史问题,也是他所分析的对象。

图3,《黑色理性——病理分析R》,布面油画,88X66cm,1988年

图4,《红色理性——偶像的修正A》,布面油画,160X200cm,1987年

(图5)联系他的相关话语我们可以猜测,他大约此时是想远离抽象空泛的“人文热情”,进而冷静地面对近现代的中国现实。有一个问题很值得人们注意,即尽管在作品《黑色理性》系列、《红色理性》系列与《毛泽东》系列中,王广义都采用了打格子的观念性处理手法,但借以立足的创作方法论绝对不一样。因为在前二个系列中,他更多是借用古典图像针对与信仰或艺术史有关的问题发言;可在《毛泽东》系列中,他却借用了与“社会主义经验”有关的现代政治图像,切入的也是近现代与信仰有关的问题。

图5,《红色理性——偶像的修正A》,布面油画,160X200cm,1987年

图6,《易燃易爆物品》,装置、综合材料,50X60X35cm每件,1989年

图7,《批量生产的圣婴——红色》,布面油画,150X120cm,1990年

或许是敏感地意识到了问题之所在,王广义后来并没有沿着其思路使作品系列化,而是在不断发现、比较、修正的过程中,转而把创作的思路确定在了创作绘画《大批判》系列上,(图8)就他本人而言,是希望借此探讨在不同主流意识形态的支配下,“红色中国”是如何以政治的方式对人们进行洗脑,彻底消费化的美国又是如何以经济的方式对人们进行洗脑。

图8,《大批判——艺术博物馆》,布面油画,200X300cm,2006年

具体地说,王广义是直接借用了大批判报头的作画方式,并通过工业用磁性油漆在画布上做大面积的平涂化处理,这一方面使作品具有了强大的视觉冲击力;其三是对数码符号的大量运用——王广义的偏离在于使之更密集、更强烈。而用橡皮图章在画上盖出的数字符号则很好强调了数码时代的特征。再往后,王广义又围绕《大批判》的文化主题,创作了不少衍生作品。

在解释为什么要反复画《大批判》系列时,他说,如果他当时只画了一张或一组作品,《大批判》系列就不可能让这么多的人知道,艺术是一个让别人认识自己的过程。他还说,他的艺术当中其实没有技术可言,只要学几个月的绘画就可以画。艺术重要的是艺术家的想法,艺术家的观念最重要。王广义显然说得很对,但有一点他没说,即在当代艺术的创作中,观念只有找到了合适的表达方式,或者说恰当的图像,并在最合适的背景下推出才会更为生效。在这方面,《大批判》系列显然做得非常好。

另外,值得人们注意的是,王广义并没有将他的创作完全限制在纯绘画上,而是创作了一系列装置作品,如《VISA》、《东欧风景》、《签证》等等。在这些作品中,他敏感地表达了对国际问题与全球化问题的关注,并在签证这一人们熟视无睹的现象中,发觉了国家审查所存在的“隐性问题”。虽然在好长时间里,这些作品的影响力尚不能与《大批判》系列相比较,但肯定是王广义创作中另一条相当重要的线索。我还认为,在这条线索的发展过程中,他起先是受到了沃霍尔的影响,但到后来就更多受波依斯与前苏联艺术家卡巴科夫的影响了,特别是后者对“完全装置”[3]的表现方式或对“社会主义经验”的自如运用,对他的影响似乎更大些。由此,王广义也为他的艺术创作开创了更加宽广的天地。

王广义从2000年至2015年的创作

资料表明,新世纪以后,王广义仍然是在绘画与综合媒体创作这两条线索上发展。在绘画方面,他主要是在寻求更新的蜕变。这当中很值得一提的就是他对“底片”概念的创造性借用,并由此创造了独特的绘画语言。众所周知,老式照相机面对现实世界首先拍出的是“底片”,然后才会在暗房中将其洗成黑白照片。

恰恰是从 “先有图像”对“后来图像”巨大影响与制约的关系中,王广义从隐喻的角度上看到了主流意识形态与现实生活或相关历史的特殊关系。由此出发,王广义创作了《大批判——人民》(图9),在这作品中,画面的构图方式与他以往的《大批判》系列大致相同,不同的是改变了作画方式,即一方面将作品的图底处理成了类似底片的黑色,上面既写有“PEOPLE”(人民)的英语字母,还不规则地盖有很多“789”的数码;另一方面又将文革式的大批判报头处理成了类似“底片”的图像效果。

图9,《大批判——人民》,布面油画,200X200cm,2003年

图10,《导师的一生——信仰与欧米茄》,布面油画,300X200cm,2007年

另一作品《人民战争方法论》(图11)同样也用了底片式的黑底,不过是以白色线条勾出了文革宣传画中告诫人们如何防空的连环画图像,其内容其实不但与当年冷战的大背景有关,也与社会主义或资本主义两大阵营敌对时中国盛行的“二元对立”教育背景有关。

图11,《人民战争方法论》,布面油画,130X140cmX14件,局部,2004年

作品《新宗教——导师之死》(图12)的画底是纯黑色,轮廓线以浅蓝色勾出,不少地方还有色彩流淌的效果。脸部、躯干等处则上了黄色,进而形成了王广义新绘画的风格特征。

图12,《新宗教——导师之死》,布面油画,4000X600cm,2011年

图13,《仪式》(Ritual),布面油画、丙烯,180X140cm,2015年

下面,让我们再来清理一下王广义在新世纪里的综合媒体创作线索。我感到相比之下,他的这一创作线索已经逐渐替代绘画线索演变成了自己新的创作主线。而且,与绘画线索一样,王广义的综合媒体创作线索在不断探索主流意识形态与现实或历史的关系时,亦十分强调对“社会主义经验”的再运用,这也使得他常常能够在全新的表现框架里,通过一些积淀了丰富历史内容的图像符号来表达全新的、个人化的叙述,结果也达到了揭开遮蔽的历史与现实的目的。

在很大程度上,这不光彻底偏离或颠覆了原有图像符号自身的含义,也改变了人们对原有图像符号的观看与思考方式。其做法的特点是可以通过记忆重组去调动几代中国人的视觉记忆,并使他们在有着时间距离的情况下探寻隐藏在现实表面或更贴近本质的一种现实。而放在国际背景中看,此举也更容易突出其作品的文化身份。

近一阵子,我仔细观看了王广义在新世纪以来创作的一系列装置作品。深感其方法论就是:或者以制造陌生化的手段去再造历史图像,或者有意强调历史图像与现实图像的对比;摄影、宣传画等与现成品的对比。相比起来,后一种手法用得要更多一些。如果说,他的一系列装置作品具有文本性、叙事性、开放性的特点,并极为有力地表达了对历史、艺术、生活等重大命题的哲学式思考,其原因也正在这里。

首先让我们来看看王广义如何运用第一种方法,即以制造陌生化的手段再造历史图像的。比如,在作品《劳动者纪念碑》(图14)中,他就直接挪用了文革前十分流行的劳动者纪念雕像——也可以说他是将《大批判》系列中的二维图像立体化了;然后再将其安置在了玻璃罩里,其既能使人们与十分熟悉的形象产生了一种疏离性的效果,也能重新反思“劳动”与“劳动者”在不同历史阶段的含义。

图14,《劳动者纪念碑》,装置作品(玻璃钢雕塑、小米、玻璃、铁架),180x120x60cm,2001年

相同的情况在《上帝之手》中也可见到,只不过艺术家仅仅以夸张的手法表现了那高举铁榔头的大手。与《劳动者纪念碑》不同,作品《自在之物》(图15)的现成品图像并非来自于曾经流行的出版物,而是来源于艺术家对文革中为备战所建的大型粮库的记忆与体验。

图15,《自在之物》,装置(麻袋、稻米、糠等)尺寸可变,2012年

接着再让我们来看看王广义如何以历史图像与现实图像并置,或者以摄影、宣传画等与现成品进行对比而进行创作的。比如,在《唯物主义时代》(图16)中,他就将几代人都有着深刻记忆的“奖状”放在了背景的墙上,在前景上则放有在消费时代人们常见的食品。该作品巧妙地强调了精神与物质这两个范畴在不同历史阶段里的关系变量,从而给人留下了巨大的思考空间。

图16,《唯物主义时代》,装置(印刷品、木箱、食物等),尺寸可变,2000年

很明显,相同的创作手法也出现在了作品《基础教育》(图17)中,正如大家所见,他是将文革中关于如何预防原子弹的宣传画放在了背景墙上,在前景的地面上则放有一大堆挖地洞用的铁锹与高高的施工脚手架等等。

图17,《基础教育》,装置(宣传画、施工铁架、军用铁锹等),尺寸可变,2001年

按我理解,他是想向人们暗示,虽然世界格局发生了巨大变化,即冷战已经结束了,但人们曾经受到的二元对立式的教育,还在影响着人们看待世界的方式。在一定程度上,作品《恐惧下的人群》就像是《基础教育》的姐妹篇。其背景上也放着原子弹爆炸的图像,前景的地面上则有几十个躺在地上防空的“人”。当然,由不同图像并置法创作的作品有很多,如《东风·金龙》和《信仰者的遗物》等等。限于文字,在此就不一一加以评介了。

作为中国当代艺术的重要的代表性艺术家之一,王广义在三十多年的艺术创作中,用绘画与装置这两种的不同艺术方式表达了他对历史、艺术、生命等重大命题的综合性思考,进而诠释了他对人类生存状态与意识形态之间关系的深刻理解。在这样的过程中,他一方面对传统绘画进行了必要的改造,即在使其从审美特征中解放出来时,引入了艺术新对象的因素——观念及具有认知价值的表现;另一方面又结合中国特点与个人经历,对来自西方的装置艺术进行了全新的开拓,从而打上了深刻的个人印记。可以说,在中国当代艺术的格局中他是唯一的,在国际当代艺术的格局中他也是唯一的。人们只有从一个全景式的视角才能真正全面地理解他的艺术。而在这方面,我们所做的工作远远不够,还须去做更多、更深的研究才行!

2016年8月26日于武汉东湖华侨城

注:

[1]这次会谈于2016年5月6日下午在王广义北京工作室进行。

[2]载《王广义:作品与自述1985-2015》13页,湖南美术出版社,2015年。

[3]即将多幅绘画、影像作品、叙述性文字、生活中的物品以及声音组合在一起,从而使它们成为表达一定思想观念的多角度形式语言。

编辑:丁晓洁

相关新闻

0条评论

评论