No.3 艾未未

关键词:难民;政治年

艾未未 图片来源于网络

2016年1月。艾未未对外宣布他已经在莱斯沃斯这一难民进入欧洲的第一要站成立工作室。他希望能够借此为这里寻求庇护的难民移民争取更多的关注。这次举动标志着艾未未艺术的一次转变,尽管其艺术主题一贯是政治的,但之前更多的是关注中国的人权问题。

艾未未至此已明确其重心为国际人权状况。“作为一名艺术家,我不得不关注人类的挣扎,我的艺术从未与此脱离。”

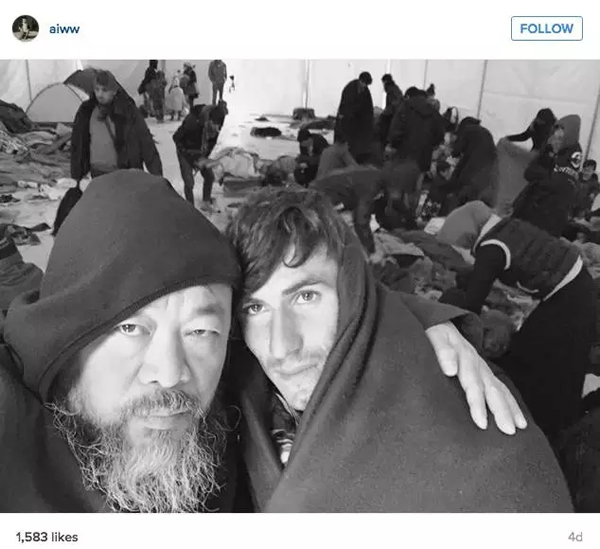

艾未未在社交网络上发布的其于难民合影 图片来源于网络

艾未未在社交网络上发布的其于难民合影 图片来源于网络

艾未未在希腊难民营前 图片来源于网络

当地时间1月26日,丹麦议会通过新法案,规定警方有权搜查难民住所,并没收难民携带的超过规定限额的现金和贵重物品。消息一出,丹麦国内外反应强烈,而正在丹麦举办展览的艾未未也鲜明地表达了自己对此项法案的反对态度,他决定提前关闭自己在丹麦的展览《断裂》(Ruptures),这场展览于去年3月开幕,原计划持续至2016年4月中旬。

2016年2月。2015年9月一名难民儿童遇难的场景被土耳其的新闻摄影记者拍摄了下来,随后这张照片随着网络和社交媒体迅速传遍了全球,并且引发了国际社会对于欧洲难民危机的进一步的关注和讨论。艾未未对这张照片,进行了再次创作:模仿遇难儿童趴在沙滩上,这一举动引发了国际排山倒海般的评论。

艾未未模仿溺水男童的照片 图片来源于网络

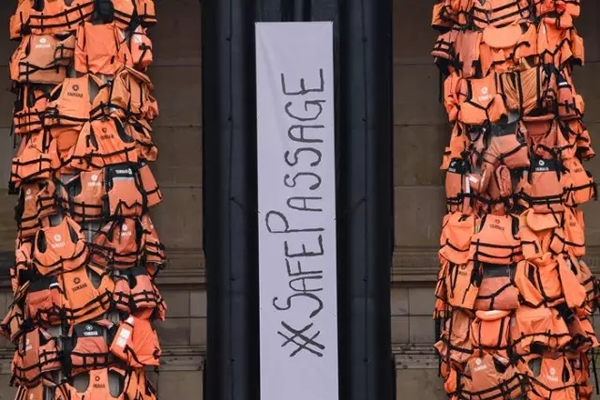

但这位来自中国的艺术家及社会活动家仿佛对外界的批评充耳不闻,随后,在他的公共艺术作品中,把14000件难民使用过的救生衣系在了柏林音乐大厅(Konzerthaus Concert Hall)外的罗马柱上。这些荧光橙的救生衣,是由艺术家本人在近期频繁来往于希腊莱斯博斯岛的期间集合的。然后将这些救生衣紧紧缚在这座19世纪建成的音乐厅外墙的柱子上。

艾未未于柏林的救生衣艺术装置 图片来源于网络

艾未未于柏林的救生衣艺术装置 图片来源于网络

艾未未于柏林的救生衣艺术装置 图片来源于网络

2016年5月。艾未未在希腊的首个个展将在雅典基克拉迪艺术博物馆(Museum of Cycladic Art)举办。这次展览取名为《艾未未在基克拉迪》,暗含了艺术家本人对古代材料和工艺的偏爱,展出作品包括受博物馆考古收藏启发所创作的新作大理石雕塑、回应难民危机的创作。其中收入10%将用于资助难民。

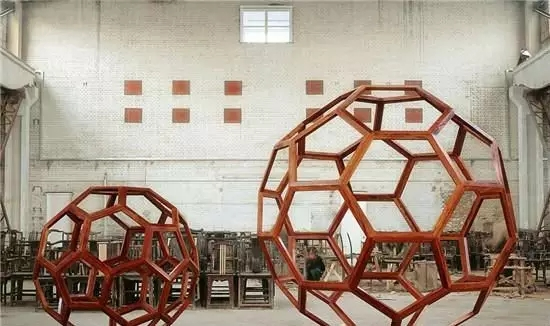

《黄金分割》,艾未未。图片源自于网络

同月他专注于拍摄一部关于难民危机的纪录片,他于5月9日飞到了以色列,在这里为他的电影项目进行一系列的采访。在完成耶路撒冷和约旦河西岸的行程之后,以色列却拒绝其入境。部分以色列新闻媒体对该事件进行了跟踪报道,加上社交媒体上也掀起了不小的风波,这位艺术家和他的团队最终被获准入境。艾未未在以色列完成几百个采访,而他的这部纪录片预计在2017年面世。

艾未未以及他的摄制组5月9日在约旦河西岸。图片来源于Facebook

2016年8月。2016年9月9日至12月18日,银川当代美术馆即将举行第一届银川双年展,由73位国内外艺术家组成的参展阵容正式公布,但与今年6月份公布的第一批参展艺术家名单略有出入——艺术家艾未未的名字未能出现在参展艺术家最终名单中。在艾未未的推特上,通过转发,他也再次证实此消息发布:

我刚刚才得知我的作品由于“政治敏感”因素,被剔除出了银川当代美术馆双年展的展的名单。审查制度虽然早已不新鲜,但是对我而言比较惊讶的是,一个“国际艺术双年展”,邀请了上百名的艺术家和国外策展人,还要单单除名一位一直在为人权和言论自由做斗争的艺术家。从这一点可以看出,我们面临着一个被意识形态割裂的世界,艺术只是某些社会里被用于政治宣传的装饰品。

中国一直在谋求建设一个缺乏言论自由的现代化的社会,但是没有了审美道德和哲学意识,艺术只是虚假文化手段中被摆弄的木偶。

所以,我也很高兴自己没有成为政治装饰物的一部分。我坚信,我们真正应该实现的,是为了人道主义的言论自由而努力。只有这样的艺术才值得做。

艾未未 图片来源于网络

2016年11月,艾未未在纽约的四个展览同时开幕,再次集中博得巨大的社会关注。他的作品在三个画廊四个空间里的展览,深刻探讨了政治危机下难民沉重的生存环境:苏荷区的戴奇项目画廊(Deitch Projects)展出“自助洗衣店(Laundromat)”展览,在第五大道和切尔西展厅的玛丽·布恩(Mary Boone)画廊以及里森画廊(Lisson Gallery)举行三场同名为“根与枝干(Roots and Branches)”的展览。

“自助洗衣店”展览现场。图片来源:王悦

“自助洗衣店”展览现场的纪录片截屏,显示艾未未在整理难民衣物。图片来源:王悦

“自助洗衣店”展览现场的难民鞋。图片来源:王悦

铁树根(Iron Root),铸铁,2015年。图片来源:王悦

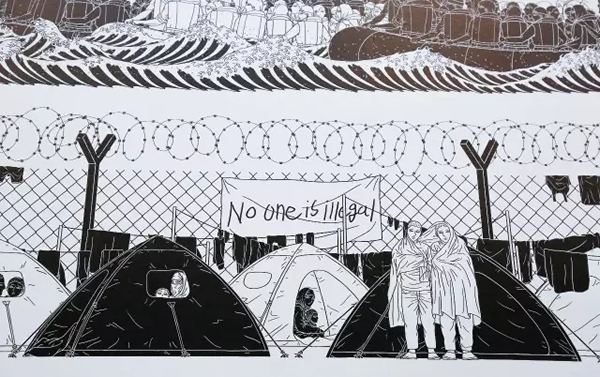

现场的墙纸细节(帐篷后的标语写着“没有非法移民”)。图片来源:王悦

墙纸之“金色监视器”背景前的花梨木,玛丽·伯恩画廊(切尔西空间),图片来源:王悦

这位中国艺术家艾未未在2016年一整年中,几乎月月都爆出吸引国际眼球的新闻或是展览项目,当之无愧成为2016年当红艺术人物之一,而其身后的关键词“政治年”,值得我们深思:

许多艺术家都会把政治作为艺术的题材,艾未未就是最好的例子。他先是挑战了中国的政治,而后又跑到了欧洲,作为一个来自中国的“异见”者,一直以来艾未未在欧洲是成功的、广为人知的、极具舆论影响力的艺术家。他用一个个充满政治敏感性的行为艺术使自己饱受赞誉的同时,也恰到好处地站在舆论的正确方向。

艾未未 图片源自于网络

当代艺术作为一个社会整体文化的一部份,它触及和探讨的问题必然也是社会科学研究探讨的对象。对问题的讨论只能在一个良性的社会科学态度中才能得到一个适当的结论,反之,对当代艺术的存在理由和运动轨迹的批评讨论研究更是离不开它特定的社会政治学语境。因此,对当代艺术背后的社会意识形态机制的洞悉必须要运用一种政治性的艺术干预方式,才能在日趋复杂多变的社会意识形态异态景观中进行真正意义上的当代艺术的实践。

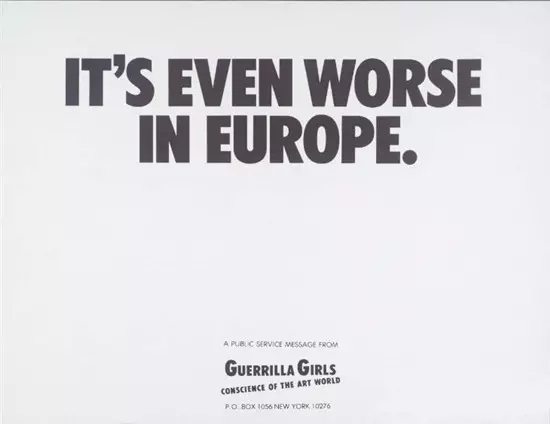

纵观今年,除了当红人物艾未未的展览,游击队女孩英国首次个展于今年10月1日伦敦白教堂画廊亮相,深究欧洲艺术圈不平等问题。这个艺术小组将针对400余家欧洲的博物馆馆长进行研究调查,目的是为了考量艺术圈中多样性的现状,“我们想通过这个项目来提出问题,‘现在的博物馆展现的是当代艺术多样化的历史,还是金钱和权力的历史?'”。

《这在欧洲更糟糕》,游击队女孩。图片源自于网络

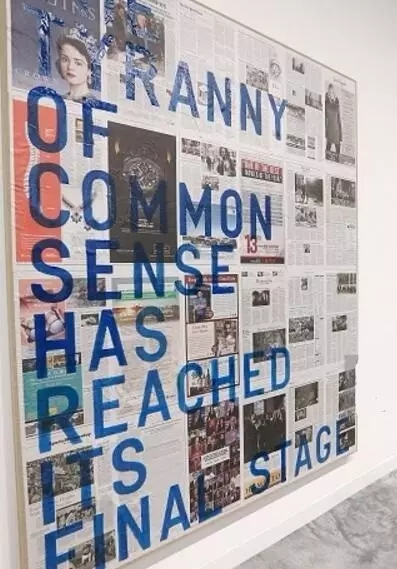

美国大选之后,艺术家里克力·提拉瓦尼(Rirkrit Tiravanija)立马就创作了3件作品并由加文·布朗集团画廊(Gavin Brown’s Enterprise)推荐至巴塞尔海滩艺博会。这些作品贴满了11月9日纽约时报的复印件,其上赫然写着:“暴政统治已经到了它最后的阶段。纽约时报,2016年11月9日。”文字是用丙烯画上去的,其中内容和表现力让人看了以后倍感压抑;或许这正是因为它反映了惊人的现实。

里克力·提拉瓦尼作品在2016迈阿密海滩巴塞尔艺博会 图片源自于网络

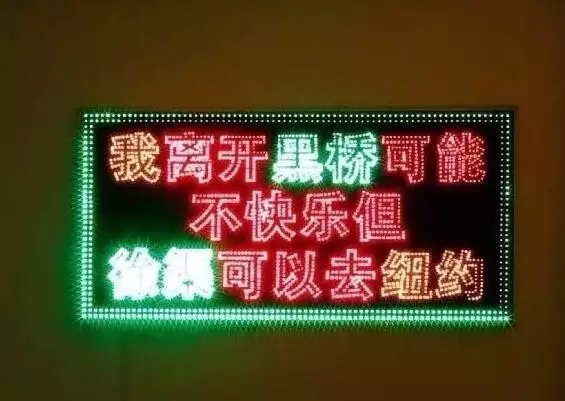

而就在近日北京黑桥艺术区的拆迁也在中国当代艺术界掀起一段不小的风波,从06年艺术家陆续搬到黑桥,到今年年底的全部搬离,十年黑桥,见证了不仅仅是中国政治大环境对于青年艺术家的冷漠和不关心,更是从侧面体现中国在培养青年艺术家方面巨大的薄弱点。有人将黑桥的拆迁比作曾经圆明园的情况,不论是在哪一个时代,中国艺术家们继续着他们的“大流散”。

《我离开黑桥可能不快乐但徐渠可以去纽约》,贺勋。图片源于Hi艺术

黑桥艺术区 图片源于Hi艺术

因此无论我们纵观历史,还是着眼于活生生的现实,都共睹政治对于艺术压倒式的影响,艺术可以说是政治的镜子,这或许是当代艺术近年如此火热的原因。很多人认为艺术不应该被政治,不过越是日常的、个人的方式在今天越可能是政治的,艺术应该以一种开放、敏感、批判、理性、实践的方式去探求,这才是艺术政治的正确表达。2016,好一个艺术“政治年”!

编辑:江兵