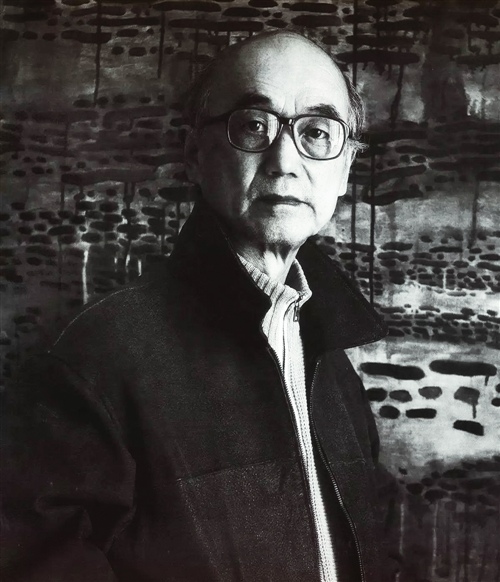

2016年12月24日至2017年3月26日, “中国当代艺术收藏展系列”之“余友涵”回顾展于上海当代艺术博物馆举办。这是中国重要当代艺术家余友涵先生迄今为止规模最大,内容最为全面的回顾展。展出其绘画作品、手稿和文献两百余件。

在这场大型回顾展上,可以清晰地看见余友涵的创作轨迹。从八十年代早期的抽象画到中后期的 “圆”系列,九十年代的“啊!我们”系列和2000年以后的“沂蒙山”系列,再到近年新作二十余件,艺术家在人生各阶段的思考都呈现在画中。

已过古稀之年的余友涵仍然保持一份艺术家的天真,他笑着说:“我走进展览大厅,心情喜悦。哇!这些都是我画的?三十多年绘画场景不时地出现在我的眼前。”

余友涵说:“艺术来源于生活,高于生活,而生活就是社会的一部分,所以艺术与社会紧紧相连。”而他的创作也与自己所经历的社会变迁紧密相关。

八十年代初,西方思潮涌入中国,那时正在上海工艺美院教书的余友涵也受到了感召,也是在这时,他开始尝试创作抽象画。“我对当时的艺术表现现实的东西非常厌烦,就想找一个象牙之塔,获得安定。”这个象牙塔就是抽象画。

八十年代中后期,经历了一连串社会变动后,余友涵对于无休止的折腾感到厌倦,他追求朴素简单的行事方式,于是就有了“圆”的创作。在“圆”中,老子“无为而治”的思想与抽象画不冗余赘饰的表现形式相契合。余友涵的解释是:“这是在抽象地表示宇宙中一切运动的自发和自由。”

在1991年的一首小诗中,余友涵写道:“批判是现代艺术的生命,美即批判;过多的批判之后人们渴望安静,这时美即安静。”九十年代,余友涵不再进行政治波普创作,转而改画普通人、众生相。相比政治波普系列,余友涵认为:“普通人范围比较宽泛,我只要联系中国历史和现状,并注重表达自己的情感就好。”

2002年,余友涵去沂蒙山为教学踩点,时间仓促他没能现场写生。回到上海后,他根据所拍的照片画了《沂蒙山》系列。在他的画笔下,沂蒙山的风土人情和淳朴民风得以再现。尽管这一系列作品是参考照片画出来的,但余友涵认为,真实不在于细节,而在于心理的准确表达。“《沂蒙山》系列作品共有二十多幅,每一幅都是一个独立的手法画成的。”

从2003年到2016年,余友涵再度回归对于抽象圆系列的创作。“三十年中我不断探索,而且越来越感觉到艺术的追求无止境。虽然现在与当时的心境不同,但我喜欢画画,要画出自己的抽象画的艺术理念没有变。”在这不断的摸索中,余友涵认为自己表达的是对一种哲学的致敬,即对自由精神的致敬。

站在岁月边上回头望,余友涵用画笔表现了时代的变迁,同时又坚持了自己对于艺术的追求。他说:“我的终生追求是真善美,绘画也是如此。”

《21世纪》:你对抽象画的探索已经坚持了三十多年,最初选择这种艺术表现形式的契机是什么?

余友涵:我在八十年代左右画了第一幅抽象画,这个时候有一种要现代化,要追赶西方,但是也要有民族的东西的心态。当时各种东西我都尝试过,弄来弄去感觉没有称心如意的。八十年代初,赵无极在杭州有一个展览,在这以前,在上海博物馆还有一个美国波士顿的展览,有一些抽象表现主义的绘画作品。当时看了赵无极和美国的这些作品非常受启发。我对中国老子的学说也特别有兴趣,看到《老子》里边的“道生一,一生二,二生三,三生万物”,觉得这倒是不错,这样就找到了一个点。

《21世纪》:为什么会想到以“圆”为载体来表达自己的艺术理念?

余友涵:在反复的思考和实践中,我选择了一个简单的形象——圆,作为画面的主要形象。由于圆的安定感,所以它既可以表现一切事物的“始”,也可以表现一切事物的“终”,并由此寓意“一瞬”和“永恒”;圆形象征着循环的运动,也暗示着收缩与膨胀的运动,所以它表现了一种博大兼容并蓄以及合理、和谐;圆既可以被看做一个点,也可以被看做一个无穷大的面,它同时代表着微观的基本粒子与宏观的总括;圆的封闭性有着虚静与内涵的含义。

我希望我的圆形符号既是宇宙本体的象征,又是宇宙精神的体现,还是我个人内心理想的表白。

《21世纪》:你画笔下的圆都是由流动的笔触构成,这些点和线条有怎样的象征意义?

余友涵:什么事物的基本单位都是简单的,大量单位的不同组合就可能表达出事物的千姿百态。这有点像现在的数码原理,用0和1的不同组合就可以表达出所有声音与图像。但是我说的表达并不是实物真正地呈现在我们面前,我画的是抽象画,我所称的表达不过只是一种暗示,一种感觉而已。

《21世纪》:《沂蒙山》系列是很特殊的存在,即使手头只有照片资料,你还是创作了这一系列,是什么激发你对沂蒙山的强烈创作欲?

余友涵:我喜欢用眼睛去观察改变,大改变如八十年代中国开始建设经济,这个背景下的人们觉得经济发展肯定是好的,因为大家穿的衣服、住的房子都变好了。但是我又觉得难过,为什么经济发展的时候每个人只想到钱,别的东西就不管了。

我跑到山东平邑县时,看到那个地方的农民依旧保持着亘古以来的淳朴样子,他们住的环境与土地、穿的衣服和使用的农具,几乎就跟汉朝一样,没有什么改变,而且他们的心灵都也保持着。我不知道说什么话,就画了《沂蒙山》系列。

《21世纪》:你的作品随着社会的变化而变,你认为在如今的社会环境中,你的艺术创作会有怎样的新发展?

余友涵:绘画不是一成不变的,形式与内容都会有变化,不同时期不同阶段也会有变化,这没有什么奇怪。

《21世纪》:相比于现在许多艺术家标新立异的创作形式,你的艺术创作却不那么注重“观念”,为什么?

余友涵:我为什么还要画“没有”观念的画呢?因为今天艺术的格式“观念”实在太多了,我已经分不清哪些是新观念,哪些是旧观念,哪些不是观念。80年前杜尚用小便器向艺术宣战,我理解他反对的是艺术的狭隘,今天新的狭隘又形成了。一味求新的艺术多了观念,多了奇异,却少了价值。诚实让位于机巧。

编辑:江兵