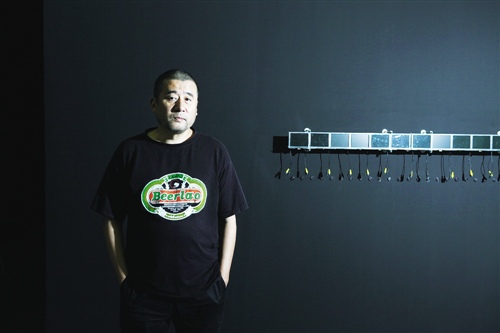

从1988年张培力创作的《30×30》面世算起,今年是中国录像艺术诞生的第30年。张培力,这位中国录像艺术的先驱人,本月将要启程芝加哥,举办名为“记录·重复”的个展。从不被理解到走向大众,从个人探索到指点后生,张培力的30年经历了许多。

回顾中国录像艺术的早期,张培力坦承那是一个反叛的年代,艺术家们拒绝继承,只看西方。尤其在形式上,全面接纳多元、自由的艺术形态。现在想起来“也许有些太激进”,但正是这种闯劲和勇气,打开了中国多媒体艺术的大门。他的第一件录像作品《30×30》,记载了一面镜子被不停打破并修复的过程,被伦敦泰特现代美术馆收藏。

但是,在张培力看来,最初的成功是艺术家的一种包袱,被成功束缚是最可怕的。而摆脱这种束缚依靠的是反省和敏感。对于张培力来说,更多的反省来自于无尽的好奇心。在创造自己的艺术语言过程中,他探索着我们所处时代里最宏大的背景叙事之一:中西方文化的交融。

张培力强调“揉碎”。面对作品的地域化与工具化表达,张培力既不愿刻意地回避更不愿刻意迎合。因为今天的中国“不是封闭的社会,不裹小脚,不穿长衫马褂,不留辫子”。但地域性又广泛的存在于中国人的经验里。“揉碎”是一种本能的反应,意味着从身边的世界中寻找新的东西;同时也是艺术家的理性,是系统的总结和消化。

本次在芝加哥举办的张培力个展恰逢中国录像艺术诞生30周年。在这30年中,张培力既是艺术家,也是青年艺术家的领路人。在新媒体艺术的教学方面,张培力有一整套自己的思考,同时也在教学中大胆的实践。到今天,他的学生们成为了中国新生代的新媒体艺术家,同时也是他的好朋友。在采访中,张培力称他们是“这30年最大的慰藉”。

现在的张培力正拓展自己的创作媒介,三十年过去了,仍然是好奇心在推动他继续发现和创作。版画、数字打印、声音作品、机械装置,种种新材料、新媒介带给张培力新的挑战。张培力说,他喜欢迎接挑战。

《21世纪》:中国录像艺术已经30年了,你觉得是否需要做一个回顾?

张培力:中国录像艺术之前有几个专题性的展览,1996年做的“现象影像”展览,参展的艺术家到今天都是中国录像艺术的代表人物。这是一个标志性和转折性的展览。中国的录像艺术自上世纪90年代兴起到今天,越来越多的展览、艺术院校和观众都开始注意到这种艺术。2011年民生美术馆做过一个回顾性的录像艺术展,但是那个展览上还是以上世纪90年代做录像艺术的一批人为重心,80后、90后艺术家的作品不多。那个展览可以说是对中国录像艺术最大规模的一次理性梳理。

但是除了这两个展览以外,中国对录像艺术做研究、梳理、批评和分析的专家很少。大多数展览也是把录像归到多媒体一类,很少有专门做录像的。同时,录像艺术也没有真正的研究机构,我们给OCAT上海馆的定位是新媒体和建筑(编者注:张培力是OCAT上海馆馆长),试图做一个研究平台,但是目前还受到很多条件限制。我想这可能和当代艺术在中国起步比较晚有关系,很多从事当代艺术研究的个人和美术馆都是从这几年刚刚开始。

《21世纪》:你最早读的是油画系,后来为什么转做录像呢?

张培力:因为那时录像带给我新鲜感,这几年录像给我感觉没有太大的挑战性,没有想做的冲动。因为一件事最刺激的状态是在可控和不可控之间。感觉这件事是陌生的,但是我似乎又可以去了解它,去尝试,才会让我感到兴奋、想做。完全的陌生也不行,但太近的东西就缺乏挑战性,好像你还没有开始做就已经知道结果,而且结果是一定的,可控的。

一件事从陌生到没有挑战,艺术家也会往里面加入新的东西。因为审美疲劳是必然的,如果总是老生常谈,艺术家和观众都会疲倦。观众的疲倦可能稍晚一些,艺术家开始尝试新的东西,观众可能还没反应过来。可能等到艺术家开始有些疲倦时,观众才发现这个有意思,这中间有一个时间差。当然这很正常。

《21世纪》:大家会叫你中国录像之父,你直面这个说法的感受如何呢?

张培力:我觉得这种说法有点搞笑,如果说父,白南准可以算是录像艺术之父,且只有这一个父。其他什么的,没有意义。谁第一个在中国做录像艺术,这不重要。好像其他艺术家的创作源于我,这对他们是不公平的,每个人都在做自己的艺术。可能时间上晚一点,但这和科学发现不同,第一个创立相对论的人很重要,但艺术不同。艺术家受到各种各样的影响,比如我,受到很多中外伟大艺术家的影响,也受到我朋友们的影响。我不可能是闭门造车自己想出来做录像的。

媒体后来这么称呼我觉得是为了方便让大众认知,中国大众对艺术的了解和接受度是比较低的。我父母对我做的东西都不明白,他们觉得我学油画的去做录像,录像怎么能是艺术呢?观众也同样,他们知道有录像这么回事,但是该怎样去看,怎么算是好的作品,它在说什么,很多人都觉得云里雾里。不像绘画,可以从笔触、从形象中看出艺术家想要表达的概念。

《21世纪》:中国的录像艺术在西方人眼中是什么样的呢?

张培力:中国录像艺术最早也不被西方艺术界所了解。西方有白南准首创了录像艺术,他们的比我们早二三十年起步。他们有时候就会想,为什么中国会有录像艺术?最早我碰到西方观众委婉的提出这样的问题:你为什么要做录像,在做之前你知不知道什么重要的艺术家?其实意思很明白。他们并不了解中国整个的艺术状况,背景、文化了解得不多,所以会有这样的疑问。我觉得他们会渐渐注意到中国的新媒体艺术的发展,明白新的技术和不断变革的社会环境会创造新的艺术形式。

中国在1980、90年代经历的社会变迁和西方1960、70年代很像,但中国没有按照西方变化的顺序走,而是在很短的时间里同时出现各种变化。这是录像艺术创作存在的基础。同时那时的录像艺术也是一种反叛,那时候我们只看西方的艺术,不喜欢官方语言影响艺术。虽然官方的艺术也有优秀的东西,但它属于那个过去了的时代。我们再去拷贝那些东西是不可能的,而西方的艺术对于我们来讲都是新的。比如超现实主义的马格利特和达利,在1980、90年代的西方看来不是新东西,但对我们来说就很新、很有意思。

在那时候,这种选择上对西方的倾斜几乎是本能的,现在看来觉得会不会有点太激进了?因为对于艺术家来说,本能固然重要,但是理性也同样重要。艺术家最终会慢慢反省,无论是何种文化,最终必须揉碎他们,创造自己的语言。比如芝加哥美术馆本次的策展,他们一定是仔细去观察分析,梳理出一条线索:你是中国的录像作品、艺术家,那么与西方的不同在哪里?

《21世纪》:对你来说,在芝加哥办个展的意义是怎样的?

张培力:我觉得往大里说,冠冕堂皇一点,中国的现代艺术需要国际视野。艺术是活在当下的,当下和50、100年前有什么区别呢?最大的区别是,我们的艺术不是给县城里的人看、不是给身边人看,也不只是给中国观众看,而是拥有了更加宽广的观众。我们需要揉碎的不止是中国文化,还有西方文化,然后再去创作。客观上这两者的差异很明显,但主观上,你很难说你受到哪种文化影响更多。我觉得这两种文化是可以糅合在一起的,所以我一直很反对用民族的东西来对抗国际性,或者反过来,或者将什么东西民族化。我觉得这是文化上的保守主义。

当然,我不否认中国和西方的艺术交流还有很多问题,整个当代艺术还是由西方在主导。这一点需要改变,但是中国艺术家没有办法说先去改变这个文化格局然后再怎么样。我们只能期待中国的艺术家或评论家逐渐对世界产生影响,越来越多的中国艺术家去国外展览,西方艺术家也来中国展览。

编辑:江兵