从录像到新媒体:从张培力说起

0条评论

2014-08-06 09:47:21 来源:艺术与设计微信

“录像艺术是一个病态地乐衷于建构自己的历史的媒体。它的文化英雄们的早期的态度明确但是过于夸张和简化,而只有这样简单的姿态能引起注意和理解,更复杂的洞见则经常被忽略。” 邱志杰与吴美纯关于录像艺术近似揶揄的话语并非真的讽刺,反之,通过将录像艺术形容成一种“别扭”的存在,他们将其从早期纷杂的艺术运动中拎取出来,正式确认了这一历史的存在,使这个特殊的艺术门类区别于获得商业成功的架上绘画与更加激进的行为艺术,为今天的观众提供了另一条审视艺术的路径。尽管现在已经很少有人再单一地探讨这一媒介,不可否认上世纪80年代后期至90年代中期,录像艺术在一个重要的历史节点出现并完成了它的任务,最终作为一股潜流汇入当今新媒体的大浪潮中。最近包括《齐物等观》在内的诸多新媒体展让人们又注意到了张培力等一众以录像艺术开始新媒体创作的“老将”。

1988年,张培力参加“88中国现代艺术创造研讨会”(黄山会议),提交了中国第一件录像作品《30x30》,这件3个小时的作品在会上只放了10分钟,原因是没人有耐心看完它——录像全程表现的是艺术家如何将一块玻璃摔碎再粘结在一起,并且如此循环往复的过程。张培力说:“我想制作一个让人感到腻味、心烦的东西,它没有概念中的可以引起愉悦情绪的技巧,它让人意识到时间的存在。录像所具有的时间性恰好符合这种需要。”

与西方录像艺术60年代兴起时所抱有的政治性倾向不同,录像艺术在中国的出现(尤其是在张培力这里),很大一部分所针对的是85新潮兴起的泛文化热情,他甚至为自己设定了“制约机制”:“制约机制的基本条件应当是:一,排除观赏性、娱乐性(包括带有痛苦成分的娱乐)、喜剧性或新闻性。二,有一个严谨的、中性的规则,以引导‘观赏’或‘介入’。三,所有人都是自愿参与的。四,不存在与艺术无关的权利干预。” 在这里他有意将录像语言与其通常所承载的社会性意义分离,不再使镜头为线性叙事服务,而是从新技术中挖掘新的艺术形态,呈现录像语言的内在力量。当然录像艺术也不排除社会性,因为运用录像这一通俗技术来做精英艺术本身就是对艺术与大众传媒机制关系的反思,也就是通过日常来反日常,它直接挑衅着人们习以为常的观看。

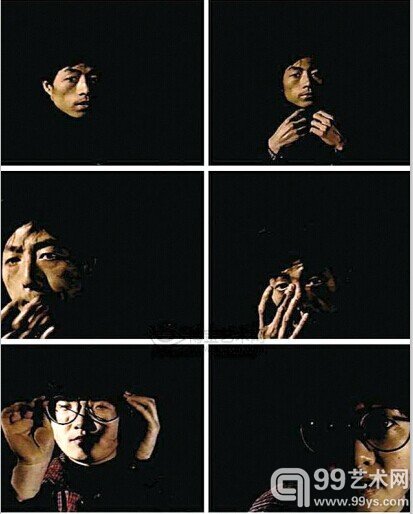

此外,易碎的玻璃等在某种程度上成为艺术家心理与生理的隐喻。1991年的作品《(卫)字3号》中,艺术家用肥皂洗鸡,持续两个小时后直到小鸡被顺服,1992年的《作业一号》表现的则是不断用针戳破手指挤压采血的过程,张培力这类作品大多为固定机位拍摄,不加过多剪辑并充满重复性的单调,直到1996年《不确切的快感》依旧沿用了这一策略,拍摄反复抓挠一处皮肤的场景。基于对哲学性的85现代艺术运动的怀疑,张培力更关注个人经验和一些具体事物,并声称“语言本身也是一种道德”、“形式本身就是道德”,在“抹杀艺术的神圣性”的同时,赋予了录像新的光晕。

中国录像艺术群体与展览生成

张培力90年代中期以前的作品的确有某种风格可循, 而且某些惯用手法在当时其他艺术家的录像中也可以见到,特别是颜磊93年的作品《化解》和《清除》,前者拍摄的是一双手不停地玩各种"翻花绳"游戏,后者是艺术家用镊子一根根地夹自己的腋毛,他94年的作品《1500cm》则表现一个人洗胗条,量胗条,将胗条塞进口腔再拉出的过程。与这类作品相比,邱志杰的作品《作业一号:重复书写千遍兰亭序》记录了他重复书写直到纸张变得一片漆黑模糊不清,虽然同样采用看似重复的行为,但更多地被赋予了文化意义。而朱加在《永远》中,将一架小型摄像机固定在三轮车的轮子上,在北京街头骑行,摄下的街景不停地旋转,后来他还为这个录像带配上了睡觉时打鼾的声音,研究者凯伦·史密斯认为画面专注于首都的建筑遗迹,这可以成为“包罗万象的提示”,成为与文化、现代化以及都市环境相对的举动。

这一时期重要的录像作品还包括李永斌的《脸》,王功新的《布鲁克林的天空》,陈劭雄的《视力矫正器》等,尽管这些作品具体呈现的问题不一,它们大致都与当时以表现文化符号、政治态度为主的艺术潮流相对立,为活动影像进一步的发展提供可能。到96年为止,全国范围内录像艺术的实验已经非常广泛,不断有艺术家开始尝试这一媒材,吴美纯、邱志杰策划的《现象·影像》展集结了当时最主要的15名影像创作艺术家,一方面呈现对于媒介本身的反思,另一方面探索如何借助录像媒介进行多层次的表达,展览同时出版的两本展刊《录像艺术文献》和《艺术与历史意识》首次引进录像艺术的研究,使之成为严肃的议题。

96年的节点之后,录像艺术展览开始迅速地增长,包括由录像艺术组成的艺术家个展,如《神粉1号:王功新个展》,宋冬的《看》个展,邱志杰的《逻辑:五个录像装置》个展。吴美纯策划的《97中国录像艺术观摩展》中展现了数码媒体与后期剪辑系统如何为录像艺术拓宽视野,98年在长春由黄岩策划的《中国录像艺术展》和99在澳门由张颂仁策划的《快镜:中港台录像艺术展》将录像艺术的展示波及到全国范围,此外艺术家汪建伟和冯梦波分别带着录像作品《生产》和《私人照相簿》首次参加了第十届卡塞尔文献展,中国艺术家的录像作品开始频繁出现在全球各大录像艺术节中,例如柏林、赫尔辛基、阿姆斯特丹等。

早期录像艺术技术要求之低使之成为继行为艺术之后没有门槛的艺术门类,越多人参与,就越容易加深这种艺术投机取巧的嫌疑,特别是在录像形成某些特定表达范式之后,大量的模仿与故作高深的录像持续出现,也使重新注入新的技术可能以及表现形式成为再次激活影像媒介的便捷手段。

从录像到新媒体

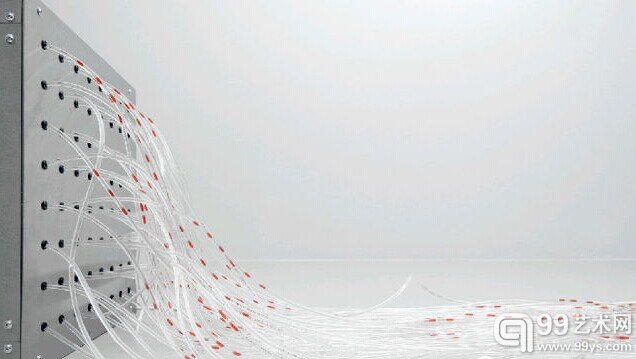

同时,随着录像技术的流行与进步,艺术家的兴趣也在渐渐随之转变。特别是当 “数字媒体”对于传统录像的冲击进一步拓展了“新媒体”这一领域,模糊了录像与新媒体之间的界限,使活动影像不仅记录现实,同时也记录虚拟世界,“重绘了当代文化的蓝图”,让录像艺术转向新媒体如数码影像、动画、观念摄影、声音装置、互动装置以及多媒体发展。在具体案例上,以冯梦波为代表的数字媒体艺术家的作品极具互动性,早期的作品《智取威虎山》出于对在线动画游戏的兴趣对经典故事进行了现代改写,而汪建伟的作品如《屏风》则是通过影像、剧场等呈现多媒体的面貌。2001年6月,中国美院新媒体艺术研究中心正式成立,并且设置学术研究部及工作室,成为国内新媒体艺术专业开创者,由此也使越来越多年轻艺术家投身到新媒体的创作中。这个新媒体系的系主任正是张培力。

2000年之后,被誉为“中国录像艺术之父”的张培力开始使用新的策略创作录像艺术,适时地从拍摄的创新行为退回到对影像本质的审视,在众多求新求异的新媒体艺术中显得异常冷静与独树一帜。自2000年开始,他不再用摄像机拍摄录像,而是从市场上出售的影像制品中寻找素材,寻找那些“符号性的、模式化的,有时间概念的因素”,从老电影中截取片断并加以处理,使其摆脱原有的线性的结构和时间背景。他认为这些老电影所呈现的语言模式源自于系统的原则和符号:“这些原则存在于我们的记忆中,影响和决定了所有人的思维和行为方式,系统、原则对个体记忆和日常经验的影像和控制意味着政治,可以说政治既是抽象和普遍的,又是客观和具体的,而不见的因素要比可见的事物更重要。”张培力从《30x30》开始的创造日常转变为对于日常影像的解构,这貌似颠倒的创作逻辑正暗示着我们录像艺术出现的真正动因还是因为录像是一种新的表达手段,录像艺术走向新媒体的叙述不要误入技术进步论的单一解读。

在关于张培力这类作品的评论中,他的作品不可避免地被赋予了某种政治性与社会性,但张培力极力地推脱这点:“我特别反对把符号作为一种策略,我特别反对利用一种文化心理,一种固定的观看或认识的模式。例如非西方艺术家就要带有某种色彩、文化的特征和符号,才认为有意义。……我觉得这样的东西是比较危险的,这不是在艺术层面上进行思考,而是功利的因素在起作用。”因此在表现与社会议题有关的影像时,张培力总是极力使其变得中性,特别是模糊影像与事件的对照关系,例如2008年表现真实车间与车间影像的《静音》,以及表现虚拟气象灾害的《阵风》等。这类型的中性表达不仅在影像媒介,在其他艺术媒介中也成为共同探索的目标,实际上录像艺术磨平社会性的中性风格已然成为另一种社会性的回应。

张培力的最新作品《被显现的图像》利用了感应装置,由观众的观看次数决定影像的呈现效果;而声音装置《碰撞的和声》则提供了一个刺耳的关于反动的想象。看似张培力依旧走在技术创新的路途上。但正如他说的:“我始终希望自己处在艺术和技术,或艺术和非艺术的中间地带,能进能退,对于我来说这是比较自由的空间。我不想让自己看起来既像艺术家,又像科学家。”这种对于新媒体技术矛盾的状态或许从录像艺术开始的那一刻就已经无法厘清了。

编辑:孙毅

相关新闻

0条评论

评论