艺术家不是去创作作品,而是去寻找制作作品的原因,这个原因使我决定做这个而不做那个,这样做而不那样做,原因的寻找并不是由我的个人来确定的。占卜便成为询问原因必不可少的方法。

——黄永砯

黄永砯照片

黄永砯出身中国,在其艺术生涯之初,是1985-1986年“新潮美术运动”的核心人物,于19八十年代末迁居巴黎,并自此活跃于世界艺坛。不断迁徙的生活经验让他更坚信:“变”乃生命之真谛,怀疑才是应有的伦理立场。他对不同文化、传统、意识形态和政治体系之间的相遇、对峙、冲突和谈判等议题,发展出深刻而充满活力的思考——受到全球化、移民、通信科技、经济扩张和地缘政治竞争的驱动,这些问题如今在我们日常生活里无所不在,同时变得更紧迫和复杂。

黄永砯厦门达达时期作品

作为“厦门达达”的领军人物,黄永砯的艺术创作与“厦门达达”的集体性艺术实践之间具有很大程度的互操作性和一致性。他们关注于艺术作品的去物质化和观念性,对美术馆机构展开批判,对传统文化概念和形态加以省思。而就黄永砯个人而言,他不仅在上世纪八十年代末通过改装、破坏、焚烧等一系列激进艺术活动强烈冲击着人们的既定认知,同时也由于其作品中所蕴含的浓厚哲学气质,而成为驰名中外当代艺术界的夯顶式人物。

黄永砯(B.1954)

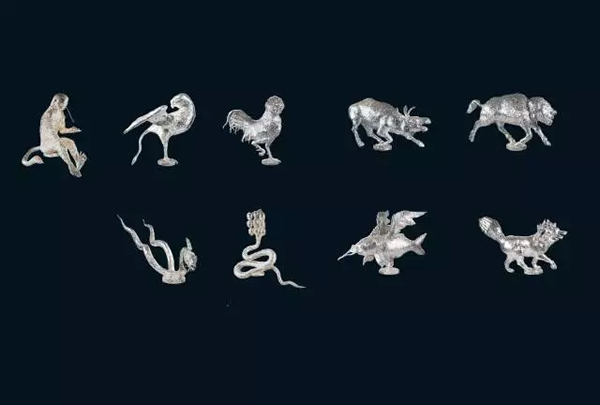

一人九兽

1999年作

石膏、铁架、树脂、银箔

尺寸可变

出版

《巴黎─北京》 P114-117 中国世纪 2002年版

《天下》 P96–97 中国世纪 2004年版

展览

1999年 第48届威尼斯双年展 法国馆 / 威尼斯 / 意大利

2002年 巴黎-北京 卡丁空间 / 巴黎 / 法国

2004年 天下 / MuHKA and KMSKA/ 安特卫普 / 比利时

2007年 卡昂美术馆 / 诺曼底 / 法国

出版物封面

黄永砯在九根拔地而起从法国馆的天花板穿出的柱子顶端放置了九只幻想中的野兽,每只象征着一种不确定并且互相矛盾的未来。作为对现有的主导性世界秩序的替代方案的一种象征,黄永砯通过在未来的东、西方之间构建新的边界来对过去重新进行“协商”和描绘。

——侯瀚如

过去二十年间,动物成了黄永砯创作里的主要形象;牠们被用来象征人类的社会、文化、宗教和对峙和谈判。黄永砯从福柯所提出的知识考古学的角度,通过对古代与现代、西方和非西方等不同多样的文化典故和历史指涉——其参考系从神话故事、宗教文化到历史叙事,以致国际时事——的检视,对牠们进行研究与改造,同时对世界的过去、现在和未来,提出了一个崭新、充满挑衅意味,甚至颠覆性的观点。

1999年第48届威尼斯双年展展览现场

卡昂美术馆展览现场

1999年,黄永砯为威尼斯双年展创作了作品《一人九兽》,在此,他特意挪用了《山海经》中的神兽形象,将其分别作为图腾符号置于柱子的顶端。因此,尽管在神兽形象的来源和柱子的材质选择上,黄永砯表露出对于东方文化元素的再复制和再组合,中国文脉的挪用与承继,然而,当它们被集体性地安装在展厅之外时,虽然起初人们往往会本能地、自然地将其与西方的建筑视为一体,但紧接着,当人们发现柱头的神兽是从遥远的东方而来时,便立刻与西方的文化语境格格不入,从而也油然而生出一种源自于东方的、神秘主义的巫术气息,就像发出了咒语一般。

黄永砯(B.1954)

蟒蛇

2000年作

木

140×250×3000 cm

出版

《占卜者之屋:黄永砯回顾展》 P54-57 美国沃克艺术中心 2005年版

《当代艺术家丛书第三辑黄永砯》 P83 四川美术出版社 2007年版

《对话中国:杰罗姆·桑斯与32位当代艺术家访谈》 P23生活 读书 新知三联书店 2009年版

展览

2000年 蟒蛇 汉诺威-明登 / 德国

2005年 占卜者之屋:黄永砯回顾展 沃克艺术中心 / 明尼阿波利斯 / 美国

2006年 占卜者之屋:黄永砯回顾展 麻省当代艺术馆 / 北亚当斯 / 美国

2007年 占卜者之屋:黄永砯回顾展 / 温哥华美术馆 / 温哥华 / 加拿大

2008年 占卜者之屋:黄永砯回顾展 尤伦斯当代艺术中心 / 北京

2009年 第四届福冈亚洲艺术三年展 福冈亚洲美术馆 / 福冈 / 日本

出版物封面

2000年创作的《蟒蛇》最先是为德国展览空间创作实施的作品。这也是黄永砯艺术的重要属性之一,他常常是应邀在某个时间,为某个空间,在特定的文化或历史语境中创作一件作品。因此,黄永砯的作品具有很强的偶然性,也恰恰缘于这样的偶然性,才得以充分激发起艺术家的创造力和想象力,将现有的文化资源和临时要素进行多义化的转化和表达。作品《蟒蛇》,又名《蛇杖》,“蛇杖”作为一个意象符号,在黄永砯的一系列作品中反复出现,并持续生产出不同的意义。“蛇杖”的原型内涵出自西方基督教文化。在《圣经》的《出埃及记》一章中,摩西受上帝耶和华的旨意,率领以色列民众前往埃及的应许之地,但在途中由于遇到毒蛇,众人因此而死,于是,摩西向上帝祷告祈求治愈,上帝将摩西手中的手杖转化为一条蛇,继而幻化为一个蛇杖,被咬的民众一望这蛇,便可得救。因此,在“蛇杖”的第一层符号意义上,它成为“救赎”的化身。而“蛇杖”,也在黄永砯各个时期的作品中,在与不同物品、不同场域的彼此结构之中延伸出更多的意涵。

《蛇塔模型》 2009 年作

从2000年“蟒蛇”的蛇骨形象在作品中开始清晰呈现,到2009年的《蛇塔模型》将蛇的骨架与建筑加以融合,以蛇骨架构成的“蛇塔”彷如一座巴比伦塔,寓意出历史、宗教与文化的内涵。

法国卢瓦尔河入海口的海蛇骨架装置2012年作

从2012年于法国卢瓦尔河入海口创作的海蛇骨架装置以中国神话形象与欧洲海岸的对冲凸显出“身份认知”与“文化杂糅”的命题,到2014年的《蛇杖》以巨大的体量盘踞于展厅之中,让人在产生敬畏之余,以并不明晰的文化符号激发出人们更深沈的思索,再到2016年的《帝国》,艺术家通过“蛇杖”与五颜六色进出口集装箱的纷繁组合,以视觉的方式探讨全球化经济条件下文化、利益、权力的互相角力。“蛇杖”以“蛇骨”或“蛇骨与蛇杖结合”的方式,不断延展出新的维度,而2000年创作的《蟒蛇》则无疑具有开启性的意义。

占卜者之屋展览现场

在此件《蟒蛇》中,黄永砯以木头拼合出一个长三十米,高一米四的“蟒蛇”造型。从中,可见艺术家强大的动手能力,以及对于作品细节极其出色的把握和完美追求。巨大的木制“蟒蛇”被从半空中悬置而下,蜿蜒曲折至地面,有“上天下地”之势,占据并穿越着整个展示空间。就作品的形态而言,蟒蛇的实体轮廓以极具中国特色的木制造作方式实现,这也大多延续于黄永砯此后的“蛇杖”主题创作中。同时,作品的安排与设置又充分昭示出“蟒蛇”与其动物本源、自然产物之间的天然联系,及其与作为文化象征的展场空间的对冲关系。因此,黄永砯在此不仅隐含了对于“艺术与生活”、“自然与文化”之间固有边界的反思,同时也是在质疑艺术的存在本身。作为一种自然的、动物的、东方的异质性物品,蟒蛇“刻意”地介入到一种文化的、西方的现场当中,也同样借于这样一种临时的现场性,于作品和现场之间偶然的嫁接中,其意义最终获得了新生。“蟒蛇”,作为一种渊源于西方基督教传统的符号,以及由于其外形容易让人联想起东方“龙”的形象,黄永砯在此意图建构出在西方喻意“救赎”的宗教符号和东方象征“权力”、“英勇果敢”、“风调雨顺”等民族图腾之间彼此冲突以及能否互融的探讨。

黄永砯(B.1954)

黄金顶

2004年作

木、金箔、金属

500 x 500 x 500 cm

出版

《奥德赛》 P25-26 沪申画廊 2004年版

《道与魔:里里外外》 P16-21 5 Continents Editions 2004年版

《多元的个人——里里外外,中国当代艺术展》(费大为) 收录于《艺术时空 Art Scope》 2004年版

《里里外外——一个展览提出的关于中国当代艺术的问题》(郭晓彦) 收录于《美苑》2004年第五期

《日常奇观》 P328-329 法国国家视觉艺术中心 2009年版

展览

2004年 里里外外—中国当代艺术展 里昂美术馆 里昂 / 法国

2009年 第10届里昂双年展 里昂当代美术馆 里昂 / 法国

可见,“诡异的文本”及其“意义的模糊性”在黄永砯的艺术中成为“意义增值”与“意义转换”的必要条件或重要前提。这一艺术诉求在黄永砯于2004年创作的作品《黄金顶》中同样显现出来。艺术家将独具中国古典主义特性的亭台楼阁建筑敷以富丽堂皇、金光熠熠的黄金贴面,在此,质朴的榫卯结构与东方对于黄金迷恋之间的反差崭露无疑,但同时,不可否认的是,这也是“西方”对于“东方”展开殖民的最初兴趣源头。因此,在黄永砯的作品中,绝不是简单、肤浅地“向西方人展示东方景观”的视角,或是一种专断性的判定。相反,黄永砯所提供的是一种怀疑论的眼光和一种相对论的论调。

左:2009年 第10届里昂双年展 里昂当代美术馆展览现场

右:《黄金顶》水彩草稿图

重要个展及重要群展

北京保利十二周年春季拍卖会

精品展

吉林站

展览时间:5月18日-21日

展览地点:吉林松花江美术馆(南昌路2号文庙广场)

成都站

展览时间:5月20日-21日

展览地点:四川中国书画美术馆(四川省诗书画院)(四川省成都市青羊区百花潭路10号)

上海站

展览时间:5月23日-24日

展览地点:上海大剧院8层望星空宴会厅(人民大道300号上海今申音像广场)

编辑:江兵