引文

1995年,一件作品出现在德国科隆题为“我们的世纪”的路德维希收藏展上,被主办方起名为《呐喊》。后来,这件作品被展出的次数之多难以准确统计。多部研究专着和大学教材纷纷选择这件作品为封面——这一现象在艺术史上极为罕见。

《呐喊》

1996年,日本美术基金会为这件作品的作者举办了大型个展“不确定年代的人的意象”,这是该基金会首次为外籍亚洲艺术家举办个展。日本传媒把他誉为亚洲最有希望的艺术家;在日本的书店里,他的画册与世界一流大师的画册陈列在一起。

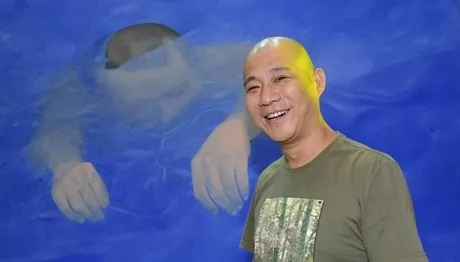

这位艺术家就是方力钧,曾在世界范围内为中国、为中国艺术家赢得了荣誉和尊严。

中国的当代艺术史的发展不过区区几十年,对于其发展,不少人亲眼所见、亲耳所闻、亲身经历,并将继续参与其中的历史;其发轫似乎就如昨天,其经过仿佛就从身边,使我们无法袖手旁观。而从当代艺术史个案研究的角度,关于艺术家生活境遇和精神状态的研究要比关于作品本体的研究更为重要;对于艺术家人格心理结构的形成和演变的研究要比关于艺术家思想和行为的社会心理研究更为重要。

从上世纪80年代末迄今的近30年,方力钧的艺术人生历程与中国当代艺术发展的几个重要时期的特征是吻合的。对于方力钧思想观念、人生态度、思维方式、情感方式以及行为方式的分析和研究就成为当代艺术发展情境逻辑和历史逻辑的构成要素。

借近日将在北京民生美术馆举办的重要展览:一个人的艺术史——方力钧,99艺术网将艺术家自述与策展人、批评家与其他中国当代艺术家的评述并列呈现,以艺术家印象最为深刻的生活经历和艺术思想形成为线索,将各个时期的艺术家认为重要的作品串联起来,讲讲这些作品背后的故事。

希望观者能借此展览对于方力钧有更深刻的解读:一,艺术家幼年及青少年时期生活经历及人格形成对他成年后艺术事业的影响;二,如何理解、分析方力钧作品中所体现的情感纠葛的个性与共性。

因此,今日不是简单的艺术家作品介绍、不是传统的艺术展览报道。而是方力钧作为一位艺术家的,这三十多年。如果说是一个时代造就了我们,而实际上我们同时也创造了一个时代。让时光,在今日倒流。

始于文革的记忆

方力钧有着这一代艺术家的典型经历,而且可以从中看到社会背景对他艺术形成的重要性。他出生在1963年,他5~15岁的童年与少年时代,正是‘文革’高潮到末期的阶段,在“唯成份论”盛行的“文化大革命”期间,一个“出身不好”的“黑五类”小孩于出生之前,其命运基本上已经被决定了,很少有人能够幸免。因为方力钧爷爷被恶意地由富农划成了地主,所以不仅让他背上了“方地主”子孙的沉重包袱,而且时常会遭受到小孩子们的侮辱、殴打和欺负。这种特定的人生经历,对于形成他后来的心理结构、看事物或从事创作的方法无疑起到了重要作用。正如批评家栗宪庭所说,方力钧的经历就是构成他艺术原点的最初原因。而这与许多人更多是从技术上被动进入学画阶段是完全不同的。(鲁虹)

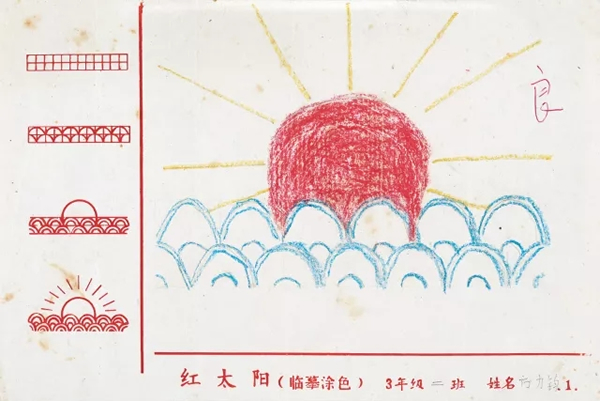

方力钧小学三年级的美术课作业 1975年

来自方力钧的回忆:

那天,像通常一样,我跟着小朋友们去露天广场参加批判会,那是最好玩的游戏,甚至超出电影;因为电影中的每句台词,几乎所有的观众都背的滚瓜烂熟。但这次,被押上台的人中有一个我熟悉,是我爷爷。他脖子上用铁丝挂一个黑板,上面白字写着“方地主”,头上戴着一个白纸糊的尖帽子,刚被扭到台上,就被一巴掌打掉,漏出稀稀落落的秃顶。之前只每次跟着大人小朋友们喊“打倒刘地主”、“打倒王地主’比其他人都更起劲儿,这次,所有人也都在喊,只有我一个人挤在操场中间人群里,逃不掉,天旋地转,脑袋塞在裤裆里、入地无门。

有一次家中无人;一帮小朋友提议到我家里做游戏,在我的家里玩耍是我的骄傲,但这美好短暂而脆弱,小朋友们开始谩骂围殴我,我的属于垃圾阶级的心理和地位无法成为他们的对手,这时,年长我六岁的哥哥回来了,他被眼见的事气疯了,于是痛打了其中领头的,也是年长我几岁的孩子。当家长们陆续下班,我们听到那孩子的哭诉,随着咚咚的脚步和男子发疯一样雄壮的怒吼,那孩子的父亲提着菜刀和棍子向家里冲来,我的哥哥,被同样属于垃圾阶级时刻准备逃跑和躲藏的邻居救走并隐藏起来。男人带领着他们全家,站在我们家的门槛里,挥舞着菜刀和棍子,指点着我父母的脑袋和脖子谩骂着,母亲抱着我,瑟瑟躲在墙角床上,不敢喘气。(1969年前后)

我现在想开放以前始终生活在互相仇恨、斗争中。由于出身造成的不平等,有时使我过早学会容忍或作假。如1976年,周恩来、毛泽东相继逝世。去灵堂悼念时,父亲对我使眼色,我知道我必须哭,但开始哭不出来,后来哭得不可收拾,所有的人都来劝我,老师表扬我。我知道如果我作出某种样子来,就会受到表扬。这些是从小就被教育的结果,你所受到的教育经常与你认为的正确的行为相反,但我想我那时就很可能已经是一个‘两面派’了。这不是你愿意不愿意的问题,你的环境从小对你的压力太大了。

尽管阶级斗争和派性武斗给当时的孩子们带来打群架的影响,但它还保留了孩子们的最基本的方式—游戏。因此,这并没与给孩子带来更大的伤害。但到了方第一次看到自己最可亲的爷爷在批判大会上真的成了阶级斗争的对象,成了敌人时,这种意识形态化的善恶标准才真正给他幼小的心灵刻下深深的伤害,尽管他当时无法解释这种伤害。这种伤害——无论阶级斗争的影响下孩子们的打群架,还是方力钧的被欺辱,爷爷的被批斗,实质是他最初体验的人性中的恶。这些人性的恶,在当时却被美化成善与真理,这是一个孩子乃至当时大多数成年人所无法辨识的。所以伤害即是他们幼小心灵忍受着的这种矛盾和疑问的折磨。正如他回忆时说的念念不忘这段经历,使我们找到了构成他艺术原点的最初原因。这个原因即是作为他对付以高压形式存在的价值观念系统的一种态度—玩世、泼皮。

1979.5.23,姬庆群像,28.9×22.2

与方家境遇相同的邻居老姬家的悲剧对少年方力钧的影响可谓刻骨铭心。老姬因为资本家的成分被造反派批斗。老姬有五个孩子,他最大的心愿就是给每个孩子买一把小提琴。为了避免被批斗,实现为孩子们买小提琴的愿望,成就他们的精神高贵,而极度作践自己。老姬不仅在所有人面前总是低头哈腰,而且因为长期不洗澡,而蓬头垢面、龌龊不堪、浑身恶臭。他用卑微的姿态维系着内心的骄傲与尊严。巨大的人格反差,成为那个特殊时代的一种暧昧的生存方式。(黄立平)

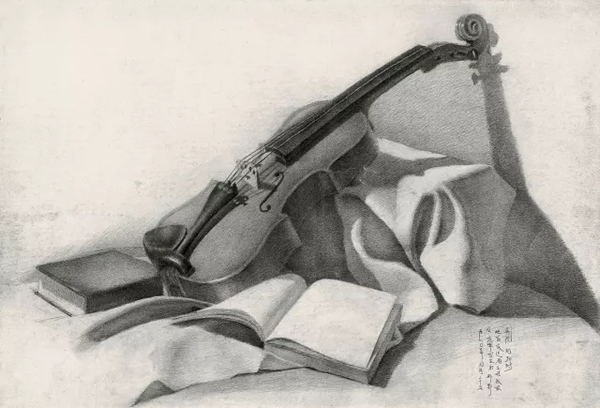

1980.1.25,静物素描习作,39.5×54.6cm

应该说,这种生存智慧对方力钧是有影响的,只是表现方式不同罢了。比如他在面对一些极不满意的现象时,绝对不会激烈的对抗,而会以恶作剧、开玩笑、绕圈子和调侃的方式去应对。从另外的角度看,这似乎也与方力钧喜欢阅读明代话本、笑史、野史有关。若以社会史作为参照,则可以发现方力钧在很大程度上继承了流传于北方民间的“泼皮文化”或“痞子文化”传统,即以“软性抵抗”的方式,如自嘲、痞气、玩世、开玩笑、无所谓和插科打诨的态度去消解所谓一些事情与压力。如此既可免于承担严重的后果,也可有效地发泄积压在心中的不满。(鲁虹)

来自方力钧的回忆:

夏天,门窗开着,上乔文科老师花卉写生课,教室外边的大马路上有流动的公审会,喇叭里是宣传的口号,广播犯人的名字和犯人的罪。从教室里看到外面很热闹,游行的队伍慢慢地远离了我们的教室,继续画花卉。老师在跟我们讲如何把花画得更好看,或者怎么用冷的背景色衬托暖的黄色。很快,我听到不远的地方有枪响。课间的时候我们几个男同学就往枪响的方向跑,就在离我们学校北边直线距离几百米的地方有一条河,那是我们经常跑步、散步、写生的地方。河边有一个土堆,现在我们明白了这个土堆就是个临时刑场,被枪毙的人犯已经被拉走了。只有地上的一摊血和为数不多的曾经的围观的人,若无其事地在谈论刚才的情况。

1980.5,静物水粉习作,27.5×19.5

方力钧的这段回忆很有意思,看来他经常在作品中画很多花的符号与成长经历密切相关,即在当年老师给同学们讲怎样画花的时候,随着教室的窗外一声枪响,一个犯罪分子被枪毙了……由于人的死亡和美丽的鲜花出现在了同一瞬间,所以对他的心灵上造成了很大的震撼与极复杂的感受。这也使他体会到:世界既是非常复杂的,也不像公开宣传与主观想象的那么美好、简单。而且,公开宣传与主观想象在很大程度上总会与现实有很大差距。按我的理解,方力钧其实是将花作为生活幻象来描绘的,目的是要强调表面的美丽往往掩饰着现实生活中复杂与丑恶的一面。所以,如果人们如果仅仅从画面形式感的角度来理解方力钧画中所出现的符号是行不通的。(鲁虹)

光头养成记

来自方力钧的回忆:

那是我上中专的时候,校长是刚从部队转业回来,觉得校园太过散漫,需要严格管理。于是在学校周围墙安装上电网,各种规章制度极其严格,学生只有星期天才能出校门,其它时间必须持有出门条,但有权开出门条的老师们却都住在校外的家里。食堂改成了集体餐,每桌十个人,不拘男女、胃口状况等一切因素,定时,定量,定粗细粮比例,每餐每组每桌统一一大盆菜,好吃的时候哄抢即没,难吃的时候几乎全部浪费;轮到吃窝窝头,几乎没有哪个吃的完,于是窝头先是满餐厅飞,继而满操场飞。

校长还规定男同学的鬓角发线不能低于耳朵的上线。课间操的时候,校长把我们一帮头发长的同学叫到面前来,当着全校师生的面,要求我们当天发型就要达标,否则按旷课处理!一帮同学只跑到理发店。可是怎么办?按照校长的想法,不出几天我们又会违规,无奈之下,灵机一动,“咱们剃光头吧!”。第二天校长复查,把散落在队伍中的一帮人叫上台来;我们本来长期留长发,乍一剃头,头皮一块青一块白,那时候卫生条件差,几个男生露着青头皮,头屑迎风乱飘。校长看到后气疯了,简直到了仇恨的地步。但因为这样不违反规定,所以只好放我们走。这对我们来说是一次胜利,是叛逆的成功。现在想想,那时‘光头’就在潜意识里埋下了伏笔吧。

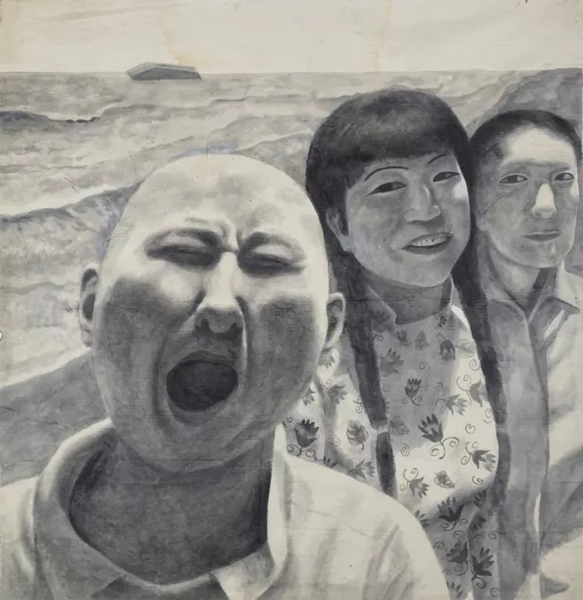

从此,光头成为“暧昧情结”的象征。按照方力钧的说法:“我把光头理解成一个暧昧的形象,军人、犯人,最伟大的和最丑恶的形象都可以是光头。在我们的文化中,和尚、尼姑这种中性形象也是光头,好像它可以对应所有不同的角色。还有一个潜台词就是,当一个年轻艺术家需要创造一种形象引起别人注意的时候,光头是一个比较好用的形象,能在一大堆作品中跳出来引起别人注意。我还发现一个现象就是,显然,光头作为单独的形象会很突出,但当他作为群体出现时,那种个性却又会消失。”

无题,60×60cm,纸上水粉,1984年

乡恋(之二),60.2×60.2cm,纸上水粉,1984年

素描(之四),54.8×79.1cm,纸上铅笔,1988年

方力钧的毕业创作《素描组画》参加过“中国现代艺术展”,他是参展艺术家里最年轻的人之一。他的参展作品虽然用很传统、很学院的素描方法表现了北方农民、小孩与石头墙,但光头的重复使用已初见端倪。由于这一符号的内含比较暧昧、模糊,具有多义性的想象空间,所以很难用主流意识形态或明确的话语进行简单化的解读。实际上,这组作品所画的并不是方力钧眼见的真实。借用姜文的话说,他的画是他内心酿造的美酒。(鲁虹)

黑白油画的开始

来自方力钧的回忆:

我85年入学中央美院,毕业那年的夏天,仿佛大病一场。像受到刺激的妄想狂,创作欲望处在颠狂的状态。像酩酊大醉之际的呕吐,像肠胃不适想要狂泻,状态像超出库存量的洪水,承受不了多一点儿波动,不顾一切的宣泄当然痛快,但现实中狂吠的狗生存下去的几率太低,我想要表达自己的态度,但不想,也不能被视为疯狗——不能决堤,不能失控,唯一的要诀是平静、冷静、隐忍,有计划的泄洪,释放。之前我的最敬最爱的梵高、蒙克、表现主义突然离我非常遥远,完全没有了任何的现实功能,如果有,那就是反证的作用了。我需要一种正确的表达,即表达了不同看法,又没有证据和把柄。

1990,99x102cm,纸本水墨,1990年

煎熬中我慢慢体会到,满足于表态和起作用是完全不同的方式;就好像汽车外漆与发动机的角色区别一样。

1990,99x102cm,纸本水墨,1990年

于是我开始黑白油画《第一组》的创作,之所以选择黑白颜色,一是把技术难度降低,另外我觉得当时的心里状态用黑白来表现是最好的,正好能够吻合。到了1992年,开始彩色油画《第二组》的创作,不过我可以将其称之为假彩色的油画,因为局部地看,比如说蓝色衣服,其实是单色的,人的脸也是单色的。把单色全部拼在一起,看起来像是彩色的油画。这时对于我来讲又有一个提示:我们的油画,或者说我们的艺术品,到底是在追求什么。其实以前老师经常教育我们,如何用一个科学家的眼睛来创作艺术品。其实我们用不着去管科学是怎么样的,用不着去管真实的暗部反光是怎么样的。我们只是要创造一个视觉上可信、能够触动人心理的作品。艺术本身就是独立的,只是追求艺术本身的真实,而不是科学上或者教条的真实。

1990,99x102cm,纸本水墨,1990年

从中央美院到圆明园

上世纪80年代末到90年代初,方力钧从中央美术学院毕业后,为追逐自由、独立的艺术梦想,他做出了一个不仅改变自己的人生命运,也影响了当代艺术史命运的决定——毅然放弃毕业分配到造币厂工作的“铁饭碗”,自主创业。他以疑似“盲流”的身份,栖身于圆明园附近的农家院落,以四处混饭、蹭饭的方式过活,自动释放不同寻常的艺术天赋。

来自方力钧的回忆:

曲桂林老师将一个留京的名额给了我,过一段时间曲老师来问我有没有找到单位,再过一段时间,老师说:“给你找到一个单位,造币厂,有两居室的住房,待遇很好,但是得坐班,你考虑考虑,赶紧给我一个回信。”我想:20多岁的年青人,整天坐办公室翻过来调过去的看同一份报纸,像七老八十的泡一杯茶,任凭生命流失去换个工作、户口和房子。何不做年轻人的事,等撞到南墙梦醒,再做这样选择不迟。

1989年7月1日,我搬入介于圆明园、颐和园和国际关系学院之间的“一亩园”工作室,月租一百元。同时,我回到学校,到曲桂林老师主持的业余美术学习班(习惯称“地下班”)代课,每星期两次,每月有一百元的讲课费,正好抵了房租。除了教课,最重要的收入来源于和平出版社鲍露滋所预约的插图,这是能够维持生活的救命补给。

12月31日,大学毕业后第一个寒冷的元旦前夕,在圆明园一亩园租的房子到期了,房东极其愤慨,因为我违反了协定:第一,我曾经答应他们只使用外屋一间房,只一个人居住,可现在,我不但使用了里屋、还弄来了个显然不令他们喜欢的人同住,并且我还偷偷使用了他们闲置的电褥子,并且烧坏了它(也险些烧死自己,但我没敢这样告诉房东),我无话可说,我根本不记得曾有过使用一个或两个屋子讨论,我偷偷地试探于天宏,是否可以先搬回北大,如果让房东觉得找回了些面子,也许还可以多混几天,甚至熬过这个冬季。这个房子里虽然没有暖气,也并未生火,可借了两边邻居家的余温,还始终比外面温暖。

于天宏并没有意识到问题的严重性,这家伙拒绝了我暂时搬出的提议,当房东第二天再次看到老于时,他们平静但坚决地告诉我,明天,也就是1990年的元旦之前,我必须结清所欠房租搬走。我年青、火气旺、不晓得通融,不计后果的履行了房东的气话。一大早,居然找到了一所农家院落。在北大西门的挂甲屯,有一个挺大的院子,里面有一间很大的屋子,屋子的角落里堆满了木头之类的杂物。大屋子的西头,另有一处十几平米的小屋,房东说月租70元,但只能使用里面的小房。我顾不了许多,当即付了定金,并急急忙忙租了一辆人力三轮车,来回跑了四趟,搬完了家里的一切。记得那天天气奇寒,我的棉衣裤里面却都已被汗湿透。

我的新家把于天宏吓坏了,一个偌大的房子,四处漏风,地上堆着农民房东的垃圾宝贝。租用的那间小房,地面凹凸不平,没有床,没有暖气,甚至没有一个蜂窝煤炉子。老于看了看说:“我还是搬回学校了,宿舍里有暖气,这儿太冷了。”此时的这个新家距离可以睡人还有太大的差距,我需要几块砖头,好把床板垫起,也许还需要找到块塑料布放在褥子与床板之间,好挡住地面的潮气和寒风。

张林海从天津来找我,居然打听到我搬到挂甲屯了。那段时间,我正从事素描创作,全部的资产只有一个学校画模特儿时用的电散热器和兜里的30块钱。因为我每天不出门只在家画画,所以在花销上我必须仔细去规划:每天买半斤面丸子(面丸子是2块5一斤,买半斤就是1块2毛5),一袋面丸子大概要吃两顿,早上吃几个丸子就算了,中午或晚上有一顿是去长征吃半斤水饺的正餐。兜里只有30块钱,每天的花消至少是2块5,有点入不敷出。张林海来时我正在画画,看到他我心里就咯噔一下,接着便开始盘算该怎么办?兜里的30块钱是这段时间仅有的生活费,要是两个人出去吃一顿基本上就把这30块钱花完了,就没戏了。我心里一边盘算手里一边画素描,那张素描就画糊了。我突然想起家里有一瓶二锅头,就让他先喝点酒,他倒上一点酒就喝,却叫喊起来:“这是什么味?”我才想到可能是因为二锅头放的时间长了,基本上没什么酒味了。林海说:“你饿不饿?要不要吃东西?”看我没回答,在继续画画,也就没说话。最后林海有点不耐烦了,说要出去吃点东西。我嘴上说“等一会请你吃饭”,心里却在想,到底该怎么办?这时林海就开始在旁边嘟囔了:“什么意思?老方,我大老远跑来的,都饿的要死了,你要是不请我吃饭你就直接说,我自己出去吃。或者咱们出去吃我请你也行。”最后我说:“林海,咱们是好朋友,你觉得吃个饭重要,还是我搞事业重要?”张林海气得无话可言。我继续硬着头皮画我的画,一转眼已经从上午混到快晚饭了,我一边扯皮一边拖延时间。冬天很冷,他看着我的电暖气上面有几个小丸子,我自己也不舍得吃,却假惺惺地劝他吃。一直耗到晚饭的时候,实在没办法,最后跑出去到长征饺子馆,买了一斤饺子,还买点花生米和啤酒。

在路上遇到萧昱,他问我住在哪里,我说正在找房,但没有租房的钱。“住我哪儿吧,我家有多一间房。”就这样萧昱收留了我。假如在另一时间另一地点,也许那根本不应称作房子——简易地用砖头砌起,四面露风,房顶露雨,也不隔音。旁边紧挨着比这两间房大得多的公共厕所。

我当即搬了过来。又一次从北大租了三轮车,不同的是,这次只需一车一次就搬完了。无尽的迁移,令我没选择地抛下一切可以抛弃的物品,最后只剩一个床板、一床被褥、几件衣服、那几幅搬来搬去尚未完成的作品。同样地用两层砖头将床板垫起;同样地偷偷地为了使用电炉子改电表......乐趣随处都有:我找了一个白色的玻璃瓶子,每发现一种未曾见到的虫子,便抓了来放进去,不几天便积了十来种;到了冬天,买了塑料布,将窗户、门上的各处都封好了;将电表摆弄的说停就停,说走就走,说倒着走也便倒着走;都是老套路。把电炉子插了电,六平米的小屋暖洋洋的,早晨爬起来,穿着衬衣就可以画画了。大概过了半个月光景,我感到有点头痛,时有时无,也并不很厉害;再过一个星期,头像要裂开样的疼;我问萧昱,他也不知所以然。两人只好大冷天里打开窗了,换换空气,不料果然好了。后来,这头疼便周期性发做,每一个星期,头感到巨疼,不得已打开窗户,好了;下个星期照旧如此。到了夏天,地下的小虫们活跃起来,潮气也越来越大;房子不时漏水,我们只好用塑料布左一块右一块地接或堵,地下放满了各种容器,大小不一轻重缓急不同的水滴打在不同质地的容器上,发出一种堪称悦耳的共鸣。假如不是身居其中,也许我会有心情慢慢地听,然后细细地记述那种美妙呢。周围的气味也很糟糕,厕所的味道混在潮气里,只是我早已习惯了糟糕的气味,没有旁人提醒,是不会自己发现的。

两块砖头垫起的床板不足以隔绝地下的潮气,我的肩膀很快出了大麻烦。一次,我拿着铅笔画素描,铅笔居然从手里掉下来了。

当代艺术的产生与发展是改革开放的产物。而改革开放又是以解放思想为先导的,本质上是自由人对传统艺术观念与形式的颠覆性创新。而改革开放正是当代艺术发展的时代背景和历史主题。艺术家以什么心态参与改革开放,在什么样的处境中体验改革开放,都直接决定了与艺术史的关系。方力钧为了自己的艺术理想,大学毕业即脱离体制局限,选择走上了艺术的自由独立之路,自觉不自觉地成为体制改革的践行者和推动者。他尽管经历了一段异常艰辛的初期创业过程,却换来了个人极为珍贵的独立自由状态和对社会转型的现实中各种矛盾冲突的深刻体验和理解。

玩世现实主义的诞生

面对强大的外部压力,逻辑上,人们往往只有两种选择,要么战胜它、消除它,要么适应它。只要你不愿做徒劳抗争,那能做的就只有适应。当然,选择是艰难的,因而产生纠结和焦虑,“暧昧”正是这种情绪下产生的一种态度。“暧昧”地适应并不是简单的顺从,而是明白知道自己的念头,并坚守内心的“真我”,同时自觉设置防御机制,并将这种念头模糊化,将各种锋芒藏起来,找到为外部约束条件可能接纳的形式的合理尺度。实际上,一切自由的选择,都是一次风险的承担,也必然是一种自律的承诺。显然,“暧昧”是为了自由的一种自律。

整个20世纪80年代,弗洛伊德、萨特、尼采都不能作为中国文人拯救自己内心世界的一种途径,都不能成为他们遮风避雨的伞,他们所有的理想破灭了,就只能面对自己的处境,面对自己的处境实际上是很艰难的事。像方力钧这样的年轻人,嘻嘻哈哈面对生活的时候,我突然觉得确实挺好,我一下子豁然开朗,那时候觉得自救了,这种自救就是通过自嘲到达解脱。这就是方力钧、刘炜、宋永红、王劲松这一拨人对生活的态度,在他们艺术里包含的精神。其实近几年流行的“屌丝”的词,事实上也是这样一种自嘲的姿态。整个80年代我们企图拯救文化,但实际上文化是无法拯救的,你只能拯救自己;那自己是什么呢?自己很无聊,在嘲笑这个社会的同时也嘲笑自己。我强调一种关心社会和人的命运的姿态,这种姿态就是无用之用。(栗宪庭)

第一代艺术家属文革中下乡知识青年代,文革的结束是知青群成熟的背景,因此他们把真、善作为艺术的内核;社会批判和追求人性的复归构成了他们艺术的特征。西方现代艺术思潮大量涌进中国,培养了80年代中期出现的'85新潮代艺术家群,因此,强调文化批判和从形而上角度关注人的生存状态就成了第二代艺术家作品的标志。而玩世写实主义艺术家群自70年代上小学始,就被抛到一个观念不断变化的社会里。文革成为他们童年的记忆,他们又随着社会开放一起成长,1989年,在他们相继走上社会时,代表80年代现代主义思潮的《中国现代艺术展》以西方各种语言模式为榜样,大喊大叫地登上官方的舞台,却随着官方的压力,迅速又转入地下。无论社会和艺术,拯救中国文化的理想只是子虚乌有,留给这一代艺术家的只有来去匆匆的偶然的碎片。因此,这代艺术家抛弃了此前艺术家的理想主义与英雄色彩,把前两代艺术家对人的居高临下的关注,转换成平视的角度,放回到自身周围的平庸的现实中,用泼皮的方式去描绘自己及自己周围熟视、无聊、偶然乃至荒唐的生活片断。

威尼斯双年展开始的春天

1993年,方力钧参加第45届威尼斯双年展,他的艺术的重要性被国际认可,这无法被看作是机缘巧合或者刻意安排,方力钧作品中准确扣住了那个时代的精神。

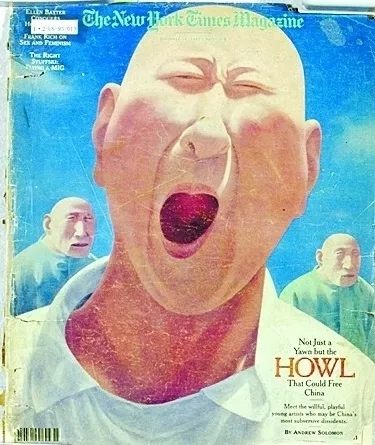

1993年12月,方力钧作品《第二组2号》被美国纽约《时代周刊》刊登为封面,并被冠以标题《这不只是一个哈欠,而是解放中国的怒吼》。作者安德鲁·所罗门以同名标题在该期杂志发表了评论中国艺术现状的长文。

从很早的时候,我就发现方力钧是我认识这些朋友里最爱读书的一个人,而且是读书最广泛和最多的一个人,但是你在他身上看不见书卷气,可是他对于历史、人文、书本的领悟其实是从另外的方式转换出来的,我觉得老方算是有历史观的人。所以我说如果个人能够看见历史是如何存在于自身的,那麽他的言行便有了不同的意义。他知道,他始终被历史塑造着,也因为自己的判断、选择塑造着历史。觉醒的个人的历史含义就是:他从一个意志被输入的人,成为秉承内心的力量输出意志的人。在他成为自己的同时,历史才开始成为人的历史。(叶永青)

在这个全面市场化、扑面而来

消费时代下的中国

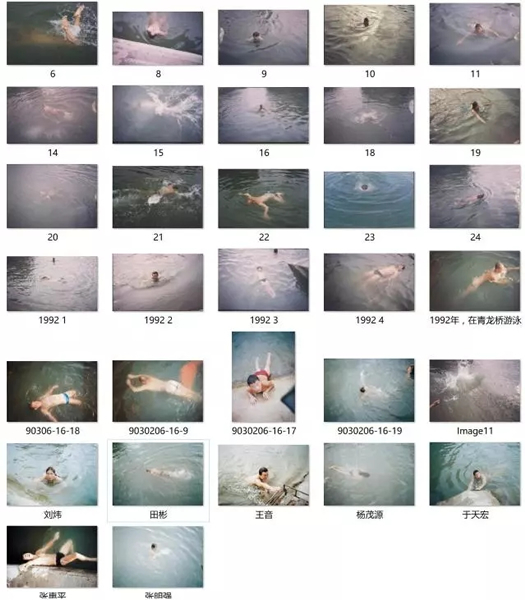

方力钧在1992年以后创作了大量人与水的作品,这都源于他既恐惧水,又向往水的矛盾心态。他不仅有与小朋友们在水里嬉闹险些淹死的经历,而且有几次在水里、雨中看见人的尸体的经历。水对于人而言是一种矛盾的存在,它既可以是一种美妙的载体,也可能是无情地杀手,这种矛盾性,正是社会现实的写照。美丽与丑陋、善良与邪恶、自由与专制、光明与黑暗、绝望与希望......这些矛盾体的冲突与共存,恰恰构成了人的生存环境的真相。(黄立平)

1993年开始的部分作品,方力钧色彩处理开始出现艳俗倾向,这也许是中国的环境色彩带给他的刺激,他更早地意识到消费文化的泛滥,尤其是中国城市环境色彩的艳俗倾向,他曾不止一次为这种庸俗的色彩充斥中国而感慨。他作品色彩的艳俗化,来自他的那种泼皮的个性,以庸俗和艳丽的色彩来加强嘲讽和自我嘲讽的话语强度。

2013春250x360cm,布面油画,2013年

方力钧2013年春创作作品似乎更为典型——远看上去是一幅以太阳为题材的美丽风景画,但当你走近看,太阳光线中出现各种丰富的细节,包括各式各样的网,网子里面是各种或全或残的鸟、昆虫、天使等不同生灵。方力钧曾说“相比第一眼的美丽,有些暗藏的东西简直是不能忍受的,这些细节都埋藏在作品的局部当中,直观看到的和用心看到的非常不一样。”(黄立平)

他在绚丽的蓝天、白云、鲜花、阳光、大海......的背景道具中表现的脆弱的生命、无助的人群,并植入手枪、皮靴、惊涛、昆虫、飞禽......等冲突的元素,使赏心悦目与触目惊心共存,让和谐与蛮横并列,从而取得了既用美好对抗非正义,又用美好衬托缺陷的艺术效果。

2016,244x366cm,木刻版画,2016年

20世纪90年代后期,方力钧制作了很多幅巨大的版画。方力钧大学是学版画出身,他一直期望在版画上有所突破,尤其是木刻,但是木刻只适合制作小品,诸如书籍插图之类。方力钧的版画追求完整的独幅创作,以及巨大和气派。巨大还能保持刀法的流畅,是方力钧在版画制作上的贡献。他使用工业电锯等工具,因此刀法流畅、气派和具有一种语言的力度。

早在2007年,方力钧就曾创作了几件采用钢、铁、木石、玻璃钢为材料,表现被囚禁在笼子里却试图抗争的肉色裸体群像。从相互关系看,笼子是笼子,人是人,两者是脱离的;从笼中人物的表情和姿态看,仿佛是为了抗争而抗争,整体作品因为游戏感而失去了悲剧感。近期,方力钧又创作了几件囚禁在笼子里的人群的作品。这一次,材料变成了钢、铁、陶瓷;一个个完整的人变成了摞起来的,脸已扭曲变形的人头;肉色变成了粉色。他把钢、铁材料的笼子与瓷泥坯上釉的人头同时推进窑炉。经过高温之后,笼子有所

变型,但钢铁的本质属性未变,而泥坯却已质变为陶瓷。(黄立平)

2007.9.11,170×127×120cm×2,钢、铁、木、石、玻璃钢等

想到他们的可怜时,他们想作恶欲望流露出来;想到他们的可恶时,粉色的,胖嘟嘟肉呼呼的婴儿样子令人不忍相信。被囚禁起来是可悲的,放出来是可怕的。他们在同一轨道上,被迫共处。

写在文末

笔者选取在严虹主编的《方力钧——100个人口述实录》中,李津的话将今日倒流的时光拉回到当下:

在绘画这条路线上,他总担心我会迷失。他说你别忘了你的初衷。能说这句话的一定是一路走过来的。我们认识的时候,他才十几岁,我也二十多岁,那时候我们都是青少年,那个时期我们一定互相都表示自己对艺术真正的热爱。人生为了什么?我将来要干什么?所以他点这一句:“不要忘了我们的初衷”。我听了仔细一想,这样一个爱调侃的嬉皮笑脸的人,说出这样的话,这真是他对我说过的最有质量的一句话。(李津)

关于方力钧最新展览:

一个人的艺术史——方力钧

展览时间:2017年10月27日—2017年11月29日

主办:中国民生银行、北京民生现代美术馆

协办:北京民生文化艺术基金会

支持机构:合美术馆

总策划:周旭君

策展人:黄立平

学术主持:鲁虹

艺术总监:郭晓彦

策展助理:陈昱、高松寅、姜宇微

注:文字图片感谢北京民生现代美术馆提供

编辑:江兵