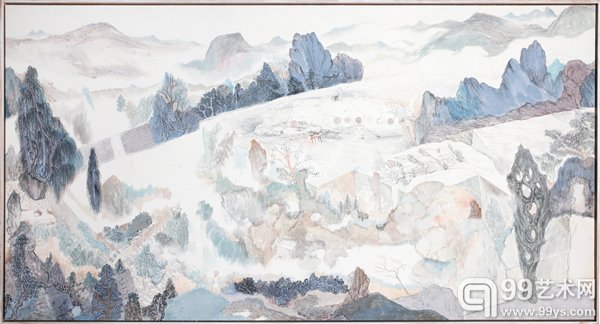

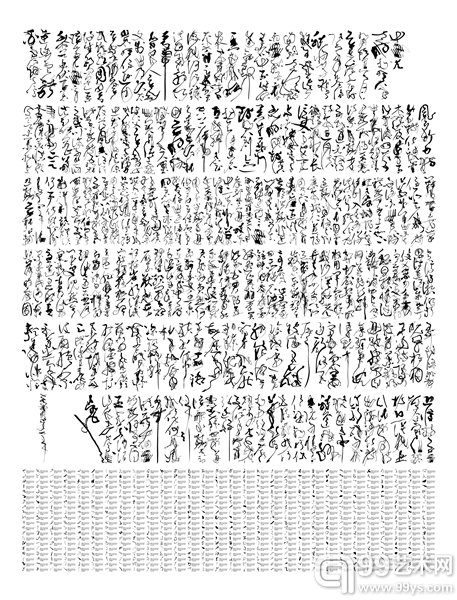

柴一茗《如梦令》 74×139.5cm 纸本水墨 2017

柴一茗《如梦令》 74×139.5cm 纸本水墨 2017

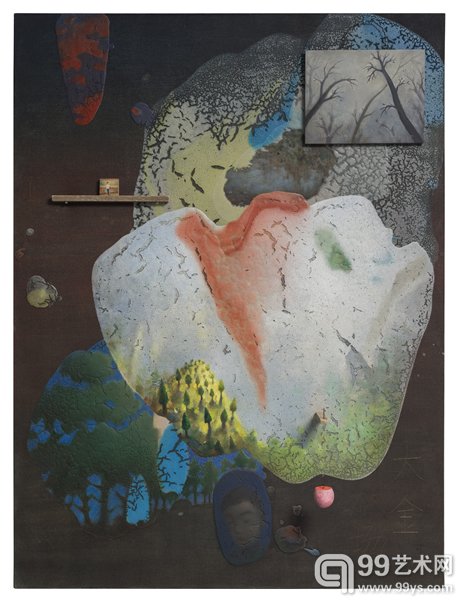

陈可《大金》 200×160cm 布面综合材料 2017

陈可《大金》 200×160cm 布面综合材料 2017

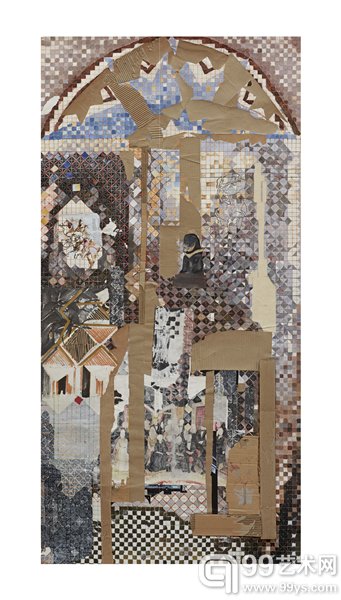

陈彧君《亚洲地图NO.14-1500319》 240×120cm 纸本综合技法 2014-2015

陈彧君《亚洲地图NO.14-1500319》 240×120cm 纸本综合技法 2014-2015

黄渊青《无题2014-11》 150×250cm 布上丙烯 2014

黄渊青《无题2014-11》 150×250cm 布上丙烯 2014

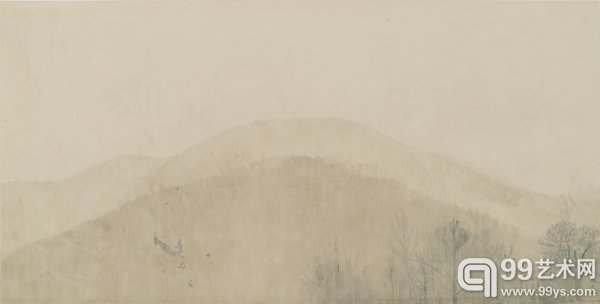

丁小真《看山—29》 120×240cm 纸本设色 2014

丁小真《看山—29》 120×240cm 纸本设色 2014

井士剑《九溪烟云》 250×400cm 布面油画 2012

井士剑《九溪烟云》 250×400cm 布面油画 2012

李舜《格物致知——关于杭州的记忆》 250×190cm 5×1Ap 摄影、数码后期,收藏级手工宣纸艺术微喷 2011

李舜《格物致知——关于杭州的记忆》 250×190cm 5×1Ap 摄影、数码后期,收藏级手工宣纸艺术微喷 2011

李秀勤《原象之二》 39×7.5×104cm 木 2016

李秀勤《原象之二》 39×7.5×104cm 木 2016

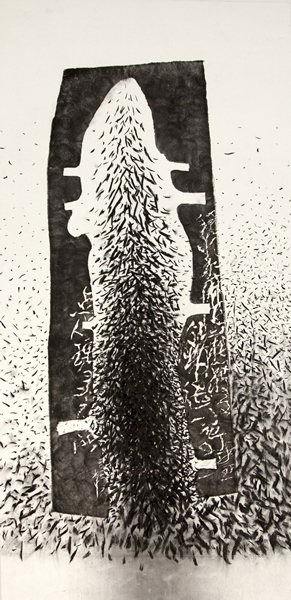

李秀勤《拓象之九》 134×67cm 纸本 2017

李秀勤《拓象之九》 134×67cm 纸本 2017

刘建华《2012年末》 可变尺寸 瓷 2011—2017

刘建华《2012年末》 可变尺寸 瓷 2011—2017

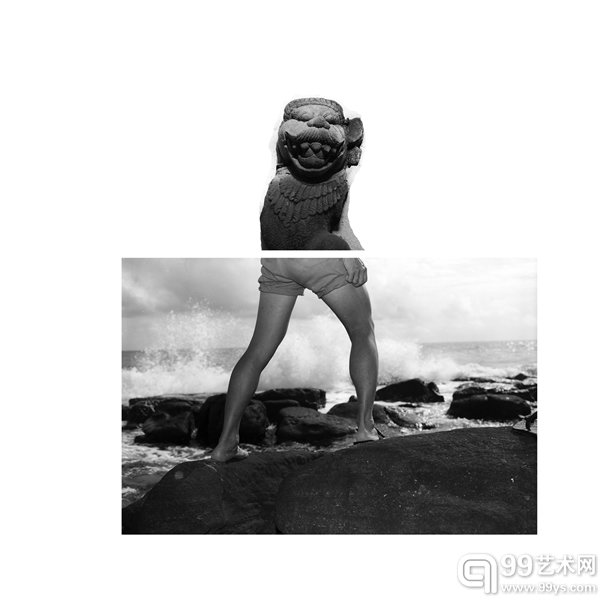

鸟头《情放志荡-8》 126×156×5cm 摄影 银盐黑白照片 2016

鸟头《情放志荡-8》 126×156×5cm 摄影 银盐黑白照片 2016

邱黯雄《新山海经1》(片段) 比例41,画面像素1920×480,影片长度30’15”动画,三频录像装置,黑白,有声 2006—2008

邱黯雄《新山海经1》(片段) 比例41,画面像素1920×480,影片长度30’15”动画,三频录像装置,黑白,有声 2006—2008

鸟头《情放志荡-25 》 187×142.2cm 摄影 银盐黑白照片 2016

鸟头《情放志荡-25 》 187×142.2cm 摄影 银盐黑白照片 2016

邱加《私人物件系列》 可变尺寸 木、三夹板、现成品 2017

邱加《私人物件系列》 可变尺寸 木、三夹板、现成品 2017

施慧《本草纲目》 250×120cm×9 纸浆、综合材料 2012

施慧《本草纲目》 250×120cm×9 纸浆、综合材料 2012

汪伊达《重演山林_17AG》 152×152×6.5cm 黑炭、树脂、彩色铅笔、丙烯、木板 2017

汪伊达《重演山林_17AG》 152×152×6.5cm 黑炭、树脂、彩色铅笔、丙烯、木板 2017

邬一名《光11》 140×180cm 纸本水墨 2017

邬一名《光11》 140×180cm 纸本水墨 2017

王亚彬《看石窟》 132×180cm 布面综合材料 2015

王亚彬《看石窟》 132×180cm 布面综合材料 2015

杨剑平《蓝石头》 超轻黏土 40×25×20cm 2017

杨剑平《蓝石头》 超轻黏土 40×25×20cm 2017

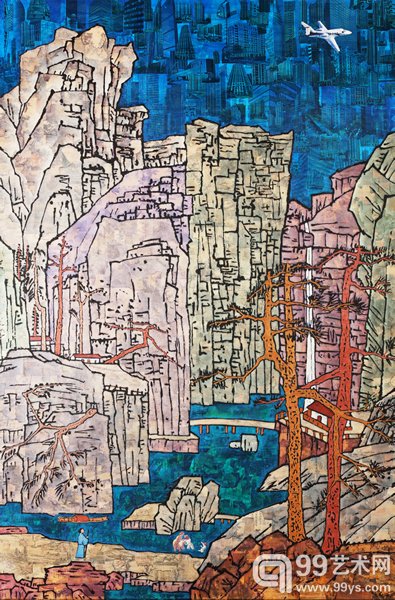

薛松《松溪石壁图》 230×150cm 布面丙烯、综合材料 2015

薛松《松溪石壁图》 230×150cm 布面丙烯、综合材料 2015

张浩《精神旅行目的地2011-6》 157×146cm 宣纸水墨 2011

张浩《精神旅行目的地2011-6》 157×146cm 宣纸水墨 2011

尹秀珍《过滤系:观001》 长约195cm 高约50cm 宽度43cm 不同人穿的衣服, 尼龙丝袜,机动车不锈钢尾喉 2014

尹秀珍《过滤系:观001》 长约195cm 高约50cm 宽度43cm 不同人穿的衣服, 尼龙丝袜,机动车不锈钢尾喉 2014

钟山《青花瓷》 100×210cm 绢上油画、灯箱 2012

钟山《青花瓷》 100×210cm 绢上油画、灯箱 2012

2017年12月29日下午3点,由上海油画雕塑院主办的"互渗-共生--中国当代艺术的本土化实践"展于上海油画雕塑院美术馆隆重开幕,展览由上海油雕院理论研究室负责项目策划,策展人为江梅,论坛策划李诗文。展期为2017年12月30日至2018年1月17日。展览开幕当日上午,在油雕院美术馆还举办了一场同名学术论坛,参展艺术家、油雕院本院艺术家以及沪上部分批评家出席了论坛,发言并进行了热烈的学术分享和交流。该展为上海油画雕塑院2017年度主办的最后一个展览,展览开幕两天后恰逢2018年元旦,因此也是一个特别`的跨年展览。

展览共邀请了来自北京、杭州和上海本地的21位艺术家参展,他们是柴一茗、陈可、陈彧君、丁小真、黄渊青、井士剑、李舜、李秀勤、刘建华、鸟头、邱黯雄、邱加、施慧、王亚彬、汪伊达、邬一名、薛松、杨剑平、尹秀珍、张浩、钟山(按音序排)。其中大部分为当代艺术领域中具有代表性的艺术家,有着长期的艺术实践经历和丰富的创作经验,也有少数是近年来在艺术思考和创作上都十分活跃、受到艺术界较多关注的年轻艺术家。本次展览共计展出作品80余件(组),涵盖了水墨、油画、雕塑、综合材料、装置、影像等多种艺术类型。

上海油画雕塑院作为国内最早成立的以油画雕塑为主体的专业创作研究机构,近年来不仅注重自身的艺术文献梳理和历史研究,而且对当下的艺术创作和文化趋向也十分地关注和重视。如已举办三届的"油画学术系列展"和"雕塑学术系列展",作为反映油雕院当前创作成果的学术品牌,在积极推动院艺术创作和研究的同时,还扩大了油雕院在业界和社会的影响力。此次"互渗-共生--中国当代艺术的本土化实践"展,试图在一个更加开阔的当代艺术视野中思考中国文化的独特价值和意义。通过邀请在这一艺术实践方向上已取得相当成果和经验,并在艺术领域具有一定代表性的艺术家以主题性联展的方式呈现,既能够与油雕院本院的艺术创作之间形成一种良性的互动和交流,同时也体现了油雕院在艺术研究层面上的一个新的拓展。

策展理念与展览概述

"互渗-共生",既是状态描述,也是趋势概括,二者组合兼具历时性与共时性的特点。本次展览以此为主题,是基于"互渗-共生"已成为今天中国当代艺术发展中的一个基本现象,即不仅在整体文化形态、艺术生态上日益呈现为一种交织、互渗、融合、共生的状况,同时这样的状况也十分显着地体现在当代艺术家个体的创作实践与思考中。正是在"互渗-共生"的状态和趋势中,我们看到了中国当代艺术潜在的、涌动不息的生命力。

"中国当代艺术的本土化实践",作为一个学术课题,接续了二十世纪以来有关中国艺术的现代性身份建构的命题。一百多年来数代艺术家为此在中西文化之间游走、徘徊、取舍,探寻融合之路、发展之路,期间由于革命、战争、社会运动等各种历史的因素又几经阻厄。直至上个世纪八十年代,随着中国的改革开放,中国当代艺术开始兴起,未完成的现代性使命与当代化的艺术潮流相交杂、汇合,最终形成这三十多年来复杂而又特殊的中国现当代艺术景观。"国际化"、"本土化"则成为其中使用频率极高的关键词,在不同的时期甚至具有艺术风向标的意义。而随着时间的推移,其中的"策略性"因素在逐渐弱化,今天,思考这一问题更多的是从中国自身的当代文化价值建构出发,去探索和建立真正既"中国"又"当代"的艺术语言和精神内核,体现今天这个世界日益一体化时代生活在这片土地上的人们的心理、情感、思维、智慧与美学。

观照这样的历史背景和现实语境,本次展览试图通过对现阶段中国当代艺术的考察,以具有一定代表性的艺术实践案例来探讨如下问题:1、全球化、国际化背景下中国当代艺术的本土化实践路径及其开展方式、特点与形态;2、中国本土的视觉与美学资源如何在当代艺术家的创作实践中获得有效汲取与转化,并与现时代的经验与美学互渗共生、创新发展。

为此,本次展览特别邀请了来自北京、杭州和上海本地的21位艺术家参展。他/她们中的大部分为当代艺术领域中卓有成果的艺术家,有着长期的艺术实践经历和丰富的创作经验,也有少数是近年来在艺术思考和创作上都十分活跃、受到艺术界较多关注的年轻艺术家。作品形态也非常多元,涵盖了水墨、油画、雕塑、综合材料、装置、影像等多种艺术类型,从语言、媒介、形式、观念、思想等各个层面体现了艺术家们对于"当代"、"本土"概念的敏锐把握及所做出的各自艺术回应,其多样鲜活的视觉表达和时代的精神气质,生动诠释了在传统与当代、东方与西方的文化"互渗-共生"间,今日中国艺术新的生机和令人期待的前景。

编辑:江兵