2018年对63岁的徐冰来说,算是挺重要的一年。6月,他作为导演创作的第一部剧情长片《蜻蜓之眼》在北京首映,一个月后,他的个人回顾展“徐冰:思想与方法”在尤伦斯当代艺术中心开幕。

早在几年前,就有消息称,徐冰要用监控摄像头记录下的素材制作一部电影,这一概念本身就足以令人兴奋和期待。直到今年6月,这部电影终于在中央美术学院的放映厅里揭开神秘面纱时,很多人发现,自己对它的想象和预设落空了。艺术家交出的,是一个古典的,甚至有些媚俗的爱情故事,串起从监控中获取的碎片化影像的,是一个男人对爱人苦寻无果,最终决定通过整容变成她的样子而与她长相厮守的痴恋剧情。

徐冰在放映结束后的交流环节解释了他的创作意图,他希望这部电影是对爱情大片的戏仿,希望它具备一部爱情大片所必需的一切元素,然而观众又清晰地知道,这并不是一部爱情大片,它甚至没有一以贯之的主人公,只能通过整容的剧情来解释片中人物不断变换的容貌。这种思路,在徐冰以往的作品中也能寻到痕迹,例如在他最广为人知的作品《天书》中,艺术家花了四年的工夫,制作了一本没人读得懂的书,这本书从设计、刻版、印刷、装帧,甚至细到选纸,都几近完美,但里面的字,全是艺术家伪造的。如此费尽心力地去做一本书,但它的内容却不是供人读取的,这种极度的矛盾、错位,正是艺术家追求的效果。“通常文字通过传意、表达、沟通起作用,我的‘文字’却是通过不沟通、误导、混淆起作用。”徐冰在随笔集《我的真文字》中这样写道。

1990年,在完成了《天书》和《鬼打墙》之后,徐冰接受威斯康星大学邀请赴美,开始了将近20年旅居美国的生涯。在这期间,他将在异乡的“失语”,以及在中西方文化中间地带生活的经验融入到他对文字的探索中,于是产生了“英文方块字”系列作品。与《天书》中的“假文字”不同,“英文方块字”是可以阅读、表意的真文字,徐冰用中国书法来写英文字母,以方块字的形式重新排列、呈现英文单词,创造了一种新的英文书写文化。但这种“真文字”依旧挑战着人们的思维惯性,人们对中文和英文的既有认知在它面前全部失效了,阅读的阻滞感逼迫观众回到思维的原点,像刚刚开始学认字的小孩子的一样,逐个字地去识别、辨认。

徐冰在学生、朋友、当地农民的帮助下,拓印了一段长城。这是徐冰1990年赴美之前创作的最后一件大型作品,随后在美国首次展出。图为1991年徐冰在威斯康辛继续完成《鬼打墙》的创作。

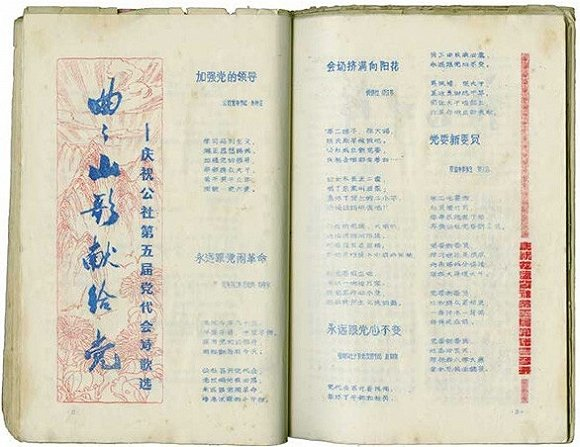

徐冰开玩笑说,自己一辈子就是出黑板报的。从上中学时的宣传干事,到插队时给村里出黑板报、给当地农民和知青自发创作的文艺刊物《烂漫山花》做美工,再到后来创作一系列与文字有关的艺术作品,徐冰认为自己对文字“外包装”的部分比对其功能性的部分更感兴趣,而就在对文字“外包装”的研究和动手实践的过程中,他发现“外包装”也是有文化指向和文化风格的,形式与内容的关系似乎并非单纯的表里二元这么简单。

挖掘和呈现事物的另一面,似乎是徐冰作品中一以贯之的一种“思想与方法”,我们或许可以有些唐突地将其概括为“辩证法”:一种通过不沟通来沟通,通过混淆来辨析,通过膜拜来质疑,通过表层来抵达深层的方法,它揭示了事物之间、道理之间永恒的关系性、流动性,也似乎证明了古老的东方智慧与社会主义的思想资源在艺术家身上的双重烙印。因此,徐冰的作品时而给人一拳打在棉花上卸了力的反高潮之感,时而又让人穷尽去路之后忽然峰回路转、柳暗花明。

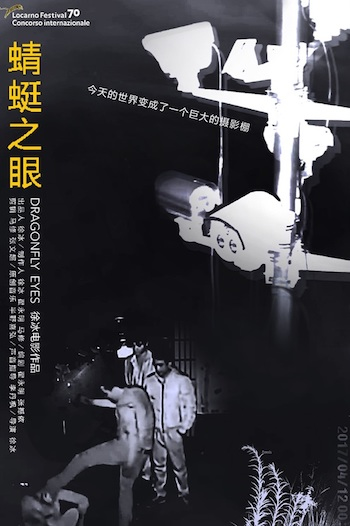

“《蜻蜓之眼》的实验性就在于,每一帧都是真实发生的”

界面文化:我们先从你的新作《蜻蜓之眼》聊起。这是一部完全由监控录像素材剪成的电影,但却讲了一个爱情故事,为什么要给这些碎片化的影像赋予一个相对传统的剧情,而没有采取一种更实验性的表达方式?

徐冰:每个人的艺术方法不一样,我希望我的作品能把观众带到一个新的地方。一般的人会觉得,徐冰做一个电影,一定是实验性的,或者说,这些碎片化的材料,更适合做一个实验电影,或是一个短片、一个碎片的集锦。那的确是很实验的,但我觉得一点儿意义也没有,不值得我去做,因为跟一般人的思维路数太一样了。在我看来,它必须是一个剧情电影,而且是一个长片,只有这样它这个概念的力度才能强起来。它看起来是一个“标准的”剧情故事,是因为我希望它是对类型片的戏仿。看上去我们是很努力地在做一个剧情片,但是我们使用的所有材料都被认为不可能构成一个标准的剧情电影。

在做这个电影之前,我咨询了一些电影人,很多人都认为这个概念不可能成立,因为它不具备作为一个剧情电影的一些铁律,但越是这样,我越觉得值得去做。其次,就实验性这点而言,就凭这个剧情片的每一帧都是真实发生的,就和以往所有人看到过的剧情电影(每一帧都是假的、都是演出来的)不一样,这个电影就足够有实验性了。这个时候就应该把实验性的部分藏起来。

《蜻蜓之眼》海报

界面文化:如果它是在戏仿一部爱情大片的话,爱情是你想探讨的主题吗,或者这个爱情故事里的整容、身份的流动性(男主角柯凡最终整容变成了自己失去的爱人蜻蜓)这些话题,是你真正想探讨的吗?

徐冰:似是而非,是,变容涉及到真假边界的问题,非,它们又是迷惑人的一些表面元素。《蜻蜓之眼》和《天书》的思路是一样的,在《天书》这个作品里,我特别认真地做一本书,给一般人的感觉是,做得这么好,这书一定是讲重要内容的,但好并没有内容,这跟人的正常思维是极度错位的。这个电影,一般人认为用监控材料做一个电影,一定是在谈监控,但我并没有直接谈监控,对政治问题有兴趣又思维简单的人就会觉得没意思。但实际上,在今天这个时代,仅仅用监控材料就可以做一个剧情长片,已经足够说明,无处不在的监控摄像头是如何左右了我们的生活。

界面文化:影片中还插入了很多非常具有视觉冲击力的蒙太奇,比如交通事故、自然灾害等等,它们在影片中构成了一种“奇观”,为什么要插入这些画面?

徐冰:首先,这些画面可以铸造一种大片感。其次,因为它讲的是一个古典爱情故事,我想把这种人类永远的、脆弱的爱情放在一个不可控的现实环境中,这种情感的脆弱性和微小性就被这个我们无从判断和把握的世界中的“奇观”衬托得更加微不足道。另外,我也想传达我们团队开始做这个事情以来的感受,当我们看到了单一肉眼所看不到的世界的时候,我们的共同感受是,原来这个世界是这样的,我们出门就变得特别小心。我认为这种感觉应该放在电影里。至于这些灾难镜头怎么使用,怎么在叙事中释放出来,我们也是慢慢积累了经验,因为它很难跟故事本身做特别完美的结合,但它可以帮助塑造情绪,这个情绪有时未必是主角的情绪,而是与观众情绪的一种互动。

《蜻蜓之眼》剧照

界面文化:这些“单一肉眼所不能看到”的画面背后,其实是一种全知的上帝视角,你在做这个电影的时候会警惕这种上帝视角吗?

徐冰:关于这个问题,我和编剧翟永明、剪辑马修·拉克劳做了很多讨论。这个片子定剪有好几个版本,在最初的版本里我们尽量避免一个全知的视角,因为我们的剪辑是贾樟柯的剪辑,开始阶段贾樟柯对我有许多帮助,他的风格就是避免上帝视角,希望纯客观地再现现场。但再客观也不如监控客观,纪录片也没有监控客观。

因为一开始大家谁也没底,不知道这个故事能不能讲下来,所以我们就使劲地讲故事,

第一个版本出来之后我觉得不对,因为故事讲得太顺了、太腻了,因为素材太真实了,讲述方式也太真实了,就感觉一点儿意思都没有,顺撇了。所以在后来的版本里,我们有意强调了监控视角,事实上监控是客观的,但由于它的无处不在又具有“上帝视角”性。我们重组了结构,就是为了跟这些过于真实的材料拉开距离,它才生效。

但第一阶段的实验是重要的,因为我们知道了,在没有主演的限定下,故事讲下来是没有问题的。在今天,人们看电影,不是在看故事了,而是在看XXX演的故事,看明星,观众已经习惯了这种替身了。在我们的电影里,观众看到这些普通人充当的替身,在编织主角的生活,无妨,也看得挺来劲的。

“社会主义时期用来砸碎传统的方法,很多来自传统自身”

界面文化:你在《我的真文字》这本书里提到,你在收粮沟插队时,接触到很多类似“民俗学”的东西,“有一种鬼气”,影响着你日后的创作。可以谈谈农村生活对你创作的影响吗,“鬼气”具体指的是什么?

徐冰:我插队的那个地方非常封闭、古老,中国的老百姓就喜欢在这种穷乡僻壤的地方建村子,因为过去战乱不断,村子都在离公路很远的地方,只要有一点水源就可以。日本鬼子扫荡的时候,有些村子他们也找不到。那个村子很多人姓“郗”(que),一开始我们都念qiè,但后来一查,其实这个字念xì,是一个古姓,现在已经没有了,后代们也都念错了。我后来学过一点日语,我发现日语里有些话跟山沟里老乡说的话一样,因为那些方言从唐朝以来就没变过,但外面的世界都变了,一些说法反而在日语里保留了下来。像这些东西对我这样一个知识青年来说都是极其怪异的事情。

我在城里的时候,从来没觉得自己重要,由于父亲“文革”一开始就成了“黑帮”,我一直觉得自己身上带着原罪,需要被改造,所以特别努力地给学校画黑板报什么的。到了农村,我发现自己变重要了,因为我在家里排行老三,有爸爸妈妈哥哥姐姐弟弟妹妹,一个不多一个不少,这种人在农村被称作“全人”,远近乡里一有人结婚,我就被请去给新人铺被子什么的,意思就是让小两口能多生孩子,生得全。那时候我就会做装置了,整天给人布置新房。

类似这些讲究,我后来都是在民俗学的书上读到的,但在现实中经历到的东西和在书本上读到的东西对你的作用是不一样的,这些东西当时虽然不懂,但它作为一种基因,埋在了我的身体里。我说的“鬼气”,指的就是这种基因,是你无从把握、无从洗去、也无从附加的一种东西。

徐冰在收粮沟村插队期间手工制作的油印刊物《烂漫山花》。

艺术史家认为,《烂漫山花》是徐冰第一件关于“书”的作品。

界面文化:你在很多场合,都谈到毛泽东的方法、社会主义的基因影响了你的创作,可以展开讲讲吗?

徐冰:这个东西在上世纪末谈,是因为那时人们不认为它有价值,就像“艺术为人民”的大旗,是在当时时代的那种张力中才有价值,因为任何你说出来的东西,要通过和周围的语境发生关系,它才能生效。但你今天再说这事儿,别人就会觉得,这人太主旋律了,太跟着需要来讲话了。既然现在大家都意识到这个有价值了,就不需要我再去谈了,我喜欢去触碰大家没意识到的部分。

1999年,徐冰受美国纽约现代艺术博物馆(MoMA)邀请,用英文方块字制作了“art for the people”条幅

界面文化:在你看来社会主义遗产现在变得更重要了吗?

徐冰:重要不重要,都是这个民族为此付出的经验遗产。但关键是“社会主义遗产”到底是什么东西。曾经有一个阶段,我们觉得社会主义传统不好,现在我不知道大家是真觉得好,还是依旧觉得不好,但实际上它其中真正有价值的东西是什么,我们并不清楚。比如在社会主义时期,我们否定传统、砸碎传统,但我们使用的否定传统、砸碎传统的方法——也就是所谓的社会主义的方法——其中就包括很多传统自身的方法。很多东西是一层一层包裹在一起起作用的,而我们对它的判断,也必须在关系中做出,孤立地谈社会主义传统是没法谈的。

比如我总说,毛泽东的方法,包括我们今天领导人的方法,很多都来自古代的智慧、方法,其中有效的部分被领导人用来建立一种新的思想,但其实工作方法的部分是古代的智慧。比如朗朗上口的社会主义核心价值观,其实就是三字经朗朗上口的方法,这个东西被历代证明是有效的。

中国的教育方法的独特性在于,教育的目的是改造人,而不是掌握什么知识,它是从生理上把你改造成一个有文化的人,这是中国教育的实质。直到今天教育还是在用这个方法。比如让孩子背古诗,其实孩子不懂,但自古就说了,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟了,因为你说话的节奏变了,你一出口就是一个有文化的人;还有书法,为什么讲童子功,就是说从小练的人和长大以后再练的人肌肉长得就不一样。所以我说,中国教育的本质就是从生理上改造人,让你举手投足都有文化。

“文字就像点心盒,点心是用来吃的,外包装则是有文化指向的”

界面文化:你曾说《天书》表达的是一种“对知识进不去又出不来的敬畏之感”,这种感觉具体是什么?

徐冰:这既是我们这一代人的历史感,其中也有我个人的成长经历。我知道文化是重要的,但同时,我们又是缺失文化教育的一代人,这就让我产生了这种“进也进不去,出也出不来”的感觉,也导致了我后来的很多作品都是关于文字的。

但我在作品中使用的,是文字外包装的部分,而不是文字功能性的部分,但最后我认识到,文字功能性的部分只是一种工具,是没有尊严的,不具有文化内涵的;因为它只是个工具,你用它写最没文化的事儿,和写最有文化的事儿,全是它。就好像一个点心盒,里面的点心是用来吃的、消费的,但外包装是有文化设计、有文化指向、有文化含义的。

特别是在中国文化中,为什么书法这么重要,书法就是把文字的外包装部分打扮得几近完美,而这部分恰恰是最彻底地反映一个人品味的部分。我认为这一部分是需要更多揭示和讨论的,比如书法风格的演变,首先跟科技的进步直接发生关系,从甲骨,到竹简,到绢、纸最后再到打字机,打字机还残存着一点点个人书写的痕迹,比如一个母亲收到两个女儿打字机打出来的信,她不用看内容,就能知道是哪封信是谁写的,因为不同人打字的节奏是不一样了。等到有了电脑,数字化了,书法最后残存的那点价值也被抹杀没了。今天的书法是怎样体现的呢?我发现今天人们对书法的判断体现在对字体的选择上。

徐冰的《天书》在尤伦斯当代艺术中展出

界面文化:你说你关注的是文字外包装的部分,和文字功能性的、表意的部分是不相关的,但在中国的象形文字中,所指和能指恰恰是密切相关的,你的很多作品,比如《鸟飞了》《文字写生系列》都是利用象形文字直接表意的特点在做文章。

徐冰:这是中国文字特别特殊的一点,我的很多作品都是自己给自己创造一个空间,来探讨中国文化到底有什么东西是我们没有意识到,或者没有挖掘够的,这些作品让我从一个手艺人的角度去探讨问题,艺术家就是在动手的时候磨炼思想的。比如这种“象形性”、“符号性”,就直接指涉到中国人和中国文化的性格中最核心的部分,也影响到我们的思维方式,以及今天中国是怎么回事。

《鸟飞了》由400多只不同书体刻成的“鸟”字组成,从建国后使用的简体印刷体向繁体、隶书、楷书、小篆一路演变,最后追溯到远古象形文字的“鸟”,它们逐渐升高,成群飞向天边。图为《鸟飞了》在美国纽约摩根图书馆和博物馆展出的照片。

《鸟飞了》由400多只不同书体刻成的“鸟”字组成,从建国后使用的简体印刷体向繁体、隶书、楷书、小篆一路演变,最后追溯到远古象形文字的“鸟”,它们逐渐升高,成群飞向天边。图为《鸟飞了》在美国纽约摩根图书馆和博物馆展出的照片。

界面文化:除了书法和文字之外,你后来的几个作品,像《芥子园山水画》《背后的故事》都是探讨中国画的问题,为什么会对中国画感兴趣?

徐冰:不是在探讨中国画本身,还是在探讨中国文化的特殊性在哪儿。《芥子园山水卷》我做下来收获还是挺大的,我开始意识到中国文化中的模板化、四字成语化、符号化的特征。这是中国人的智慧,关于如何工作,如何在最短的时间内满足皇帝的要求,这里面很重要的一个方法就是模板化,雷德侯先生有一本书叫《万物》,讲的就是这个问题。

这个方法也反映在艺术上,《芥子园画传》在我上学的时候是一本受批判的书,说它泥古不化之类的,后来我发现它太重要了,它凝缩了我们这个民族的工作方法和看事情的方法。要我说它就是一本字典,集中了表达世间万物的偏旁部首,学画的人不用去写生,记住偏旁部首就可以,然后用它去拼一幅你想要的画。中国绘画这套东西非常成熟,而所谓的当代艺术每一件都是不成熟的,因为每一件都需要自己从头去琢磨,这件东西怎么弄。所谓的当代艺术,就是没人做过的东西。

2000年,徐冰应美国波士顿美术馆之邀创作了作品《芥子园山水卷》,他研习中国画著名图谱《芥子园画传》后,将其中的图样重组画成了一幅巨型山水画手卷。图为《芥子园山水卷》局部。

《背后的故事》做的过程也对我很有启发。为此创作我去了趟富春山,在当地一个高档酒店外面,那些景都是极其假的,远处都是茶山,有人带着斗笠在那采茶,其实都是安排的,但我发现,这些景色很美,很像一幅工笔画,每一棵树,因为是安排的,就像画上的树是被安排的一样。中国绘画和西方绘画的核心区别在哪儿,那次我挺有体会的。有一些景看上去很好看,很有中国绘画的意境,但你拿起手机或者相机一拍,就不好看了,很怪。后来我发现,东方的绘画是由我们的肉眼不断调节光圈看到的结果,中国绘画就是一个平面构成的过程,远的地方通过肉眼放大了,暗的地方通过肉眼调亮了;而西方的绘画则是把艺术家的眼睛训练成照相机,像我们上学的时候画素描,就是要求你画大关系,你明明可以看到很多暗部的细节,但你不能注重这些细节,就是要把肉眼变成一个光圈锁定的照相机。这就是为什么《背后的故事》可以复制中国画,却很难复制西方的古典写实绘画,因为后者是在一个纵深里面,而前者则是被铺平的平面。

《背后的故事》是徐冰2004年应邀访问德国柏林期间创作的,他在德国国家东亚美术馆在二战期间丢失的馆藏中选取了三件中国画作为素材,用一些垃圾、杂物和干枯的植物复制出来。图为《背后的故事》在德国国家东亚美术馆展出的版本。

《背后的故事》细节图

《背后的故事》是徐冰2004年应邀访问德国柏林期间创作的,他在德国国家东亚美术馆在二战期间丢失的馆藏中选取了三件中国画作为素材,用一些垃圾、杂物和干枯的植物复制出来。图为《背后的故事》在德国国家东亚美术馆展出的版本。

界面文化:你谈到你的很多作品都试图去探究中国文化的特殊性,但你似乎对这种特殊性,或者说对中国文化本身又是没有价值取向的。在《天书》刚出来的时候,很多人都说这是一个批判中国文化的作品,因为它揭示了中国文化徒有其表的一面,但从你自己的解读中,似乎又看不出这种明确的倾向性?

徐冰:我不喜欢把事情说得太直接、太明确,我的作品总是带着另外一面。比如《天书》,如果我不是尊重中国传统文化,我不会把它放在这样一个被尊崇的位置上,一定是这个文化太了不起了,有些人看的时候说,我简直要跪在它面前,但另一方面它又是被抽空的;而你如果说我是在批判传统文化,但我又是用一种非常虔诚认真的态度,不折不扣地把它做出来。

《背后的故事》也带有这样的性质,它是一幅画,但你不能说它是一幅画,这幅画不存在,它是由空气和光影构成的一个物象、一个影像。我喜欢把人旧有的思维逼到一个失去判断支撑点的地步。比如《英文方块字》,我们有英文的概念,也有中文的概念,但面对这种书法时,所有的概念都失效了,必须把一切归零,从一个最原点去重新思考。

文中的图片均来自徐冰个人官方网站以及徐冰工作室。

编辑:江兵