弗里达· 卡罗(Frida Kahlo )于 1954年,在47岁的年纪去世之后,她的丈夫迭戈· 里维拉(Diego Rivera)把属于她的所有东西都锁在了“蓝屋”(Blue House ,弗里达的故居,位于墨西哥城郊)的一个房间里,认为这是“对她作为一个艺术家、一个女人和自己生活伴侣的尊重”的方式,并声称要在自己死后才会把它打开。可尽管里维拉在1957年撒手人寰,但那个被锁住的房间却一直等到50年后才对公众开放;人们见识到了弗里达生前使用的衣服、化妆品、珠宝、药物甚至其他私人物品,毫无疑问这是一个迷人的宝藏。人们看到了这位位列当时世界女艺术家头把交椅的传奇女性,如何在自己的艺术创作和日常生活中,于重重磨难中获得力量。

弗里达与奥尔梅克雕像,1939年

“站1907年,弗里达在蓝屋出生(所以她生命的最初和终结都是在同一幢房子里)。6岁那一年,她患上了小儿麻痹症,右腿开始萎缩。18岁时的一场严重的公交车事故,令她其颈椎断裂、右腿粉碎性骨折,一根钢铁扶手刺入她的腹部,穿透她的子宫。被病痛折磨的弗里达开始拿起了画笔,并于出院后在墨西哥艺术家团体中认识了比她大21岁的墨西哥著名壁画家,也是活跃的共产主义者迭戈·里维拉。两人在1929年结婚。崇拜丈夫的弗里达一开始打算模仿里维拉的创作风格,但里维拉告诉她:“你必须专注于自己的表达方式,技巧的不足并不算什么,纯净而浓烈才是你的本质。”弗里达沿着这个方向找到了自己的创作道路。她称自己画的都是自己的现实——自车祸之后,她一共接受了32次外科手术,其中包括6次脊柱手术,几乎一直与石膏为伴,并且就在生命的最后几年,膝盖以下被截肢。她与丈夫里维拉的爱恨纠葛亦是一出大戏。先是里维拉拈花惹草,弗里达也如法炮制,各自都有公开的不断变换的情人。但他俩同时又志同道合,感情弥笃,离不开彼此。肉体病痛和灵魂追求、不幸和成就、坚定革命者、知名艺术家、离婚复婚、不寻常的性取向、酗酒吸毒……这一个个标签满满都是故事,但各种滋味只能当事人自己咂摸。弗里达在日记中写道:“我希望离世是快乐的,我不愿 意再来。”

弗里达身着蓝色绸缎衬衫,1939年

这位“不愿再来”的艺术家在去世60多年之后的今天,依旧拥有强大的影响力。人们谈论着她作品中的现实与超现实,墨西哥传统元素与政治理念;将她视为反主流文化和女权主义的重要代表;甚至她那有着“仿佛华丽的飞鸟的翅膀”(里维拉语)一般的一字眉的形象也已经被商品化,屡屡出现在服饰,甚至世界各地的明信片和纪念品上。

但在克莱尔·威尔科克斯(Claire Wilcox)认为,蓝屋房间里的那个宝藏,才是“卡罗构建出她身份的真实证据。”这位伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(下简称V&A)的高级时装策展人曾策划过亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)和薇薇安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)的时装展。

弗里达穿过的机器绣棉质上衣和印花刺绣褶皱棉裙

弗里达穿过的危地马拉棉大衣搭配墨西哥传统刺绣上衣和平底长裙

她从2012年在蓝屋举办的一场展览中获得灵感——那场展览名为“外表有时会骗人:弗里达·卡罗的裙子”(Appearances Can Be Deceiving: The Dresses of Frida Kahlo),展示了弗里达的一些衣服和假肢。克莱尔认为V&A这场“弗里达·卡罗:建立自我”(Frida Kahlo: Making Her Self Up,展览将从6月16日展至11月4日)的展览将会是前者的一个延伸版——专门关注弗里达的衣橱。她和她的团队花了4到6个月的时间来研究弗里达的照片,选择了各种各样的照片来支持展览的论点,以展示她是如何穿着、搭配这些衣服,又是如何佩戴这些珠宝。幸而在上世纪二三十年代的墨西哥文艺复兴时期,许多非常重要的摄影师都相继前往,比如德裔法国女摄影师Gisele Freund,都去拜访弗里达和里维拉(她在遇到里维拉夫和弗里达夫妇之后,将自己原本2周的墨西哥之旅延长到2年),并且“弗里达不放过任何让人给她拍照的机会,她籍着塑造这样的形象来掩藏痛苦。”【纽约斯洛克莫顿艺术馆的摄影部主任诺波托·里维拉(Norberto Rivera)语】

弗里达用过的假肢

克莱尔说:“如果你看看其他女性的照片,从她们穿着的时装上,你肯定会说‘那是上世纪30年代。’但是和弗里达,你根本没有这种感觉……从照片上可以看出,她跟自己身边的其他女性,甚至其他墨西哥女性,看起来都不一样。这跟服饰的时尚与否无关,而是因为她塑造着属于自己的外表。

弗里达在床上作画

所以这一次,不谈弗里达的艺术成就,只谈她的衣橱,看看她是怎么打扮自己,以及为什么要这么做——这就是本次展览的核心。展出的200多件展品包括弗里达的服装、珠宝、化妆品,甚至义肢(这也是这些宝贝首次离开墨西哥)。比如其中有22件色彩鲜艳的Tehuana裙装——这种源自墨西哥东南部瓦哈卡州Tehuantepec Isthmus部落的服装,上衣缀满精美的手工刺绣,裙身则宽松飘逸,简直成了弗里达的标志,在她数百张照片和许许多多的自画像中具有极高的出镜率。有评论认为,弗里达推崇Tehuana风格的衣裙是因为作为母系氏族的Tehuantepec Isthmus部落,它的服饰充满了女性自强的符号,这正与弗里达追求自由独立的理念相吻合。但实际从上世纪20年代开始,弗里达开始探索她的祖国墨西哥的意义,探索这个国家是如何重新发现它在哥伦布时代之前的文化根源。这是对墨西哥历史的忠诚,是她为什么对传统服饰如此热爱的原因。她也将之视作一种政治声明。并且作为一名艺术家,弗里达也善于用她的服装来隐喻她的混合身份。展览中有一幅画作,画上的弗里达穿了一件男装,地板上散落着她剪掉的头发。克莱认为这幅画“象征着她的婚姻”。

弗里达拥有的化妆品,1954年之前

弗里达的珠宝也跟她的衣服一样,是历史与现代元素的结合。展览上有一串她的项链,用的是上世纪二三十年代在墨西哥出土的前哥伦比亚时代的翡翠珠子,上面钻了孔,从前是用来放在墓室雕像上,或者放在死者嘴里的。弗里达用这些珠子自己串成了项链,在其中的一个玉珠上,她还涂上了一小块绿色的颜料。

弗里达最喜欢的项链,1950

展品中还有那些暗示着残酷现实的石膏紧身胸衣,帮助支撑起她严重受伤的背部。一条在她生命的最后一年被截肢之后使用的义肢以及定制靴也是相当引人瞩目(《卫报》还有《Vogue》等各大媒体的报道甚至把这个义肢写进标题或者导语里),这是她自己搭配的,因为她从来没有穿任何她不能完全控制的东西。化妆品也值得一提,比如那支她不可或缺的乌木色的眉笔,以及她最爱的那款口红:露华浓(Revlon)的“万事皆愉悦”(Everything's Rosy)。

游客在弗里达居住的蓝房子,现为弗里达博物馆外

一件一件有故事的物品帮助构建了一个弗里达真实的生活场景,而她也正是通过这些物品,构建出一个鲜活的自我,与她的艺术创作一样,彰显着一种迫人的生命力。展品皆是物证,证明作为一名艺术家和一位女性,她认为她的外表是一种有力的工具。并且事实证明,这至今仍能引起共鸣。

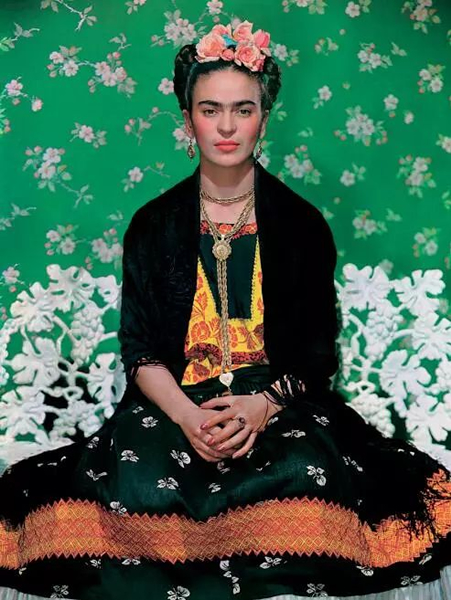

坐在长椅上的弗里达,1938

是的,跟展览的名字一样:“弗里达·卡罗:建立自我”——希望观者通过她最私密一件件旧物,更近距离地去试着感受弗里达跌宕精彩的一生。

编辑:江兵