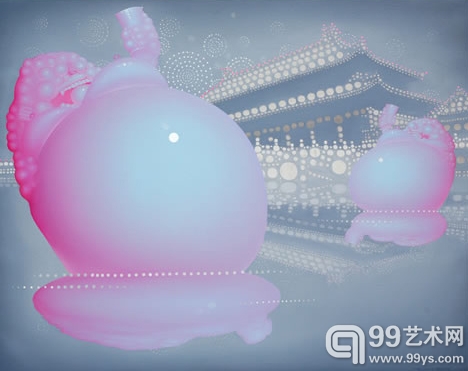

狂欢!NO.8 100×80cm 布面油画 2010

在我看来,曾浩如同一只候鸟,反反复复的迁徙于中国的北方南方之间。南中国曾是他的工作糊口之地——他在广东一度有一份正式工作;而北中国,却是他的精神栖息所——他把自己的画室安放在了北京。他随着迁徙而不断转换角色:在北京他被看成南方人,回到广东又变成了北方人。这种不期而来的变化,似乎可以是一种文化隐喻,并恰巧成为解读曾浩作品的一把隐秘钥匙。

经历长期的学院派训练之后,曾浩并没有陷入技巧的沼泽,或迷失于纯艺术的迷宫。在图像泛滥的年代,单纯意义上的唯美画面除了让人惊艳一瞥,恐怕很难有更多的作为——显然,这不是一个严肃的艺术家所愿接受的。然而,艺术家自有策略。正像风车不停旋转,艺术也总是依靠在时代疾风中转换态度而获得强大的电力——这实在是一件非常有意思的事情。

大概在照相术出现之前,绘画往往承载着记录甚至道德说教的沉重职责,这一点,中外概莫能外。三国时期的大才子曹植在《画赞序》这样叙述绘画的功用:“观画者,见三皇五帝,莫不仰戴;见三季异主,莫不悲惋……见淫夫妒妇,莫不侧目;见令妃顺后,莫不喜贵。是知存乎鉴戒者图画也。”不妨再看一个法国的例子:1723年,启蒙主义运动兴起。伏尔泰、卢梭、狄德罗等人进行旨在反对贵族文化的大规模的文化教育运动。这些学者在自己的著作里嘲弄和攻击没落的贵族,剧作家博马舍高喊:“贵族不再具有存在的权利了!”狄德罗骂专事美化贵族生活的画家布歇是“堕落的艺术家”。于是,拥护这一运动的文学艺术家不断出现(绘画上,最典型的代表是夏尔丹和格瑞兹)。在这里,画家与作品的评判标准一目了然——可以这样说,绘画变成了历史的镜鉴以及道德的凌烟阁。

19世纪30年代照相术的发明成为一道分水岭,它将原本属于绘画的描摹物象的任务给剥夺了,艺术界开始探索绘画除了描摹客观的物象以外,还能做些什么?后印象派、超现实主义、抽象表现主义等等流派都在呼应这个问题,上世纪40年代以来抽象艺术成为潮流,它主张绘画通过色彩、线条、画面结构和表层肌理的处理表达本体所具有的一切美学因素,表达艺术家个体对生活的独特感受和态度,改用一句庄子的话:吾生也有涯,而形式也无涯——然而这同样存在危险。20世纪60年代走向大众,面向消费的波普艺术无疑展示了图像前所未有的力量。艺术家在形式大地上的极度驰骋,似乎日渐逼近边界:我们已然到达了一个图像与形式无度夸张的时代——其泛滥程度,恐怕是连高瞻远瞩如写下《机械复制时代的艺术品》的本雅明,也会大为吃惊——随之而来的无奈后果是观者的疲惫,以及图像意义的递减。无论于艺术家或受众,这实在不是一件好事。

如前所述,图像的功能日趋衰弱,这正是需要意义的强心针救助之时。图像的观念传达,重新成为几乎大部分进入当代的艺术家所无可回避的课题。

《爱我吗?》系列作品的图式一目了然,观者将会陡然发现一个门神与靓女的情色世界——门神在后,美女当前;门神似乎成为点缀的背景,但是观者会看到,门神伸向美女身体的手充满着情欲的威胁。这种后现代的无厘头表达,以及画面简洁强烈的构成感,使得《爱我吗?》系列在画面形式语言上具有了鲜明的当代性——然而,这尚不是曾浩最为着力的地方。在表面的情色与波普之后,隐藏着他对“他者”与自身文化的频频追问乃至调侃,以及,客位与主位的有趣转移。这一切,使得曾浩的这种注视成为他者看他者的目光。

“他者的目光”原本是一个在当代人类学中频频现身的词,它指的是一种人类目光的主动位移。从摩尔根的《古代社会》到马林诺夫斯基的田野调查,西方人类学家寻找到相对于西方文明来说的“异文化”,并顺利地让这些原始的“异文化”成为“进步的西方”的注脚。随着对非西方社会研究的深入,人类学家开始怀疑自己是不是把自身的文化立场带到研究之中去,以致影响了对对象描述的公正性——人类学强烈的反省色彩由此滥觞。新的人类学不仅仅要面对与研究“他者”,而且还要体察“他者”的目光。文化冲突与多元,已然成为无法回避的强大事实。因此,目前我们所看到的人类学,是一门非常奇特的学科。它提供给我们的知识有一半是关于这个世界的,有一半是关于它自身的。