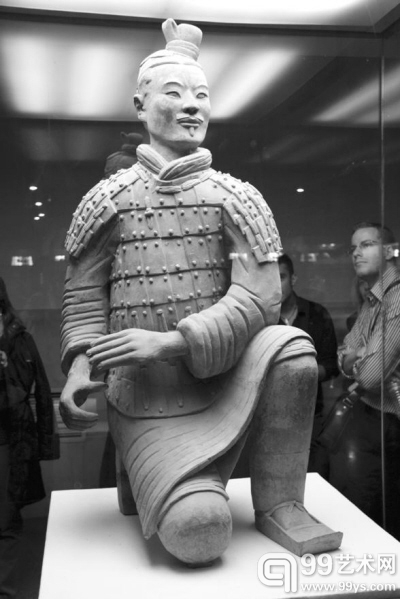

外国游客在秦始皇兵马俑博物馆参观

小朋友在北京自然博物馆玩“与古动物比体重”的互动游戏

博物馆,近些,再近些

博物馆是一座城市的记忆,人们总需要一个角落为他提醒逝去的历史,带着记忆前行。这是一种传承,一种气质,一种文化底蕴。没有了博物馆的生动展现,太多历史将会被遗忘,而在浮躁的现实中,能够沉淀下来触摸到历史的时刻,更是弥足珍贵。

很多人的童年回忆,都是和博物馆联系在一起的。“就像这副恐龙骨架一样,20年前我们小时候它就在那里,20年后我们带着我们的孩子来到同一个地方,它还在那里,唯一的不同是,这里感觉变‘小’了。”在北京自然博物馆,与一对抱着孩子前来参观的北京“80后”夫妻的交谈中可以深切感觉到一个普通市民对博物馆的感情。

30年来博物馆最大的变化是什么?是观念,是博物馆社会价值、公共价值的回归。“博物馆的核心功能是教育。”宋新潮说,“但是以往我们博物馆的这个教育逐渐被演化为了政治教育,或者说是一种意识形态教育,而改革开放以后我们的博物馆其实是更加回归到了博物馆原来的教育功能,使博物馆回归到为社会公众服务这个角色上。它的对象是人,包括休闲与学习的功能,使人在这样的环境中成长,与人们的生活贴得更近。”

2008年2月,中国美术馆被装饰得金碧辉煌,人们惊异地发现西北大漠的敦煌莫高窟仿佛一夜之间“落户”北京,人们足不出京城就“零距离”地接触到了伟大的敦煌石窟艺术。“与艺术如此贴近,让我深切感受到了中华文化的博大精深,不虚此行。”一位参观者言。

博物馆是做什么的?有人认为博物馆就是保护文物的地方,甚至说博物馆是文物最后的避难所,宋新潮认为这种观念是错误的。国际博物馆协会将博物馆定义为为社会及其发展服务的、非赢利的、向大众开放的永久性机构,把收集、保存、研究有关人类及其环境见证物作为基本责任,以便展出,公之于众,提供学习、教育和欣赏的机会。“所以说博物馆不是一个仓库,而是一个教育机构。这些年来我们更大的成就就是把博物馆服务于教育、服务于社会这样的责任得到了很大的提升。”宋新潮表示。

编辑:霍春常