花山岩石

2002年4月4日——清明节的前一天。在广西民族研究所副所长覃圣敏先生的陪同下,我曾沿左江支流明江西行,对我国著名的花山岩壁画进行过考察。

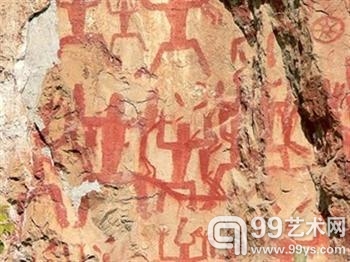

花山,位于宁明县驮龙镇的左江岸边,距县城约25公里,离南宁市180公里。在它那临江的一面高约260米的崖壁上,有一组规模巨大、内容丰富而奇特的图画,这就是花山壁画。花山壁画狭义是指广西宁明县花山的崖壁画,广义是指考古工作者先后在凭祥、龙洲、宁明、崇左、扶绥、大新、天等等壮族聚居区的左江流域各县发现的崖壁画。因宁明县的花山崖壁画的画幅最大,人物画像最多,内容也最复杂,是上述各地崖壁画的代表作。所以,人们把左江流域各县的崖壁画统称为花山壁画。以宁明的花山壁画而言,画幅中有人像、兽像、物像(似铜鼓或铜锣的图案、环首刀等)等。

我就是那次考察认识覃圣敏的。他1969年毕业于北京大学考古专业,原在广西博物馆工作,上世纪80年代调到广西民族研究所后,受命主持广西崖壁画的野外调查工作。不久,由他主编的《广西左江流域崖壁画考察与研究》正式出版,并荣获广西社会科学研究优秀成果二等奖。随后,左江流域崖壁画考察与研究成果在北京的中国历史博物馆展出,引起不小的轰动,这也是广西第一次在北京大规模展出壮学研究成果。从而也奠定了他作为“覃派”的领军地位。

“覃派”形成于20世纪90年代,指以广西民族研究所“三覃”(覃乃昌、覃彩銮、覃圣敏)为代表而形成的一个以研究壮学历史和文化为中心的“八桂学派”的一个支派或流派。

在考察中,我才发现,覃圣敏带我不远数百里,除了看花山岩壁画,更重要的是这一区域由于近年来的经济发展,受到炸山采石、雨水冲刷和大气等因素的影响,花山壁画群岩体正在剥落,严重危及着花山岩壁画的安全。为此,覃圣敏先生曾经发出过:“采取措施,对花山岩壁画进行抢救性保护已刻不容缓”的呼吁。他还告诉我,与4年前的考察相比,壁画的色彩又有所退减。

花山岩画是临江峭壁上的岩画群,总面积8000多平方米,最低处距江面90米,共有人、马、刀、剑、钟、船、铜鼓等各种图像1900多个,以规模宏大、场面壮观、图像丰富举世闻名。花山岩画是古骆越文化的象征,体现着壮乡文化的核心,是壮族人民的重要文化遗存,因而具有极高的历史和艺术价值,1998年被列为全国重点文物保护单位。它距离宁明县城14.5公里,每年都吸引着为数众多的海内外游客。

花山壁画高的画像距山脚约40米,人像最高大的有2.4米,最小的只有0.3米,多数人象在0.6米至1.5米之间,双脚下蹲叉开,呈八字形,双手向上平举,与人头呈山字形。整个人像酷似青蛙在水中游泳的姿势。人像线条粗犷,有力,形象古朴。所有画像全部是土红色,虽长年经风雨侵蚀,但有部分色泽依然清晰。

左江流域花山岩壁画是战国至东汉年间陆续留下的作品。目前,在左江流域79个地点共发现岩壁画178处计289组。经过两千多年的岁月冲刷,花山岩画正在日益严重地遭受裂隙、溶蚀和风化三大病害的侵蚀,生存状况岌岌可危。那年,广西壮族自治区人大代表韦家杰等10人通过提交议案的方式向正在召开的广西人大十届三次会议反映了这一情况,呼吁有关部门尽快采取抢救性措施保护岩画。据韦家杰等代表反映,已经在花山岩画发现的裂缝及落水洞共有28处,受威胁总面积约1120平方米;由于受到风蚀,多处岩画大面积脱落;岩画区域渗水点31处,对立壁产生溶蚀或冲蚀,加速了崖岩画风化,还冲积出大量的钟乳石,覆盖了大量岩画。如果再不加以有效保护,花山岩画有可能彻底消失的说法决非危言耸听。

【编辑:田茜】

编辑:陈荷梅