4、十字架苦像与人间苦难现实的处境之关系

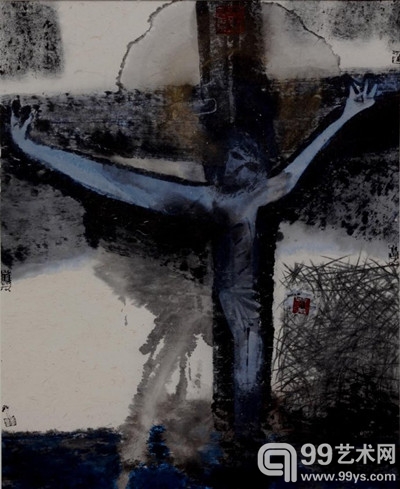

在圣像的表现上,我画了多幅基督钉十字架的作品,即“十字架苦像”(Crucifix)。在画《宝血挽回祭》、《蔚蓝》等作品之前,我研究了西方文艺复兴以来的同题作品,最受启示的是德国在宗教改革时期的画家格吕内瓦尔德(Matthias Grunewaid,1455-1528),他画过艾森海姆祭坛画。他笔下的耶稣遍体鳞伤,几乎腐烂的皮肤,像是患了麻风病一般,局部呈现出青绿色,基督的嘴向下痛苦的张开,奄奄一息。十字架的两块原木重大粗粝,上面的横木向下弯曲着,人类发明的死亡刑具直呈罪恶。观者看到,就立刻体验到一种强烈的惨痛,反思耶稣为人类所做出的巨大牺牲。那里的基督耶稣是一个介于尸体与垂危之间的状态。这幅祭坛画的重要性在于,在艺术史上没有人这样画过,在神学意义上基督神人二格的观念得到恰如其分的形式表达。我们看到,格吕内瓦尔德打开了基督耶稣在人间苦难中的语境,基督教艺术的处境化表现在这里形成了一个光辉的范式。

蔚蓝 纸本水墨 140×70cm 2009年

处境化不仅仅是说某一民族文化不同,在接受基督之后,与当地民族文化结合而生的东西,那是本土化。我认为处境化最重要的是,基督的精神性与个体生命发生了内在联系,格氏的杰出在于,他做到了基督精神的处境化。我刚刚讲到基督是爱,他跟我们在一起,也与忍受病痛的病人在一起。那幅祭坛画当时置于麻风病院里,里面的病人看到了主,主真的跟他们在一起,与他们一起饱尝麻风病的痛苦。这样麻风病人就从里面获取了安慰,这个安慰是精神的安慰。可以说,这个艾森海姆的祭坛画对我的启示非常大。处境化与本土化不同,它是指你能不能看到基督耶稣在为我们受苦,所以在我的水墨里,这个处境化带有个人的体验和祈愿。

我画的十多幅十字架苦像,都被收藏了。起初我是挂在居室里,常常用来祷告。朋友、藏家来看见就收去了,以至于我的居室至今没有一幅十字架苦像。毋庸讳言,在中国,还有那些因为自由思想的原因、信仰实践的原因,受到监禁,受到逼迫的人。只要世上还有这样的思想者和义人,我画这十字架苦像依然有现实意义。还有,那些贫弱的人、病痛的人、受侮辱受压迫的人,基督耶稣与他们同在,祂就在那里。我相信,这样画基督苦像也是一种事工,去守护真理、唤起良知、安慰人心。

5、基督精神与天使母题

在圣传中,天使有许多,有等级,属于灵界,但也是受造之物。其形象一般是头顶光环、长有翅膀的男性形象如加百利、米迦勒,偶有女性形象,也有属于撒旦的堕落天使。我是以新教教徒的眼光来看天使。天使没有等级,都是上帝的使者,传达上帝的旨意,体现神的美意,天使在人间,就是这样一个爱的使者,抚慰人的使者,来使那些行善的人有一个好的处境。所以我从开始画圣水墨,都是画女性天使,因为从视觉上看,它更抒情。那些飞舞的翅膀,具有抒情性。

说到这里,我要提一下天使的画法。在卢布廖夫的圣三位一体里,父子灵都有长长的翅膀,且形象神圣、美善。在文艺复兴之后的天使最大的问题就是人化,这样灵性就被弱化了。越来越宠物化,越来越像希腊神话里的爱神丘比特。我画的天使特征就是凸显她们的翅膀,并且给翅膀加上表情。因为天使是灵界的,他是上帝的使者。这个灵性,我主要是通过翅膀和羽毛来传达。天使在传达上帝的旨意,在一些关键的圣秘事件中,扮演了非常重要的角色,譬如说《启示录》里那七天使掌管最后的灾难。

我画天使,刻意把人化的这个向度控制到一定限度,不能使之一味的人化。尽管也保留人的基本的意象,比如头部,她有头发,有人的身体,但是这些不做具象的处理,而是强化她的翅膀丰富的表情,这些表情有欢乐、有悲悯、有赞美、有哀伤、有愤怒,有时是表达圣爱。我画《七枝号》系列的时候,吹奏第一枝号的天使用翅膀把号角架起来,不是用手。我画第二枝号的时候,那个天使有点像中国女孩的形象,2012年在多特蒙特教会展览被收藏。当然,这个天使也给予了我在这样一个神迹黯淡时代,这样一个精神贫乏社会里,对圣洁之美的向往。所以天使形象尽管是写意,但是基本上还是女性形象。尽管不是人化,但是她有了性别的倾向。这个女性形象更多的是通过我研究圣母玛利亚,从她的精神气质得来。她的头部外轮廓那根曲线,像一个豆芽破土而出的姿态,温婉、美丽。

与崇高相呼应,这是一种优美的姿态,中国古典水墨画仕女也使用这种姿态,但是里面有一种悲愁、哀怨、病弱,无非都是病西施图像志效颦。圣母形象最根本的特征就是怜悯,满有恩典,如《玫瑰经》所训导的那样。伯利恒女孩玛利亚之所以成圣,是因为里面有种基督精神,她是被圣灵充满被圣灵引导。她是谦恭的,她的头永远像一个植物刚破土的时候,有弯度的豆芽。这个弯度挺起了一粒种子,使得那个种子开花结果。它是感恩的,怜悯的,盼望的,满有信德。它要植根大地,吸收土地的养分,它要蒙恩,承接天上的光。这样的姿态就特别有象征性,那种谦恭的、怜悯的、盼望的涵义。总之,天使形象的重塑,是为了高举基督、荣耀上主。

灵语:最后的晚餐 水墨纸本 103×369cm 2008

6、圣水墨的色彩观

《宝血挽回祭》里面最早使用的不是颜料的土红或熟褐色,而是葡萄酒。在那些烧痕里面,用了葡萄酒。基督耶稣在设立圣餐时说:这杯是用我血所立的新约,是为你们流出来的。(太26:26-30;可14:12-21;林前11:23-25)后来,《挽歌》系列作品里有很多暗红色的色彩,象征了耶稣基督的宝血,寓意拯救。在《新约》里,与神立约的约就是血约,就是圣子用他的血跟人立约。所以在我的作品里始终贯穿着这样一种色彩,而在中国传统水墨里,一般没有这样强烈的色彩。《羔羊礼赞》、《挽歌:纪念林昭》、《黑雪消融》、《自由的不死之鸟》,还有最近的大教堂系列,都使用了这种暗红色。它也象征并念记那些殉道者,是殉道之血。这样就把殉道的血与基督的宝血连接起来了。在神学话语里和献祭、牺牲有关,在教会历史文本与现实里,又与现实境况有关。

蓝色在圣像学里是属天的颜色。神圣者的外衣是蓝的,内衣是红的。也是神为人类而忧伤的象征。在德国的展览有《蓝色圣餐》、《天使报喜》、《复活》系列、《圣彼得殉道图》、《奇妙恩典》(2011年伊瑟隆教会收藏)等。对此,策展人阿德海特公主在圣玛格丽特教堂的开幕式演讲上,阐释的很充分。我最初画大横幅圣餐,纯水墨,用中国书法的书写性,所谓的“书法入画”,以书法的方式用线造型,一笔下来,就带有抽象性,写意性。一笔连起来,象征耶稣基督是和我们连接在一起的。我们看那根颤动的曲线,从远处看,她像一个心电图的显现。当然这是一个欧米伽的所指符号,一个欧米伽原型的变体,其能指不再是欧米伽本身。欧米伽两端的线,代表着始终,它是可以无限延伸的。那么当它变成蓝色底色的时候,凸显在中心就是耶稣基督,它像一滴巨大的泪。泪珠中间透出一个灵,一个飞升的灵体。在圣餐的时候,耶稣基督的灵体已经要走了。所以他要求门徒纪念他,这个圣餐也是耶稣基督要在人间建立教会的异象,吩咐门徒把福音传到人间极地。这是一个终极救赎,是一次分别,直到基督重临。我在画圣灵的时候,都使用了这样一个欧米伽变体。诸如《神的灵运行在渊面上》、《圣灵、血、水》等等。这个希腊字母欧米伽和阿尔法即象征着无始无终、自有永有的灵性。“我是阿尔法,我是欧米伽;我是首先的。也是末后的;我是初,我是终。”(启22:13)《圣灵、水、血》、《圣记》是读解我作品一个符号源,也是解码的钥匙。切记,我们的洗礼不单是用水、血,且用圣灵来浇灌,方可以说我们洗祛了兽记,与圣洁有份。

欧米伽的这个圣水墨形态,也近似于“子宫”意象,就像《天使报喜》里,玛利亚的形象就是这样一个变体的欧米伽,里面含有对于圣母孕育基督的爱。其实基督的爱和圣母的爱在是一体的,都是上帝的圣爱。

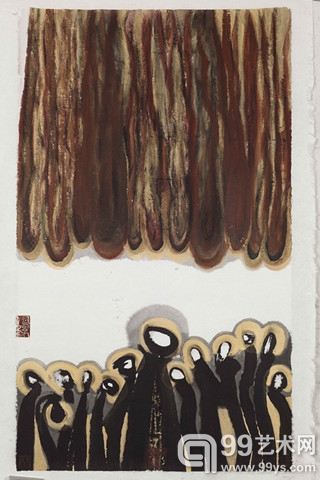

圣灵降临 之三 纸本水墨设色 100x70cm 2013年

《大教堂》系列的色彩实验

中国的文人画水墨传统,始于唐代诗人、画家王维(701-761),他说“画以水墨为上”,由于他接受了禅宗,就崇尚虚静恬淡之风,那无非是一种禅宗色彩观。到了明代,董其昌(1555-1636)就划分南北宗,他是附会禅宗的两大宗派来划分的,北宗神秀,尚苦修渐悟;南宗慧能,尚棒喝顿悟。自王维以后,江南一带文人尤为崇尚南宗,如此一来纯水墨的恬淡几乎成为中国文人画的一个定论。

董其昌在划分南北宗的时候,是带有偏见的。“北宗”成为对于院体画的贬义词,五代以后的院体画,比较崇尚工笔写实,如宋徽宗的画。至于色彩上,从王维之后,文人画家把金碧青绿看得比较低,这样在中国绘画里,仅仅水和墨就构成色彩体系。我认为这里最大的问题就是,“南宗”完全摒弃了色彩,尽管“墨分五色”,但毕竟仅仅是“五色”,绝非妙有万能。

我的色彩实验以墨为主,水墨重彩、金碧青绿色彩体系、教堂玻璃画的色彩体系融合进来。基督是真光,我画大教堂,尝试把光感画进来。传统中国画里很少有光的出现,它主要以气或气韵表现。所谓气,乃是山林云雾、江湖烟雨这样一些朦胧意象构成的审美韵致,为“生动”所用。我通过大教堂来解决一个问题,就是圣水墨的色彩是否可以融合水墨和色彩,还有光,使光色交融,显现其不可见的圣灵所在。

另外关于教堂的画法,西画里面很多,除了有一些作为圣事的背景而入画,单独画教堂的不是很多。所以我画教堂,简单地说就是要画出灵性来。以往的教堂通常都是画一个立面,一个建筑效果。我想把它的内和外统一在一起呈现在一个平面,且要体现出基督精神来。这样我就把教堂分为三阙,观念结构上分信、望、爱三个部分。信这个部分,是信心表达,是我们作为基督徒对于上帝之道的信念,因此把底部即下阕画成了一束楔形光,这束光是放射性的,人沿着这束光向里走,走向信仰,这是一个天路的行进。

望,就是上部、上阕。我用了哥特式大教堂的意象,一个纵立云霄的尖顶。这就是盼望。人跟神的一个交契。中间这部分是基督精神里核心的“爱”。所以这部分我画得非常温润,如同泪眼模糊中所见,有光在里面,光从上边下来,也从底部往上走,凝聚在中间。但是中间恰恰又是虚的,中间这个虚空间正好是我常常用的欧米伽曲线,那一道道的拱顶,用很粗重的墨线,加重建筑造型的重量感,一层一层的画了七道,象征《启示录》的“七灵”。它们同时又构成基督的光环。虚空部分即中阙,是一个耶稣形象。这个形象是我抽象出来的。这样就把原初的意象移植到教堂的结构里面了。这个教堂其实在现实里也是没有的。拱顶、拱肋,像是拜占庭时代的圣索菲亚大教堂的主殿。上部则是哥特式的风格,这样就把不同的经典教堂风格融合到一起。

我画大教堂的思考是,因为在中国,包括大陆、台湾、香港,都没有在建筑史上出现过雄伟壮丽的教堂建筑,这与中国福音信仰的断裂是有关系的。教会不断被冲击,被逼迫,加之闭关锁国,大多数中国人没有看过世上有那么宏伟的大教堂,像罗马圣彼得大教堂、威斯敏斯特大教堂、科隆大教堂、圣索菲亚大教堂、沙特尔大教堂、莫斯科瓦西里升天大教堂、意大利米兰的大教堂等等,我想先把这种超验感受先画出来,作为愿景,总有一天会变现。这也是圣水墨所做的一个事工。

编辑:admin