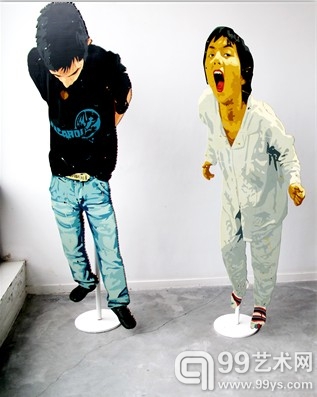

(左)郭伟 男孩 木板丙烯 186cm×60cm 2011

(右)郭伟 女孩一 木板丙烯 182cm×50cm 2011

如果将其置于1990年代以来中国当代艺术的历史语境,我们发现,郭伟每一阶段的实验和创作都似乎植根于这一语境,又仿佛在这一语境之外。也就是说,他总是在当代实验(如所谓的“波普”、“玩世”、“青春”等)的边缘处寻找可能。一方面,郭伟的绘画与非主流——实已被主流化了——的当代实验拉开了距离,另一方面又不可避免地带着其些微痕迹。当然,郭伟绘画的意义也正是在此。我们甚至可以猜想,他画面中常常出现的那个虚拟空间或许原本就是这一处于时间与经验之外的“灰色地带”,而由此生成的观看似乎也被赋予了一个既非私密亦非公共的灰色基调。

母题延异与视觉可能的逻辑

纵观郭伟近二十年的绘画实验,我们不难探得一个一以贯之的图像母题谱系。日常经验中的人和事是母题的主要来源。生活中的某一偶然所见、所感和所思,譬如朋友、亲人、自己及他者的某个瞬间状态都是他意欲表现的对象。自1990年代初至今,随着母题、底本的不断拓展,他的绘画语言也在不断趋于深化,并逐渐形成了一套独属自己的视觉逻辑与观看机制。

尽管郭伟的实验并不完全是线性推进和展开的,更多时候是几个系列互相交叉同时展开的,但看得出来,各系列之间的边界还是相对明确的。显然,集中创作于2007至08年的《无题》系列就是此前《蚊子》系列、《云上日子》(2006-2007)及《蓝色蚊子》系列(2005)的延续,我们甚至可以追溯到创作于1995年的《飞蛾》和1997年的《男孩》。不同在于,如果说后者还有一个虚拟背景的话,在前者那里,背景则被完全抽离。不过,背景虽然被抽掉了,但画面所着力表现的人物母题则延续了之前的创作。画者所关注的对象并没有根本变化,依然是他日常生活中人(多为小孩)的某个表情或某种状态。只是在后者那里,多表现的是两人或多人间无逻辑、无线索的荒诞关系或“戏剧情境”,而在前者处,则常是一个人的表情和状态。还需表明的是,抽离了背景并不意味着瓦解了可能的叙事。毋宁说,郭伟是将画面的叙事性压缩到最底的限度。而此非但没有消解,反而强化了叙事感。更重要的是,他实际上是将叙事从底本(惟一)的逻辑束缚中解放了出来。

2009年以来,郭伟尝试在木板上进行绘制,然后又沿着画面人物或物象的轮廓线切割下来并将背景彻底抛弃,从而构成了一个介于绘画与雕塑(或装置)之间的新形制,比如《伪装男孩》、《秀》系列等。在作品展示中,郭伟则试图通过将其组合或并置(包括在墙面绘制)重建一种叙事的可能(如《伟人》系列)。不过,绘制方式或语言逻辑虽已不同,但图像的母题依然延续了《无题》及此前的《蚊子》系列。

母题的延异中似乎并没有涉及到画面人物状态的变化,表情各异,所传达的心理状态却不乏同质或共构的一面。在这里,郭伟更像是一个心理画家,他并非意欲只是表现现实中人复杂的心理状态,而依凭个体之敏感和体验发现并以自我的方式将其最为日常和微观的一面呈现出来。殊不知,最日常的,也是最复杂的。因此,在这样一个再日常不过的表情背后(郭伟将其视为一种“表演”),事实上是一个或数个被压缩成平面的“陌生化情境”或繁复叙事,它源自个人,也关乎他人、社会和时代。

看上去,郭伟似乎对宏大叙事兴趣不大,着意更多的是植根于现实中的人之真实情态与况味。可近两年来,他的图像底本与母题似乎略有变化,历史图像、网络新闻图片也开始成为其创作和实验的资源。但我们发现,语言方式与画面风格还是延续了《伪装男孩》、《秀》等系列。由此可见,这一母题的延异可能更多是基于绘画语言的实验,而非仅只是源自底本的拓展。当然这并不意味着历史图像在此并不重要,或只是作为语言的载体而已,实际上恰恰相反,郭伟并未抽离图像母题及其内在意义。不论“切•格瓦拉”,还是“撒旦纳帕路斯之死”,抑或“夜”,实际上都与他的生命经验、日常生活有着直接或间接的关联。郭伟坦言曾经深受培根特别是其工作状态的影响,不过他并未因此奉培根为圭臬。有一天,他突然发现培根也有着矫饰的一面。对他来说,培根是否矫饰其实并不重要,重要的是,由此开始他能够时常提醒和反省自己切勿沦为矫饰。这或许也潜在地成为他将观照和反思的视角拓展至历史和社会现实的推力。

并非纯粹被移植在画面上,所有的图像底本或母题显然都经过了再造和重构。不仅图像背景被虚拟或抽离,画面所表现的主题人物及其之间的关系也已不再是底本或日常生活中的原初样态。一个人的情状也好,两个人或多个人的关系也罢,都显得异常荒诞。与其说这与日常真实无关,不如说本身就是日常真相。无聊,虚空,莫名其妙的漫不经心,还有那些沉重的历史图像、新闻照片,无不被淹没在日常经验中。正是凭借一种特有的敏锐和反思的自觉,这些又常常被郭伟所感味、发现、体认,和表达出来。可以说,自1990年代特别是2000年至今,单是基于个体日常经验的图像母题已然构成了郭伟绘画一个相对清晰的视觉逻辑。

图像落差与观看方式之探触

对于绘画而言,图像底本固然不可或缺,但更重要的是如何转换底本及其中的母题。实际上,从底本母题的延异到视觉作品的生成,本身便源自图像间不确定的落差。“落差”援引自达弥施(Damisch,H.)的同名著述。按他的意思,“落差”在此指的是图像接受过程中的视觉机制(即“几何结构”[底本]与“想象结构”[绘制]之间所形成)的错置与差异。图像原本便是被建构起来的,它是一个不断生成的话语链条。因此,绘画不仅是对图像底本的转译和重构,同时也是一种新图像的生产。我们甚至可以说,绘画就是图像的落差。而不同的落差背后,实际上“蛰伏”着主体不同的观看方式之探触。

落差在此没有目的。即便有所预设,也并不十分明确。如果说绘画语言是一个话语系统的话,那么上述转换、落差本身即是这一系统的核心环节。绘画亦非单纯的图像移植,而是一个伴随移植的语言重建过程,即一个非确定的持续生成的实践。

1,平涂、块面与观看

尽管我们讨论的是近作,但还是有必要将视角置于其更早的创作。不难发现,自90年代初至今,郭伟一直沿用平涂手法。造型简洁,色彩单纯,块面的拼置与摺叠使得原本平整的画面充满质感。对郭伟而言,平涂始终不是一个消极的因素,即使近年来界内如何检省和讨伐,在他这里,反而被巧妙地转化为一种积极的因素。

选择平涂无疑是基于图像转换的需要。同时,平涂也意味着画者将情绪和感性压缩到最低限度。当然,这种手法与他早年的版画学习不无关系。无论人物塑形,还是色彩配置,郭伟的绘画皆极具版画特征。画面上几乎看不到任何笔触的痕迹,可能存在的线条也被压在块面中。可以说,块面的折叠与拼置已成为郭伟塑形的基本方式。在此基础上,他还尝试通过颜料的滴撒和某个局部的书写,打破画面的紧张与逼迫,凸显一种松弛与节奏。后来的系列实验中,他虽然试着援用图片印刷和胶片冲洗时的分色处理方式分配画面,但还是选择了块面的逐层覆盖与平面叠加,并带有一种套色水印版画的效果。

在我看来,这样一种分色处理,一方面是对图像生成本身的考掘,另方面也是对图像的一次再造和生成。图像原本就是对现实发生的抽取、压缩和褶曲。因此,落差和延异亦是对图像本身的再次开启和拓展。在这个过程中,实际上已经隐含着郭伟对于图像本身及其背后社会文化权力机制的自觉和质疑。或许,这也是郭伟将绘画图像化的动因之一。当然,更重要的是,这本身业已构成了一种观看方式的探触。

作为一种观看方式,绘画实际上提供了一个认知世界的视角和通道。有意思的是,郭伟的绘画显然不仅限于此。他在选择绘画视角时候,本身便隐含着一个与众不同的观看角度和方式。在形塑人物的时候,郭伟通常选取的是一个出乎意料的视角。譬如在《蚊子》系列中,他采用倾斜地俯视人物,所以画面中人既不是正面,也不是侧面,而是为人所忽略的某个部位。任何一个稍有绘画经验的画者,都知道从这一角度并不容易造型。但正是通过这个角度,常在经验之外的日常表情和状态反而得以裸呈。后来的《无题》系列亦复如此。虽然多为正面,但所有人物造型被横向压缩而遭变形,从而使得人物的表情和可能的内在心绪无形中被放大。某种意义上,这本身已构成了一重观看。因而,郭伟的绘画隐含着双重的观看。诚如皮力所说的,这“不是要‘描绘’一个场景给我们看,而是要‘指’出一个场景给我们看”。

编辑:admin