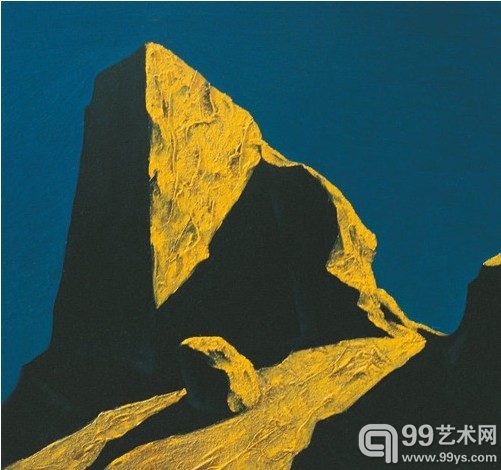

《风化的焦虑》

记者:《风化的焦虑》系列作为您早期的代表作,这里的“焦虑”是指什么?

肖丰:这一批画是在85年创作的,那个时期的中国是个很哲学化的时代,大家对国家的命运和变化都给与高度关注。那一年我去了山西云冈石窟,石窟上面是斑驳的土城墙,在那里看到的是一种恢宏的历史败象,上面的土长城也只剩下风化的城垛,感觉到一种悲剧的壮美,很伤感。把这些场景投射到现实中,就对中国现实发展境遇感到不满,觉得中国的改变有种滞后感,甚至对中国文化产生怀疑,怀疑中国文化是不是衰败,是不是不适应这个时代,所以就有一种内心的焦虑。

当时,还有一个很难描述的现实,10月末的一天,那时候住在云冈石窟的下面,我们一大早的就爬上山。天很寒,很冷,穿的很厚的衣服上去的,北方有些地方已经开始下雪了,但是那天是很好的晴天,上去之后发现路不平,有些小坑在山上面,就发现有一个布包裹的东西,风吹着布条在动,好奇的扒开一看,是个婴儿,是个遗弃的女婴,已经死掉了,那个脸还是白白嫩嫩的。当时就感觉特别不舒服,说不清楚的那种感觉,所以把这些情感再联想到一起就是人的生和死;然后就是风化的长城,在光线下拖很长的影子;还有地下的石窟。几种情绪交杂在一起然后想到了现实的社会,所以我觉得是个整体的空旷。在那里我停留了将近一个星期,画了一批这样的草图回来了,后来把这些草图去做了展览。其实现在看来那些草图很完整,就像是一幅独立的作品,而且我们是现场扑在地上画的。就是那么一种情景下画的《风化的焦虑》,那个情感也就自然而然的就出来了。

记者:作为“85新潮”的亲历者,现在回望“85新潮”,您是怎样看待这场美术运动的?

肖丰: “85美术思潮”和当时中国整体的哲学的思辨、反思是紧密相连的, “85新潮”是艺术界最先出现的对社会的反思和不满以及对社会的态度。现在来看就是要学西方,所有所谓先进的社会模式都是西方的,我们就是非常的封闭,我们的思想就是过于的单一,通过学别人来反思自己,这是一个很自然的过程。随着中国的发展和进程到了更高的时候,回过来想哪些事件对人是特别有影响性的,对人的改造起到了什么样的作用,一定会提到“85新潮”,所以到那个时候你才会发现他实实在在的价值是个什么样子的,为什么那批人那么彻底,那么坚定的向西方学习。我觉得还没到时候,我们现在前行中,在发展的进程中我们可以拿现在的很多思想对他进行解读我觉得都是有太多功利性的色彩。

“85新潮”是不可重复的,那些人和“85新潮”的精神状态也是不可重复的,他们有一种可以让自己燃烧掉的那种激情和状态。所以85时期的艺术品绝对是中国未来最具有竞争性的一个时期的作品,从收藏价值上来说。有可能个人的特点不是那么强,但是作为一个整体对社会的反思的文化现象来说具有很浓的社会印记在上面,而且超浓缩的反应了那个时代。这五年爆发的能量,全国没有多少张,是中国特殊的时期,具有很强的思想解放性。

编辑:admin