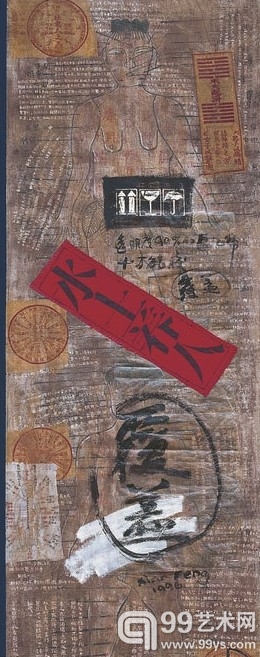

《生存形态系列——黄土NO.2》

记者:在武汉美术馆看展览的时候,当时留给我印象最深刻的应该是您的《生存状态系列》作品,给我一种很震撼的视觉效果,很有冲击力,能不能跟我们讲一讲这个系列作品当时的创作状态?

肖丰:它是我们刚谈到的作品的延续,这个系列是画在布上的,更纯粹一些,里面的图示都是选用的中国木版年画的造型,色彩是中国传统的咖啡色、藏蓝色,装框的滚边都是自己手工缝制上去的,所以我是尽可能的用自己原来的材料和制作方式来表达我对当下文化处境的看法。因为那时候到了世纪末,中国已经很商业化,我觉得商业化的过程对文化的消费太厉害,对中国传统文化太过否定,所以我在强化中国文化之间的关联,文化感也就特别浓烈。我一直有意和时代的主流有一定的距离,我的创作从我个人角度来说,我觉得是要表达自己的态度,是一个知识分子对社会的警醒。

记者:我们知道,您在德国举办了几次展览,还作为访问学者去中央美术学院学习,这些经历对您的艺术创作带来了哪些启发?

肖丰:93年,我在德国两个多月的时间办了三次展览,那个时候我才会做一些很综合、很现代主义的东西,我从现代主义向后现代主义转型就是在那个时候开始的。之前,我在国内也试验了一些,从国外回来之后,我就更坚定了,做后现代主义的东西。在中央美院学习那一年是99年,我去北京是想找答案的,我想确定我的路子是不是对的,我刚去的时候是很失落的,我所做的事情和当时的美术创作是不太吻合的,我有将近半年的时间都不知道要画什么东西,那个时候很彷徨。接着又在北京待了半年之后,我意识到,一定要有一个个人化的东西,不能是简单地去配合别人。跟风可能会让你占有一点先机,能跟别人“眉来眼去”,有一种互动,可是,那永远都是在别人的引导下跳的一种别人所希望看到的舞蹈。而我一直坚持用我自己的方式表达,我发现个人的表达正好是对整体的一种有价值的补充。回到湖北,我发现几乎没有当代艺术的活动,所以找了沈伟、钟孺乾、刘源我们一起策划了几个展览,之后湖北当代艺术的气氛就慢慢热起来。所以,90年代初去欧洲做展览和90年代末去北京,都是我的再认识和转折的起点。

编辑:admin